エレコムが「ナトリウムイオン電池」搭載モバイルバッテリー発売 発火リスクが低く10倍長持ち

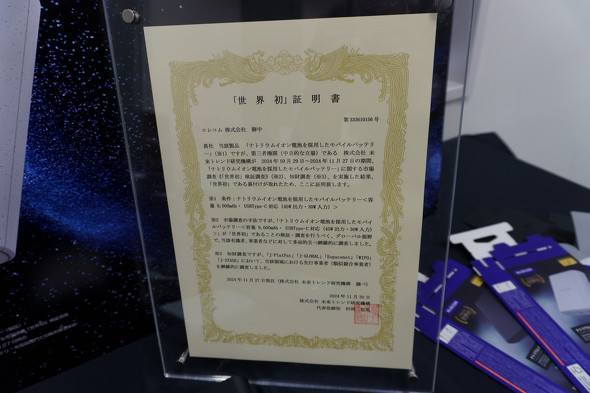

エレコムは2025年3月中旬に、ナトリウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーを発売する。ナトリウムイオン電池はリチウムやコバルトなどの希少金属を必要としないため、資源枯渇や児童労働問題への懸念が比較的小さく、安全面でも高い評価を受けている。エレコムによると、モバイルバッテリーへの搭載は世界初(※)としている。

価格は9980円(税込み、以下同)。エレコムダイレクトショップでは、3月13日より100台限定で10%オフの8980円で予約販売を行う。

安全性と長い電池持ち、環境配慮が特徴

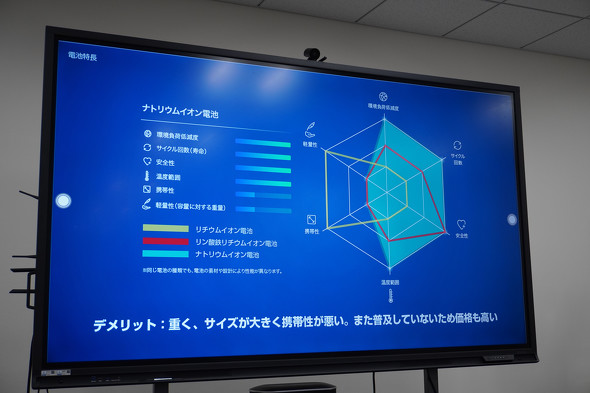

最も注目すべき要素は、熱暴走による発火リスクの低さだ。リチウムイオン電池では課題とされる高温時の不安定さに対して、ナトリウムイオン電池は比較的安定している。エレコムのくぎ刺しテストでも発火が確認されなかったという。

充放電サイクルは約5000回と、リチウムイオン電池の10倍に匹敵する。理論上は毎日使っても13年以上持つ計算になるが、保証期間自体は従来製品と同じく1年間としている。

作動温度はマイナス35度から50度という広さを確保。例えばスキーなどのアウトドアでの利用や、非常時にも役立つ可能性がある。災害対策やレジャー用途を視野に入れた設計といえる。

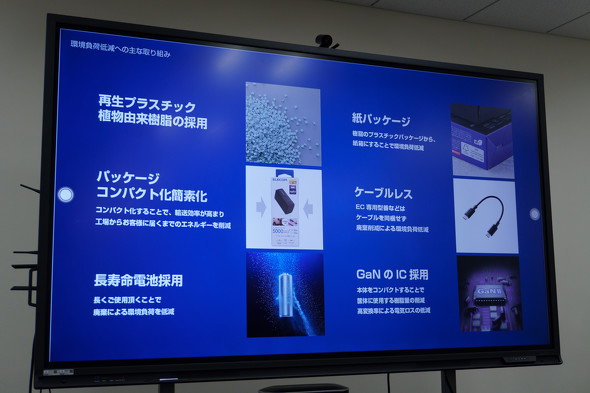

また、ナトリウムイオン電池は環境にも優しい。ナトリウムは地球上に広く存在しており、採掘時の環境破壊や社会問題が起こりにくい。リチウムやコバルトのような希少金属を使わないことで、原料面からサステナビリティを志向している点が評価できる。筐体のプラスチックについても、リサイクルされた素材を採用。パッケージも100%紙素材のみで構成されている。

重さとコストが課題、廃棄時にも注意が必要

ナトリウムイオン電池はエネルギー密度が低いため、同じ容量を実現するには物理的に大型化しがちだ。今回のモデルは大きさが87×31×106mm、重量約350g。9000mAhのバッテリーとしては、大きく重い部類になる。実際に製品を手にしたきも、iPhone 16が約2台分の重さということがあり、確かな重みを感じた。

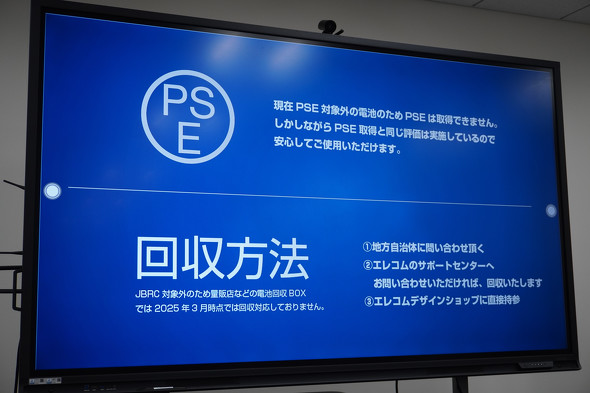

製品の安全基準については「PSEマーク」があるが、ナトリウムイオン電池については対象外となる。そのため、今回の製品ではPSEマークなしで出荷されることになる。ただしエレコムではPSE相当の試験を実施している他、社内で2カ所の開発拠点で設計の評価を行うなど安全対策を取っているという。また、航空機の機内持ち込みの規格である輸送試験UN38.3については合格している。

また、製品の廃棄時にも注意が必要だ。現状、ナトリウムイオン電池は一般社団法人電池工業会(JBRC)が実施している「小型充電式電池のリサイクル」の回収対象外となっている。エレコムでは各自治体への問い合わせを推奨している他、自社サポートセンターへの送付や、エレコムデザインショップへの持ち込みを案内している。しかし、これから普及が進むにあたっては広域回収の仕組みが整備される必要があるだろう。

また、今回の価格は9980円と、同容量帯のリチウムイオンモバイルバッテリーと比べると割高感は否めない。大規模生産がまだ始まっていないためコストが高めに設定されているが、将来的には量産化で下がる可能性もある。

全個体電池への1ステップに

二次電池の需要は電気自動車(EV)が先導しており、リン酸鉄リチウムイオン電池などより安全な電池素材への移行が進んでいる。ナトリウムイオン電池もその代替素材の1つとして、中国の自動車メーカーを中心に電気自動車(EV)での採用が進んでいる。EVの大量生産が本格化すれば、部材の安定供給や製造プロセスの効率化によってコストやサイズの面で改善が期待できるだろう。

エレコムはリン酸鉄リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーを2023年に発売したが、リン酸鉄リチウムイオン電池や今回のナトリウムイオン電池、さらにその他の代替素材を使った新製品を検討中とのことで、リチウムイオン電池以外のラインアップの拡充を図る方針だ。

さらに遠い将来には、業界全体として全固体電池への移行が視野に入っている。リチウムイオン電池の課題を解決する1つの道筋として、ナトリウムイオン電池やリン酸鉄リチウムイオン電池の需要は暫定的にも高まっていく可能性が高い。短期的には、防災やアウトドアなど「安全性や環境配慮を優先する用途」での需要が先行するとみられる。

ナトリウムイオン電池は、希少金属の利用を抑えつつ発火リスクも低いとされる一方で、サイズや重量、価格といった面で改良の余地がある。エレコムとしては、EVの本格量産がナトリウムイオン電池のコストダウンや技術革新に拍車を掛けると見込み、環境配慮への意識の高い消費者や防災用途など安全性を重視する市場から着実に需要を獲得していきたい考えだ。将来的には全固体電池への移行が業界の大きな目標となるが、その過程でナトリウムイオン電池が一定の役割を果たす可能性は期待できるだろう。

エレコムは第三者機関(未来トレンド機構)による調査結果をもとに「世界初」をうたっている。条件として「9000mAhでUSB Type-C対応」という細かい条件がつけられているが、この条件を抜きにしても世界初であることを確認しているという

エレコムは第三者機関(未来トレンド機構)による調査結果をもとに「世界初」をうたっている。条件として「9000mAhでUSB Type-C対応」という細かい条件がつけられているが、この条件を抜きにしても世界初であることを確認しているというナトリウムイオン電池搭載モバイルバッテリーの仕様

- 型番:DE-C55L-9000BK/DE-C55L-9000LGY

- 容量:9000mAh

- ポート1:USB Type-Cポート(最大45W出力、PPS対応、最大30W入力)

- ポート2:USB Type-Aポート(最大20W出力、低電流モード搭載)

- フル充電時間:約2時間

- サイズ:87×31×106mm

- 重量:約350g

- 価格:9980円(税込み)

- カラー:ブラック、ライトグレー

主な機能として、接続された機器を自動判別して最適な電流を供給する「おまかせ充電機能」、バッテリー本体と機器を同時に充電する「まとめて充電機能」、異常な発熱を検知して給電をストップする「サーマルプロテクション機能」など、安全性と利便性を両立する仕組みを搭載している。

関連記事

約2倍長寿命 エレコム、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーを発売

約2倍長寿命 エレコム、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーを発売

エレコムは、リン酸リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーを発売。バッテリー容量は1万2000mAhで2ポート合計出力20Wを可能とし、USB Power Delivery規格に対応する。 災害に備えて「ソーラーパネル」でスマホを充電してみた モバイルバッテリーの選び方も解説

災害に備えて「ソーラーパネル」でスマホを充電してみた モバイルバッテリーの選び方も解説

災害時にはスマートフォンが主な情報収集の手段となる。そんな非常時の電源確保は防災対策で欠かせない。筆者が非常用持ち出し袋の見直しを行う中で選んだ、ソーラーパネルとモバイルバッテリーについて紹介する。 冬でもスマホは発火、そのワケは? 意外と知らないバッテリーの「トリセツ」、消費者庁が公開

冬でもスマホは発火、そのワケは? 意外と知らないバッテリーの「トリセツ」、消費者庁が公開

消費者庁は12月5日、リチウムイオンバッテリー使用製品の取扱説明書を公開した。サイトでは、冬の時期にやってはいけないことの一例や、実際に起きた事故の事例を紹介している。いわば意外と知らないバッテリーの「トリセツ」だ。 スマホのバッテリー劣化の指標「充電サイクル500回」って結局どういうこと?

スマホのバッテリー劣化の指標「充電サイクル500回」って結局どういうこと?

「バッテリーが劣化するから、スマホの利用限度は2年程度」――こんな話を聞いたことはありませんか。これは、スマホの「充電サイクル」と「500回」という2つのワードが組み合わさって生まれた“通説”です。 破裂、発火、爆発にご用心 真夏にモバイルバッテリーと上手に付き合う方法

破裂、発火、爆発にご用心 真夏にモバイルバッテリーと上手に付き合う方法

「電車内でリュック内のモバイルバッテリーが発火した」など、ショッキングな映像を見たことがあるだろう。自分が使っているモバイルバッテリーが膨らんでいた、という現象を見ることもある。高温になる場所や気候ではこういった状況に陥る恐れがあるが、そんなモバイルバッテリーとうまく付き合う方法を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- ドコモが「いつでもカエドキプログラム」改定 残価免除に最大2.2万円、ドコモで買い替えなら免除 (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)

- 「Suicaのペンギン」卒業騒動にまつわる背景と誤解 JR東日本に聞いた (2025年11月14日)

- Anker Storeでモバイルバッテリーを回収 正しい廃棄方法を周知へ (2026年02月19日)

- 「ジェミニ」か「ジェミナイ」──Geminiの正しい読み方は? Google Japanが改めて告知 (2026年01月21日)

- ソフトバンクが「RCS」を2026年春に開始 Y!mobileやLINEMOでも利用可能に (2026年02月19日)

- 「Pokemon GO Fest:東京」は楽天モバイルも対策 目玉の「ミュウツー」は古参ファン“胸熱”な登場に? (2026年02月19日)

- povo2.0の「サブスクトッピング」はどれだけお得? ahamoやLINEMOと比較 安く使うなら“長期”もアリ (2026年02月20日)