残暑が厳しい! ならば、高性能CPUクーラーを買うぜ!(前編):イマドキのハネモノ(1/2 ページ)

CPUクーラーって何を買えばいいのか迷っちゃう

2010年夏。日本だけでなく中国やロシアなど世界的に異常に暑い夏となっただけでなく、ラニーニャ現象が発生して残暑も長引くとか。猛暑にかかわらずPCを酷使するPCユーザーがなにより気を付けなければならないのがCPUの熱だ。

最近では、4コア、6コアといったマルチコアCPUを組み込んだシステムが普通に使われているが、こうしたCPUは強力な冷却環境を整えないと本来の性能が発揮できないだけでなく、製品の寿命にまで影響を与えてしまう。

「ああああ!ただでさえ暑苦しいのに、そんな話聞きたくないっ」といってみたところで、人間もPCも自然の猛威にはかなわない。前編と後編で紹介する今回のCPUクーラーバイヤーズガイドでは、前編で「猛暑でも信頼できるCPUクーラー」に関連する技術を解説し、次回の後編では定番のCPUクーラーユニットの特徴について紹介する予定だ。

最新クーラーのトレンドは大型フィン+ヒートパイプ

少し前のCPUクーラーは、アルミのヒートシンクに銅を部分的に組み合わせる製品が多かったが、現在は極薄の金属板とヒートパイプと呼ばれる熱伝導体を組み合わせるモデルが主流だ。この変化は、欧州の環境規制や中国における急激な需要増加によって、銅の価格が激しく上昇したのと、そもそも材料の調達自体が難しくなったことが原因といわれている。さらに、CPUのマルチコア化でダイ全体からの発熱が大きくなり、より効率の高い冷却ユニットが必要になってきたことも大きい。

CPUクーラーの役割は、CPUが発する熱をいかに効率的に「空気中に放出」させるかにある。空気との接触面が広くなるように、ヒートシンク部分の表面積を増やすことになるが、そのために、クーラーユニットのサイズが大きいほど放熱効率も高くなる。この考えを発展させて登場したのが、現在主流となった、極めて薄いアルミ製の板(フィン)をたくさん重ねたヒートシンクだ。

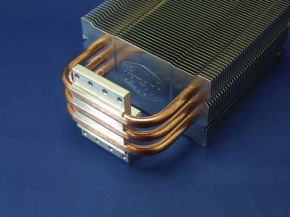

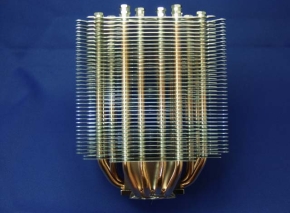

インテルのCPUに付属するリテールクーラーユニット。ヒートシンクはアルミ製で非常にコンパクト、利用できるマザーボードやPCケースを選ばないものの、ヒートシンクの冷却効率はそれほど高くない。ファンの回転数を上げることで冷却性能を確保している(写真=左)。サイズの「忍者参」は市販されているCPUクーラーの中ではスタンダードな構成だ。多数のアルミ製フィンが重なる構造となっており、限られた体積の中で放熱可能な表面積を最大限確保できるようにしている(写真=右)

インテルのCPUに付属するリテールクーラーユニット。ヒートシンクはアルミ製で非常にコンパクト、利用できるマザーボードやPCケースを選ばないものの、ヒートシンクの冷却効率はそれほど高くない。ファンの回転数を上げることで冷却性能を確保している(写真=左)。サイズの「忍者参」は市販されているCPUクーラーの中ではスタンダードな構成だ。多数のアルミ製フィンが重なる構造となっており、限られた体積の中で放熱可能な表面積を最大限確保できるようにしている(写真=右)フィンタイプクーラーで熱を伝えるならヒートパイプ

ところが、単にヒートシンクの表面積を増やせば解決するというわけでもない。厚みのあるアルミ材を使っているヒートシンクは、それ自体が高い熱伝導効果を持っていたのに対し、薄いフィンで構成されるヒートシンクでは全体に熱が伝わりにくいという問題がある。この問題を解決するためCPUクーラーに取り入れられたのが「ヒートパイプ」だ。フィンで構成するヒートシンク全体を貫通するようにヒートパイプを取り付けることで、CPUの熱を効率よくヒートシンク全体に伝えることできるようになる。

ヒートパイプは、離れた場所に素早く熱を移動できる熱伝導ユニットで、その構造は、非常に細いすき間を液体が浸透していく「毛細管現象」を応用して作られている。毛細管現象では、細いすき間を重力に関係なく液体が流れていく。テッシュペーパーを水の入ったコップにつけると水が重力に逆らって上がってくるのと同じだ。ヒートパイプはこの毛細管現象と真空密封された管の中に含んだ液体の蒸発と凝縮により熱を輸送することで、わずかな温度差でも効率的に熱を移動できる特性を持つ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)

- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- 最新Core Ultra X7 358Hの破壊力! 16型OLED搭載で内蔵GPUがディスクリート超え!? Copilot+ PC「Acer Swift 16 AI」レビュー (2026年03月10日)

- 「iPhone 17e」実機レビュー! 9万9800円で256GB&MagSafe対応 ベーシックモデルの魅力と割り切り (2026年03月09日)

- 自作PCを売却して「Mac Studio」へ ローカルLLMサーバ移行で得られた驚きの“ワッパ”と安心感 (2026年03月09日)

- 引き算ではなく「厳選」の1台 実機で分かった「iPhone 17e」が“2026年の本命”になる理由 (2026年03月09日)

- Windows 10と11のシェアに起きた2月の“異変”と、“Windows 12”フェイクニュースが生まれたワケを読み解く (2026年03月09日)

- Apple「Mac Studio」の512GBメモリ構成が消える 256GBオプションも18→30万円に値上げ (2026年03月09日)

- リュック1つで展示会セミナーの音響セット構築レポ 現場で得た“2.4GHz帯混信地獄”を生き抜く教訓 (2026年03月11日)