「Surface Book」日本版レビュー Appleの牙城を切り崩すキッカケとなるか:本田雅一のクロスオーバーデジタル(1/3 ページ)

ハイスペック構成の「Surface Book」日本版をチェック

2016年2月4日、日本市場向けに「Surface Book」の出荷が開始された。日本販売モデルを入手したので、一通り使ってみたレビューをお届けする。

もっとも同製品はご存じの通り、2015年10月に北米で発売済みだ。本誌ITmedia PC USERでもドリキン氏による北米モデルの詳細なレポートを掲載している。Surface Bookに興味がある方は、まずそちらを読むことをおすすめしたい。日本販売モデルに触れてみたが、キーボードやタッチパッドの使い勝手は北米モデルのレポートが適切だ。

今回試用した日本販売モデルだが、キーボードが日本語配列であること以外の仕様は、北米モデルのレポートと全く変わらない。第6世代Core(開発コード名:Skylake)のCore i7-6600U(2.6GHz/最大3.4GHz)と16GBメモリ、512GB SSDに、dGPUとしてGeForce 940Mに近いと言われるオリジナルチップ(1GB GDDR5メモリ)を搭載したハイスペック構成だ。Microsoft Store直販価格は37万2384円(税込)となる。

ドリキン氏による「Surface Book」北米モデルのレポート

- US先行発売の「Surface Book」開封レビュー

- 「Surface Book」はノートPCとして最上級の完成度か――USモデル先行レビュー

- 「Surface Book」はペン付き大画面タブレットの本命か――USモデル先行レビュー

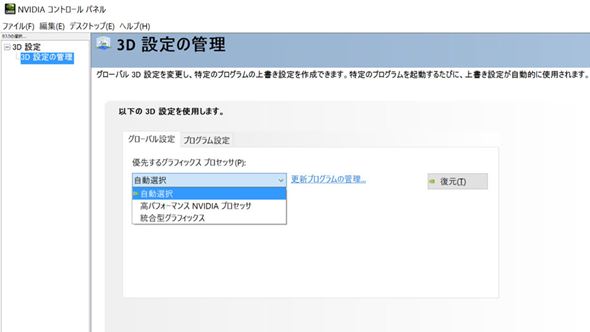

GPUはユーザーが任意に切り替えることも可能

おさらいしておくと、Surface Bookは一見クラムシェルノートPCのようだが、13.5型の液晶ディスプレイを搭載したタブレットPC本体と、キーボード部が着脱できる2in1構成を採用している。

タブレットPC本体にはCore i7やメモリ、SSDを内蔵しており、キーボード部にdGPU(NVIDIA GPU)、2基のUSB 3.0やMini DisplayPortなどの主要なインタフェース、そして大容量バッテリーを内蔵している。つまり、タブレットPC本体とキーボード部を合体した状態でのみ、dGPUは利用可能だ。

タブレット本体内蔵のCore i7統合グラフィックス(Intel HD Graphics 520)とキーボード部内蔵のNVIDIA GPUを使い分けるSurface Bookの機能は、NVIDIAのOptimus技術を用いている。他製品が搭載しているOptimus同様、Surface BookにおけるGPUの使い分けもホワイトリスト形式(対応アプリケーションのリストを参照する方法)が用いられ、Surface Book向けに提供されているという。

ホワイトリストのメンテナンスをNVIDIAが主体となって行っているのか、それともMicrosoftが主体なのかは不明だが(恐らく前者だろう)、MicrosoftがSurface製品のメンテナンスアップデートとして管理しているのであれば、より境目のない使いこなしが期待できる。

なお、ユーザー自身が各アプリケーションで使うGPUを選択することも可能だ。そのメニューはWindows上で設定できる。アプリケーション自身、あるいはショートカットに対して明示的に指定する仕様だ。

「マッスルワイヤー」と呼ばれる電動式の合体メカニズムは、タスクトレイアイコンのクリックで操作するほか、キーボード上に配置されるリリースボタンを1秒以上押すことで機能し、カチッという音とともにディスプレイ部が切り離される。

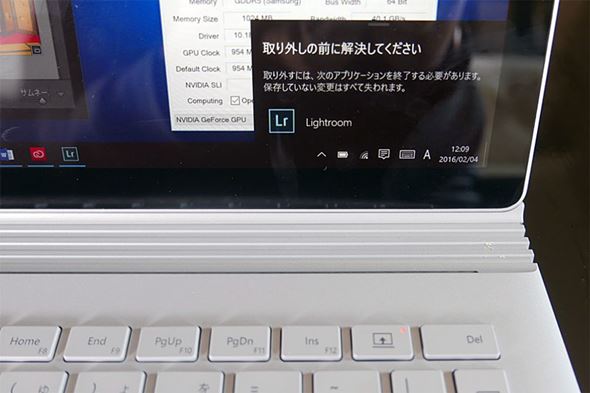

ただし、切り離しの際にdGPUを使っているアプリケーションが存在する場合は、いったんそれらを終了させなければならない。どのアプリケーションの終了が必要かは、切り離し時にアプリケーションのリストが表示されるので、迷うことはない。

Surface Bookでは、合体したノートPCスタイルを「パワフルラップトップモード」、分離したタブレットスタイルを「クリップボードモード」、ディスプレイを反対向きに取り付けて閉じたペン向きのスタイルを「キャンバスモード」と呼んでいる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- モニター台とドッキングステーションが合体した「Anker USB-C ハブ 10-in-1 Monitor Stand」が28%オフの1万7990円で販売中 (2026年02月20日)

- 上下2画面で作業効率を大幅に高める「InnoView デュアル モバイルモニター」が36%オフの2万8212円に (2026年02月20日)

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 内蔵タッチパッドが変形する「EWiN 折りたたみワイヤレスキーボード」が24%オフの5319円で販売中 (2026年02月20日)

- 16GB版と8GB版のすみ分けが進むRTX 5060 Ti――HDD「完売」報道の影響は? 今週末のアキバパーツ事情 (2026年02月21日)

- 音楽生成モデル「Lyria 3」をGeminiアプリに統合 日本語の歌詞にも対応/「ChatGPT」に新たなセキュリティ機能「Lockdown Mode」を導入 (2026年02月22日)

- 微細な造形を圧倒的な解像度で実現する3Dプリンタ「ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K」が20%オフの7万2798円に (2026年02月20日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)

- ルンバが日本のために本気を出した! 「Roomba Mini」が示す“小が大を兼ねる”新基準とは (2026年02月21日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)