2種類のコアが混在、その“実力”は? 「Core i9-12900K」「Core i5-12600K」の性能を検証してみた(1/4 ページ)

11月4日22時、IntelのハイエンドデスクトップPC向けの「第12世代Coreプロセッサ」(開発コード名:Alder Lake-S)の販売が解禁された。ITmedia PC USERでは、外観やラインアップの情報を既にお届けしている。

- →Intelがハイエンドデスクトップ向け「第12世代Coreプロセッサ(Alder Lake)」を発表 11月4日から順次出荷開始

- →前世代から大型化! デスクトップPC向け「第12世代Coreプロセッサ」外観レビュー

販売開始に伴い、ベンチマークテストを始めとするレビュー記事の掲載も解禁された。そこで早速、最上位製品の「Core i9-12900K」と(今回発売される製品の中では)メインストリーム製品となる「Core i5-12600K」のパフォーマンスを確認していこう。

Windows 11との組み合わせで最大効率を発揮

レビューを開始する前に、今回レビューする第12世代Coreプロセッサの特徴的なポイントをいくつかピックアップして解説する。

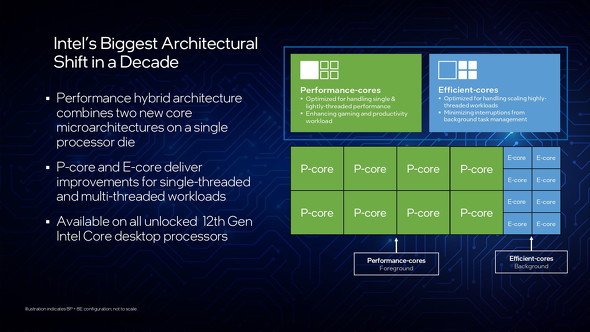

第12世代Coreプロセッサでは、処理パフォーマンスを重視する「パフォーマンスコア(Pコア)」と、電力効率を重視する「高効率コア(Eコア)」を組み合わせる設計となっている。ここ最近のスマートフォン向けSoCのCPU部分と同じような考え方ともいえる。

PコアとEコアでは、動作クロック、L2キャッシュの容量、マルチスレッド動作の可否など、機能面で差が設けられている。Core i9-12900K(とCore i7-12700K)のPコアは「Intel Turboboost Max Technology 3.0(TBT 3.0)」に対応する一方で、Eコアは非対応だ。

2種類のCPUコアを併載していることから、マルチスレッド対応の第12世代Coreプロセッサでは、従来のように「コア数×2=総スレッド数」という計算が成り立つとは限らない。具体的なコア数とスレッド数の内訳は以下の通りとなる。

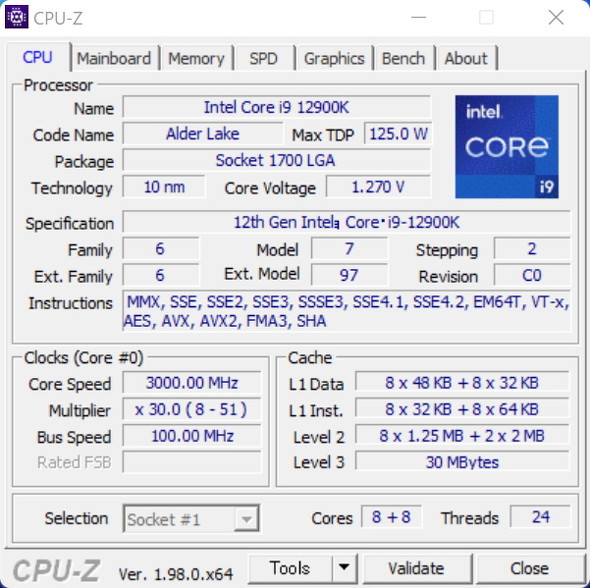

- Core i9-12900K:合計16コア

- Pコア:3.2GHz〜5.2GHz、8コア16スレッド

- Eコア:2.4GHz〜3.9GHz、8コア8スレッド

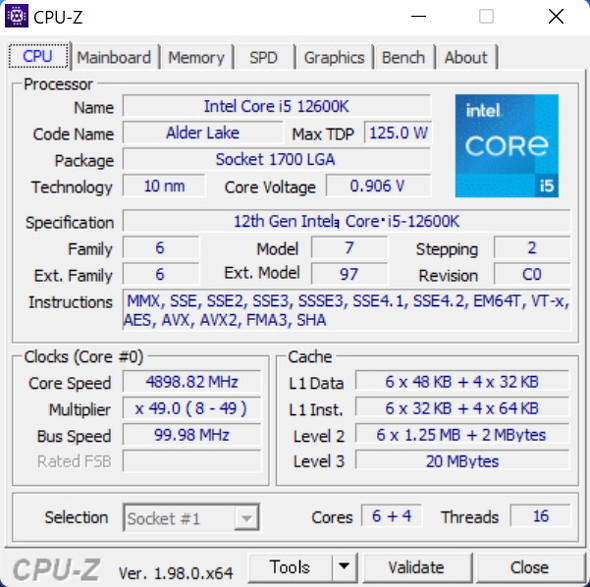

- Core i5-12600K:合計10コア

- Pコア:3.7GHz〜4.9GHz、6コア12スレッド

- Eコア:2.8GHz〜3.6GHz、4コア4スレッド

Core i9-12900Kの情報を「CPU-Z」で取得。コア数が「8+8」と分割して表記されているのが特徴的である。スレッド数、Pコア側のみがハイパースレッディングに対応するため、16+8で計24スレッドとなる

Core i9-12900Kの情報を「CPU-Z」で取得。コア数が「8+8」と分割して表記されているのが特徴的である。スレッド数、Pコア側のみがハイパースレッディングに対応するため、16+8で計24スレッドとなるコアの特性から、基本的にはPコアには高負荷の処理、Eコアには低負荷の処理が割り当てられていく。この処理の割り当てを担うのが、CPUに統合された「Intel Thread Director(ITD)」と呼ばれるハードウェアだ。ITDはOS側の「タスクスケジューラー」と協調動作するようになっており、11月4日現在において“完璧な”割り振りに対応できるOSは「Windows 11」のみとなる。

Intelによると、現在「Linux」や「Chrome OS」でも最適化(対応)作業を進めているようだ。しかし、少なくない読者が現在使っているであろう「Windows 10」では最適化の予定はない。

同社の説明では、Windows 10でも処理の振り分け自体は問題なく行えるという。だが、ITDが有効に作用しないため、アプリによってはパフォーマンスが低下する可能性があるという。Windows 11とWindows 10で、どのくらいのパフォーマンス差が出るのかは、後日改めてレビューする予定なので、楽しみにしていてほしい。

ともあれ、現時点において第12世代Coreプロセッサを使って自作PCを組むのであれば、素直にOSはWindows 11にすることが無難だ。

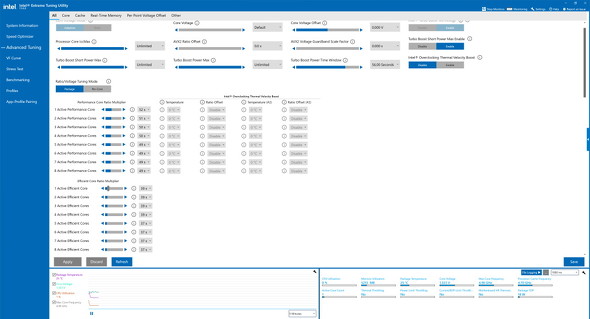

CPU設計の大幅な変更に伴い、「Intel Extreme Tuning Utility」はPコア(表記上はPerformance Core)とEコア(Efficient Core)が分けて表示されるようになった。動作クロックは、それぞれ個別に変えられる(クリックで拡大)

CPU設計の大幅な変更に伴い、「Intel Extreme Tuning Utility」はPコア(表記上はPerformance Core)とEコア(Efficient Core)が分けて表示されるようになった。動作クロックは、それぞれ個別に変えられる(クリックで拡大)デスクトップPC向け第12世代Coreプロセッサでは、CPUソケットが「LGA 1700」となった。また、チップセットも「Intel 600シリーズ」に刷新された。そのことに伴い、複数のメーカーから新型マザーボードが発売される。マザーボード選びの際に特に気を付けたいポイントは、メインメモリの規格だ。

デスクトップPC向け第12世代Coreプロセッサでは、従来のDDR4メモリに加えて、より高速なDDR5メモリをサポートする。しかし、両規格にはメモリスロットの互換性が全くないため、マザーボードはDDR4メモリかDDR5メモリのどちらかにしか対応できない。

現時点において、DDR5メモリは種類が少なく、SNS上の声を見る限り当面は品薄状態が続きそうである。「入手性の良いDDR4メモリでひとまず組もう」と思っている人は、買おうとしているマザーボードがDDR4メモリに対応するものかどうかしっかり確認しよう。

逆に「とにかくDDR5メモリで組むんだ!」という人は、買おうとしているマザーボードがDDR5メモリに対応するものかどうか、必ず確認したい。

関連記事

前世代から大型化! デスクトップPC向け「第12世代Coreプロセッサ」外観レビュー

前世代から大型化! デスクトップPC向け「第12世代Coreプロセッサ」外観レビュー

Intelが「Alder Lake」のコード名で開発を進めていた「第12世代Coreプロセッサ」が正式に発表された。第1弾はアンロック対応のハイエンドデスクトップPC向け製品だが、第11世代製品と比べると少し“大型化”している。ベンチマークレビューをする前に、まず外観をチェックしてみよう。 Intelがハイエンドデスクトップ向け「第12世代Coreプロセッサ(Alder Lake)」を発表 11月4日から順次出荷開始

Intelがハイエンドデスクトップ向け「第12世代Coreプロセッサ(Alder Lake)」を発表 11月4日から順次出荷開始

Intelが「Alder Lake」という開発コード名のもと開発を進めてきた新型CPUの製品版が、いよいよ登場する。第1弾はアンロック(オーバークロック)対応のハイエンドデスクトップPC向け製品で、一般的なデスクトップPCやノートPC向けの製品は2022年前半に発表される予定だ。 2種類のコアで「省電力」と「高パフォーマンス」を両立――Intelが「Alder Lake」の概要を公開 「Sapphire Rapids」にも新情報

2種類のコアで「省電力」と「高パフォーマンス」を両立――Intelが「Alder Lake」の概要を公開 「Sapphire Rapids」にも新情報

Intelが報道関係者に技術動向を説明するイベント「Intel Architecture Day 2021」を開催。このイベントでは、次世代のCoreプロセッサとして2021年秋に登場する予定の「Alder Lake」の概要が公開された。 Intelが次世代のクライアントPC向けCPU「Alder Lake」を2021年に投入

Intelが次世代のクライアントPC向けCPU「Alder Lake」を2021年に投入

Intelは8月13日(現地時間)、オンラインイベント「Intel Architecture Day 2020」を開催し、次世代のクライアント向け製品「Alder Lake」について発表した。 第12世代Core iの販売予約が始まる――11月4日22時解禁!

第12世代Core iの販売予約が始まる――11月4日22時解禁!

第12世代Core iシリーズの販売スタート時期と、初回に登場する6モデルの価格が明らかになった。対応マザーやDDR5メモリの動向はどうだろうか?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- カラー電子ペーパーで好きな画像を飾れる「SwitchBot AIアートキャンバス」が楽しい 13.3型の迫力と魅力 (2026年02月13日)

- 手のひらサイズの小型PCがお得に! GEEKOMが「冬セール」を開催中 (2026年02月12日)

- ワコムが安い? 驚きの2025年を振り返り メモリ高騰におびえる2026年の「自作PC冬眠」と「次世代CPU」への期待 (2026年02月12日)

- PC値上げの波はVAIOにも? 糸岡社長が明かす「マウスエフェクト」への対応とブランド価値の向上 (2026年02月13日)

- キンタロー。も驚くほぼ「入力ゼロ」の“次世代”確定申告 2026年の弥生は3つのAI活用とデスクトップ製品強化を両輪に (2026年02月12日)

- アイ・オー、拡張ドック機能を備えたType-C接続対応の27型4K液晶ディスプレイ (2026年02月12日)

- 新ARグラス「XREAL 1S」を試す 解像度と輝度が向上、BOSEサウンドで没入感アップ “3D変換”も大きな魅力 (2026年02月10日)

- 珍しい縦折り&日本語配列の「Ewin 折りたたみ式ワイヤレスキーボード」がセールで25%オフの3980円に (2026年02月13日)

- 元Appleのジョナサン・アイブが手掛けるフェラーリ初EVの内装デザイン公開 物理ボタンとデジタルの融合 (2026年02月10日)