バッファローのWi-Fi 7ルーター「WXR18000BE10P」を試す 無線通信でも実測約9Gbps!:有線より圧倒的な高速ぶり(2/3 ページ)

Wi-Fi 6E→Wi-Fi 7で一気に“4.8倍”のスピードアップ!

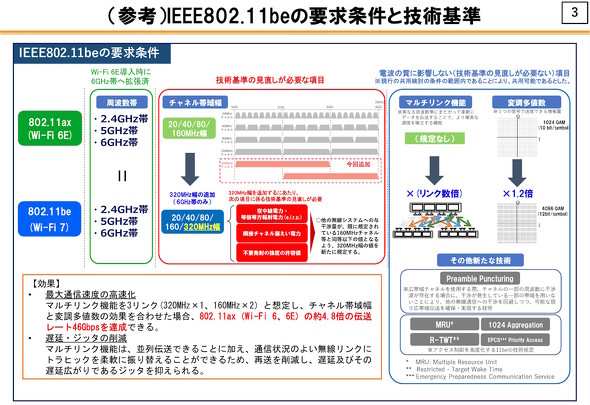

先に、理論値ベースでWi-Fi 7の通信速度についてチェックしておこう(ここからしばらくは、通信速度は理論値を記載する)。

総務省の資料によると、Wi-Fi7の最高速度は46Gbpsとなっている。これはWi-Fi 6/6E(9.6Gbps)と比べて約4.8倍だ。Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac:6.9Gbps)からWi-Fi 6/6Eが約1.4倍の伸びにとどまっていたことを考えると、かなりの“飛躍”といえるのではないだろうか。

Wi-Fi 6Eでは、規格上の1ストリーム当たりの通信速度は2.4GHz帯で286Mbps(40MHz幅)、5GHz/6GHz帯で1200Mbps(160MHz幅)となっている。基本的にストリーム数はアンテナ数と同一なので、「帯域幅×アンテナ数」でデバイスの最高通信速度を求めることが可能だ。以前レビューしたバッファロー製のWi-Fi 6Eルーター「WXR-11000XE12」の場合、各帯域用にアンテナを4本ずつ搭載しているので、2.4GHz帯は最大1147Mbps、5GHz/6GHz帯はそれぞれ最大4803Mbpsで通信できるようになっている。

Wi-Fi 7の驚異的な最高速度の向上は、どのようにして実現したのだろうか。そこには3つの大きな改善策がある。

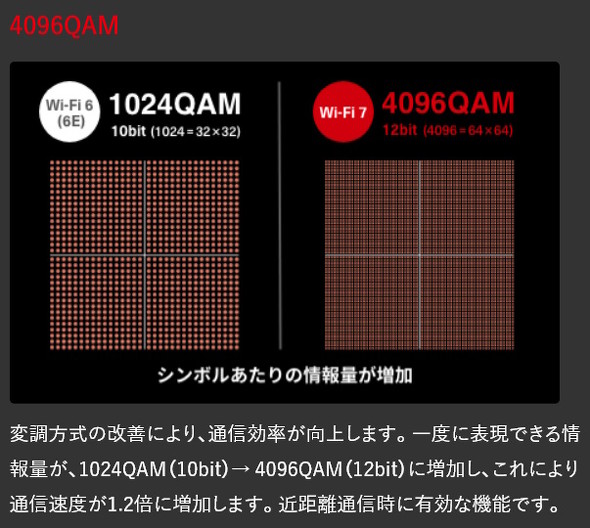

改善その1:変調方式の高度化

1つ目は変調方式の高度化(改善)だ。

Wi-Fiでは「シンボル」という単位で通信を行うが、変調方式が「1024QAM」から「4096QAM」に変更されたことで、シンボル当たりのデータ量が「10bit」から「12bit」と1.2倍に増えた。

少し言い方を変えると、同じ帯域幅での通信速度が1.2倍になったということになる。

改善その2:帯域幅の拡大

2つ目は帯域幅の拡大だ。

先述の通り、Wi-Fi 7では6GHz帯に限り帯域幅が160MHzから320MHzに広がっている。帯域幅は「道路の幅」に例えられることが多いが、道路の幅が2倍になるということは、同時に走れる自動車(=データ)の量も2倍になるということを意味する。

無線LANで利用できる6GHz帯は、現状で500MHz分(5925〜6425MHz)が確保されている。320MHzという幅は、割り当て枠の約3分の2という“超ワイド”仕様。技術基準の見直しなしでは、なし得なかった。

改善その3:MLO(Multi-Link Operation)の導入

Wi-Fi 6Eの最高速度「9.6Gbps」は、5GHz帯または6GHz帯で160MHz幅/8ストリームの通信が行える場合に達成される。この値をもとにWi-Fi 7の6GHz帯における最高速度を計算すると……。

9.6×1.2(変調による速度改善)×2(帯域幅の拡大分)=23Gbps

となる。これだと、総務省が資料で示した「最大46Gbps」の半分しか速度が出ない計算となる。ここで登場するのが、3つ目の改善ポイントで、増速に一番貢献する「MLO(Multi Link Operation」だ。

今までのWi-Fi規格では、1つのクライアントはサポートする周波数帯のいずれかを使用して通信を行っていた。Wi-Fi 6Eが登場した際に、Wi-Fi 6から最大速度が向上しなかったのは、これが理由だ。

6GHz帯は新しく利用できるようになった周波数帯であるため、比較的空いているという大きなメリットがある。道路に例えるなら「今までと最高速度の同じ高速道路をもう1本作った」状態といえる。Wi-Fi 6Eの場合、どちらの道路を走っても最高速度は変わらないが、新しくできた道路(6GHz帯)は走行できる車両(デバイス)が限られるため、古い道路(5GHz帯)よりもスピードを出しやすい状態にあるのだ。

そしてMLOは、複数の周波数帯を束ねて(同時に)通信する技術だ。これにより、Wi-Fi 7では各周波数帯の最高速度を“足し上げた”値が最高通信速度となる。仕組み的にはモバイル通信における「キャリアアグリゲーション(CA)」に近い。

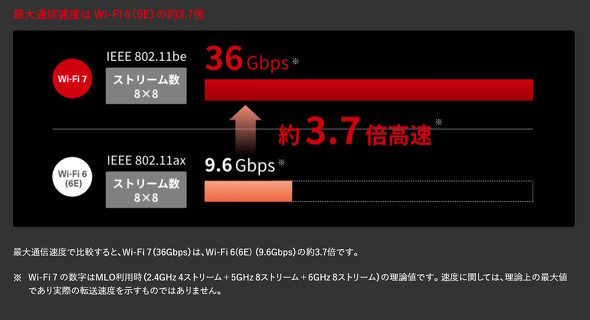

ちなみに、バッファローはWi-Fi 7の最高速度を「36Gbps」と表記しており、総務省(や米IEEE)が言っている「46Gbps」と比べると10Gbpsほど差がある。これは、最高速度の計算に使う周波数帯/ストリーム数に違いがあるからだ。

総務省では、規格の最高理論値(6GHz帯/320MHz幅/8ストリーム+6GHz帯/160MHz幅/8ストリーム+5GHz帯/160MHz幅/8ストリーム)で計算しているのに対し、バッファローではWi-Fi Allianceの技術概要資料における計算方法に合わせて、「6GHz帯/320MHz/8ストリーム+5GHz帯/160MHz/8ストリーム+2.4GHz帯/40MHz幅/4ストリーム」で計算している。

総務省の資料とは異なり、バッファローではWi-Fi 7の最高通信速度を36Gbpsとしている。これはMLOで束ねる周波数帯(チャンネル)の考え方が違うための差異で、どちらかが間違っているという性質のものではない

総務省の資料とは異なり、バッファローではWi-Fi 7の最高通信速度を36Gbpsとしている。これはMLOで束ねる周波数帯(チャンネル)の考え方が違うための差異で、どちらかが間違っているという性質のものではないその他改善ポイント

上記の対策は、もちろん実効通信速度(スループット)の向上にも役立つが、どちらかというと「理論上の通信速度を向上する策」という要素が強い。

Wi-Fi 7では、実際の通信環境におけるスループットを向上するための技術が幾つか盛り込まれている。言い換えれば、通信の安定化や遅延(レイテンシー)を抑える技術だ。

【MRU(Multiple Resorce Unit)】

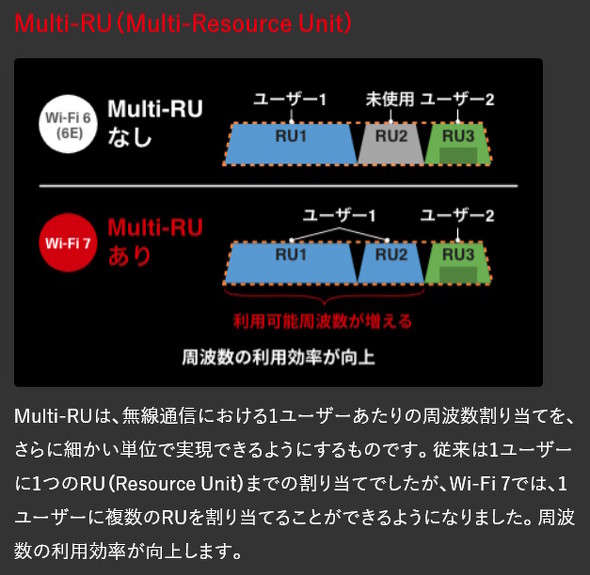

「MRU(Multiple Resource Unit/Multi RU)」は、1台のクライアント端末に対して複数の「リソースユニット(RU)」を割り当てられるようにする技術だ。

IEEE 802.11シリーズの無線LANでは各周波数帯を20MHz単位で区切り、それを単体、あるいは複数束ねて「チャンネル」を形成していく。規格上、Wi-Fi 6/6Eでは最大160MHz(20MHz×8)、Wi-Fi 7では最大320MHz(20MHz×16)のチャンネルを用意できるようになっている。

Wi-Fi 6/6Eでは、20MHz幅の電波をさらに細かい「サブキャリア」に分割し、連続するサブキャリアをある程度束ねてRUを形成できるようになった。この仕組みによって同一チャンネルで通信する複数のクライアント端末が、順番待ちをせず(同時に)通信できるようになった……のだが、1台のクライアント端末に割り当てられるRUは1つのみとなるので、割り当ての状況によっては未使用のRUが生じることがある。

Wi-Fi 7で導入されたMRUでは、一定の条件のもと1台のクライアント端末に2つのRUを付与できるようになる。これにより、余ったRUを生かして、スループットを向上しやすくなった。

Wi-Fi 6/6Eで導入されたRUでは、クライアントの状況によっては未使用RUが生じやすくなってしまっていた。それに対して、Wi-Fi 7ではMRU(Multi RU)を使うことで、余ったRUを生かしてスループットを向上しやすくなった(出典:バッファロー)

Wi-Fi 6/6Eで導入されたRUでは、クライアントの状況によっては未使用RUが生じやすくなってしまっていた。それに対して、Wi-Fi 7ではMRU(Multi RU)を使うことで、余ったRUを生かしてスループットを向上しやすくなった(出典:バッファロー)【パンクチャリング(穴開け)】

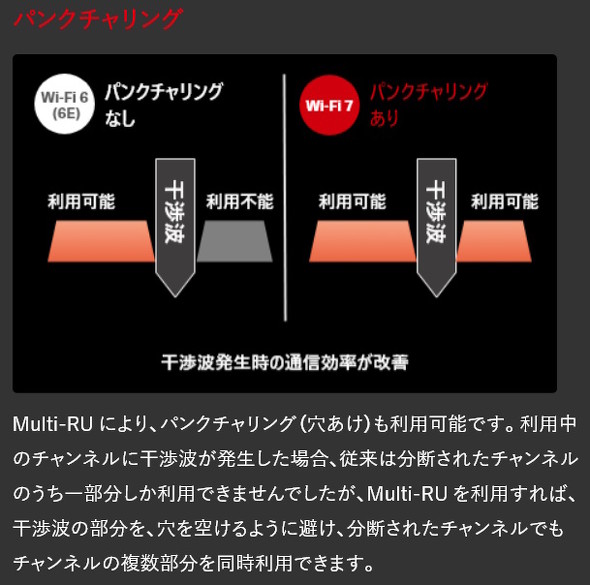

もう1つのスループット改善につながる技術が「パンクチャリング(帯域の穴開け)」だ。

先述の通り、IEEE 802.11シリーズの無線LANでは、利用できる周波数帯を20MHz単位で区切る。40MHz以上のチャンネルを形成する場合、一続きの帯域を束ねて作る……のだが、問題は束ねようとした帯域の一部に電波干渉が生じているケースだ。

Wi-Fi 6/6Eの場合、チャンネルの途中で利用できない帯域が出てきた場合は干渉がある周波数以降を“全て”使えないものとして処理を行う。例えば160MHz幅のチャンネルがある場合に、120〜140MHzの部分で干渉が生じると、120〜160MHzの部分が使えなくなってしまう。140〜160MHzの部分に干渉がなかったとしても、だ。極端なケースでは「160MHz幅のチャンネルなのに20MHz分しか使えない」ということもあり得る。

それに対してWi-Fi 7のパンクチャリングでは、チャンネル内で干渉している部分を“穴を開ける”ように割けて通信できるようになる。先ほどの例なら、干渉を受けている20MHz分を飛ばして、干渉のない140MHz分を使って通信できるということだ。こうすることで、干渉電波がある環境でも通信効率を高められる。

320MHz幅のようなWi-Fi 7ならではの広帯域幅通信を「絵に描いた餅」にしないためにも不可欠な技術といえる。

前置きが長くなったが、上記の技術に対応するバッファローのWXR18000BE10Pについて、細かくチェックしていこう。

関連記事

パッと見で分からない細かいこだわりも バッファロー開発陣に聞くWi-Fi 7ルーター「WXR18000BE10P」の秘密【後編】

パッと見で分からない細かいこだわりも バッファロー開発陣に聞くWi-Fi 7ルーター「WXR18000BE10P」の秘密【後編】

バッファローが、国内メーカー初となる「Wi-Fi CERTIFIED 7」認証を取得した無線LANルーターを発売した。その特徴を、同社の開発陣に聞いた。 バッファロー開発陣に聞く「Wi-Fi 7」にいち早く対応したメリット 決め手は異なる周波数を束ねる「MLO」【前編】

バッファロー開発陣に聞く「Wi-Fi 7」にいち早く対応したメリット 決め手は異なる周波数を束ねる「MLO」【前編】

バッファローが、国内メーカー初となるWi-Fi 7対応ルーターを発売した。国内での利用解禁からわずかな期間で発売までたどり着いた背景には何があったのだろうか。担当者に話を聞いた。 Wi-Fi Allianceが「Wi-Fi 7」の認証プログラムを開始

Wi-Fi Allianceが「Wi-Fi 7」の認証プログラムを開始

Wi-Fi Allianceが、IEEE 802.11be規格の無線LAN機器に関する認証プログラムを開始した。認証を得た機器には「Wi-Fi CERTIFIED 7」のロゴの付与が認められる。 Wi-Fi Allianceが「Wi-Fi 7」の認証プログラムを開始

Wi-Fi Allianceが「Wi-Fi 7」の認証プログラムを開始

Wi-Fi Allianceが、IEEE 802.11be規格の無線LAN機器に関する認証プログラムを開始した。認証を得た機器には「Wi-Fi CERTIFIED 7」のロゴの付与が認められる。 Wi-Fi 6E対応のメリットはある? バッファローの新型フラグシップルーター「WXR-11000XE12」を試して分かったこと

Wi-Fi 6E対応のメリットはある? バッファローの新型フラグシップルーター「WXR-11000XE12」を試して分かったこと

バッファローのフラグシップWi-Fiルーターが約3年半ぶりにモデルチェンジを果たした。パッと見は先代と変わりないのだが、6GHz帯の通信に対応するなど“中身”は大きく進化している。その実態に迫っていこう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- 新品は絶滅、中古は高騰──「令和にMDを聞きたい」と願った筆者が、理想の再生環境を整えるまでの一部始終 (2026年03月13日)

- M5 Max搭載「14インチMacBook Pro」がワークステーションを過去にする 80万円超の“最強”モバイル AI PCを試す (2026年03月13日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- 3万円超でも納得の完成度 VIA対応の薄型メカニカルキーボード「AirOne Pro」を試す キータッチと携帯性を妥協したくない人向け (2026年03月12日)

- ワコム上位機に肉薄? 10万円で18.4型4K! 高コスパ液タブ「GAOMON Pro 19」の長所と弱点 (2026年03月13日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- 高音質・良好な装着感・バッテリー交換式――JBLのフラッグシップ「Quantum 950 WIRELESS」は妥協なきヘッドセットか (2026年03月12日)

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)