GPUの「レイトレーシング処理」改良の歴史をひもとく【GeForce RTX 40シリーズ編】:レイトレーシングが変えるゲームグラフィックス(第6回)(3/5 ページ)

GeForce RTX 40シリーズの「RTコア」はどう改良された?

GeForce RTX 40シリーズのRTコアは「第3世代」とされている。GeForce RTX 30シリーズに搭載されていた「第2世代」と比べると、大きく4つの改良ポイントがある。それぞれ、見ていこう。

改良ポイント1:交差判定のスループット改善

1つ目の改良ポイントは、インターセクション処理のパフォーマンス改善だ。GeForce RTX 40シリーズのRTコアでは、インターセクション処理のスループット(実効速度)が先代比で2倍に向上している。

この“2倍”という値は、RTコア1基当たりの改善による値だ。製造プロセスの微細化(8nm→5nm)のメリットを生かした動作クロックの向上、演算器の集合体である「Streaming Multiprocessor(SM)」の増量(≒RTコアの増量)も加味すれば、同等クラスのGPUチップとの比較なら先代の2倍以上の実効性能向上となる。

実際、NVIDIAは「GeForce RTX 3090 Ti(GA102)」に対する「GeForce RTX 4090(AD102)」のRTコアの性能向上を「2.4倍」としている。

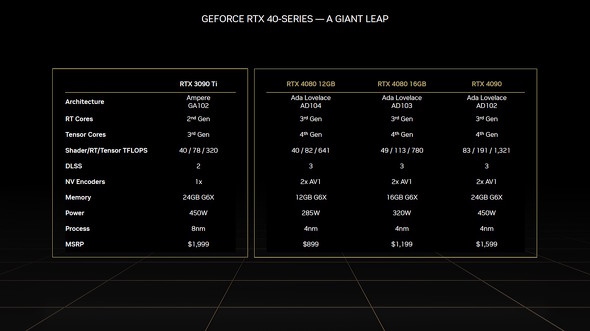

GeForce RTX 3090 Tiと、GeForce RTX 40シリーズの上位モデルの主な仕様。RTコアは、改良だけでなく増量も行われている(図中の「RTX 4080 12GB」は、現行の「GeForce RTX 3070 Ti」を指す)

GeForce RTX 3090 Tiと、GeForce RTX 40シリーズの上位モデルの主な仕様。RTコアは、改良だけでなく増量も行われている(図中の「RTX 4080 12GB」は、現行の「GeForce RTX 3070 Ti」を指す)改良ポイント2:Opacity Micromap Engineの搭載

GeForce RTX 40シリーズのRTコアでは、トラバース処理の強化も行われている。

投げられたレイがポリゴンに衝突したかどうか判定を行うインターセクション(交差判定)処理において面倒なのは、例え「ポリゴンに衝突した」と判定されたとしても、「そのポリゴンは本当に実体として存在してますか?」と、疑って掛かる必要がある点に尽きる。

どういうことか。例を挙げて説明しよう。

レイが衝突したポリゴンに、「葉っぱ」のテクスチャーが貼られていたとする。ポリゴンは「三角形」であり、葉っぱのテクスチャーは「自由な形状で描かれた図柄のようなもの」だ。葉っぱのテクスチャーにおいて、葉っぱの“実体部分” は緑色の「テクセル(テクスチャーを構成するピクセル)」で塗られている。しかし、それ以外の部分は透明として「実態なし」と扱うのが一般的だ。

仮にレイがポリゴンに衝突したとして、その衝突先が「葉っぱの実体部分」なら、そのレイは「衝突した!」と見なしても問題ないが、葉っぱテクスチャの透明部分にぶつかった場合は、実体がないのだから“素通り”してもらわなければ、おかしなことになる。

しかし、RTコアでは「レイとポリゴンの衝突」の判定はできるが、「ポリゴンにどんなテクスチャが貼ってあるのか?」という識別処理までは行えない。

「ならどうするの?」というところだが、この処理はテクスチャーユニットを子分に従えているプログラマブルシェーダー(CUDAコア)に頼むしかない……のだが、肝心のプログラマブルシェーダーは通常、多数がラスタライズ法の描画のために動員されていて忙しい。レイとポリゴンの衝突を検出する度に、RTコアが「このポリゴンが透明なのかどうか調べて!」とCUDAコアにお願いしても、CUDAコアはすぐに動けないことが多々あるのだ。

そこでNVIDIAは、CUDAコアにテクスチャの判定を“外注”する頻度を可能な限り減らすための仕組みを考えた。「Opacity Micromap Engine(OME)」だ。

OMEは、レイのぶつかったポリゴンが「確実に透明」「確実に不透明」「不明(透明なのかどうか分からない)」という判定を、RTコアが行う仕組みとなる。概念的には「ポリゴンに付帯させるテクスチャーのようなタグ」と考えると分かりやすい。NVIDIAはこれを「Opacity Micromap(OM)」と呼んでいる。

OMはテクスチャーに近い存在ではあるが、データ量は1要素につき2bitしかない。わずか2bitのデータで、ポリゴンの属性を表現している。

レイがポリゴンにヒットした際、RTコアはポリゴンに付与されたOMを参照し、その後レイをどうするのかを決める。「確実に透明」ならレイを素通りさせ、「確実に不透明」なら衝突と判定してから次の処遇を決める。「不明」の場合は、これまで通りにCUDAコアにテクスチャーを読みだしてもらって精査を実施――このような流れとなる。

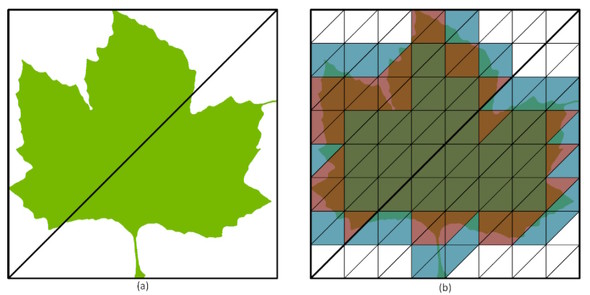

2つの三角形に「図a」のようにテクスチャーが割り当てられた場合の、OMの割り当て例が「図b」だ。OMは「仮想的なマイクロポリゴン(Virtual Mesh of Micro-Triangles:小さな三角形)」で、図bでは「確実に透明」を白、確実に不透明を深緑、「不明」を赤にして表している。判定をCUDAコアに外注するのは赤色の部分だけとなるので、かなりの負荷軽減につながる

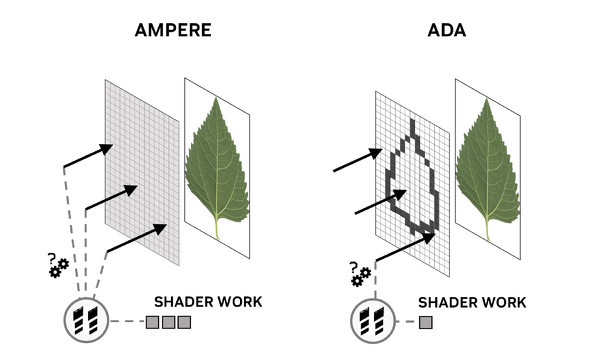

2つの三角形に「図a」のようにテクスチャーが割り当てられた場合の、OMの割り当て例が「図b」だ。OMは「仮想的なマイクロポリゴン(Virtual Mesh of Micro-Triangles:小さな三角形)」で、図bでは「確実に透明」を白、確実に不透明を深緑、「不明」を赤にして表している。判定をCUDAコアに外注するのは赤色の部分だけとなるので、かなりの負荷軽減につながる OMEなしのGPU(GeForce RTX 30シリーズまで)と、OME付きのGPU(GeForce RTX 40シリーズ)におけるプログラマブルシェーダー(CUDAコア)の仕事量の比較。ポリゴン上の同じ3カ所にレイが衝突したという想定で比べると、OMEなしのGPUではCUDAコアに判定処理が3回ってきたが、OME付きのGPUではCUDAコアによる判定処理が1回だけで済んでいる

OMEなしのGPU(GeForce RTX 30シリーズまで)と、OME付きのGPU(GeForce RTX 40シリーズ)におけるプログラマブルシェーダー(CUDAコア)の仕事量の比較。ポリゴン上の同じ3カ所にレイが衝突したという想定で比べると、OMEなしのGPUではCUDAコアに判定処理が3回ってきたが、OME付きのGPUではCUDAコアによる判定処理が1回だけで済んでいるOMEが搭載されたことで、各レイはポリゴンにぶつかる度に生じる、テクスチャー判定の外注を激減させることに成功した。NVIDIA社内のテストでは、トラバース処理のパフォーマンスは最大で先代の2倍になったという。

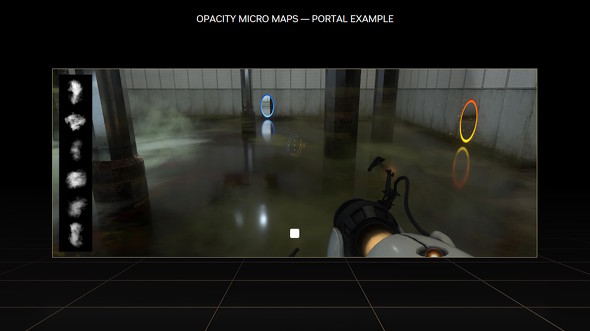

NVIDIAがValveのゲーム「Portal」をレイトレーシング対応にリメイクした「Portal with RTX」のワンシーン。このシーンでは、透明要素を多く含む煙のパーティクル(粒子)が多く描かれている

NVIDIAがValveのゲーム「Portal」をレイトレーシング対応にリメイクした「Portal with RTX」のワンシーン。このシーンでは、透明要素を多く含む煙のパーティクル(粒子)が多く描かれている 上のシーンにおいて、射出されたレイが煙のパーティクルとぶつかった際に、CUDAコアにテクスチャーの精査をどのくらい依頼したかをヒートマップで比較した図。OMEを利用した場合が右で、OMEを利用しなかった場合が左なのだが、随分と大きな差が出ている。ちなみにこの場合、OMEを使うことでフレームレートも10%向上したそうだ

上のシーンにおいて、射出されたレイが煙のパーティクルとぶつかった際に、CUDAコアにテクスチャーの精査をどのくらい依頼したかをヒートマップで比較した図。OMEを利用した場合が右で、OMEを利用しなかった場合が左なのだが、随分と大きな差が出ている。ちなみにこの場合、OMEを使うことでフレームレートも10%向上したそうだとても便利そうなOMEなのだが、現時点ではMicrosoftの「DirectX Raytracing」からは直接利用できない。また、既存のゲームに対して適用することもできない。

現在、NVIDIAはMicrosoftと共同で、DirectX RaytracingからOMEを利用するためのAPIの開発を進めている。「待てない!」という場合は、NVIDIAが「OpenGL」「Vulkan」向けに用意している拡張API(エクステンション)を使う必要がある。

ともあれ、OMEを活用するゲームタイトルの充実には、まだ時間が掛かりそうだ。

関連記事

GPUの「レイトレーシング処理」改良の歴史をひもとく【GeForce RTX 30シリーズ編】

GPUの「レイトレーシング処理」改良の歴史をひもとく【GeForce RTX 30シリーズ編】

主にPCゲームで使われるグラフィックス回りについて解説する連載を、約1年ぶりに再開。3回(予定)に分けて、GPUにおけるリアルタイムレイトレーシング(RT)処理がどのように改良されていったのか見ていこうと思う。今回は、NVIDIAの「GeForce RTX 30シリーズ」における改良だ。 2035年、ゲームグラフィックスは「オール・パストレーシング時代」へ――レイトレーシング技術の“先”を見つめる

2035年、ゲームグラフィックスは「オール・パストレーシング時代」へ――レイトレーシング技術の“先”を見つめる

レイトレーシング技術は、ゲームグラフィックスの世界に革命をもたらした……のだが、GPUの性能的にはまだ“完璧”とは言いがたい面もある。いつになったら完璧になるのか――2035年にその瞬間が訪れるという説がある。どういうことなのか、解説していく。 「レイトレーシング」の最大の“敵”とは何か? やっつける方法はあるのか?

「レイトレーシング」の最大の“敵”とは何か? やっつける方法はあるのか?

ゲームグラフィックスにおいて市民権を得つつある「リアルタイムレイトレーシング」。ただ、その活用が進むにつれて、品質面において新しい課題が見受けられるようになってきた。その課題を乗り越える方法はあるのだろうか……? 解説する。 ゲームの中で「レイトレーシング」はどう使われる? 実例を見てみよう

ゲームの中で「レイトレーシング」はどう使われる? 実例を見てみよう

最新ゲーム機が対応したことで注目を集めている「レイトレーシング」という言葉。前回の記事ではその技術的概要を紹介したが、RT(リアルタイムレイトレーシング)の黎明(れいめい)期に登場したデモプログラムや現在のゲームを通して、この記事ではレイトレーシングがゲームのグラフィックスにどのように使われているのかチェックしていく。 最近よく聞く「レイトレーシング」 一体ナニモノ?

最近よく聞く「レイトレーシング」 一体ナニモノ?

エントリークラスの独立(外部)GPUだけでなく最新のゲーム機にも広がってきた「リアルタイムレイトレーシング(RT)」への対応。リアルタイムはともかく、「レイトレーシング」とは一体何なのか? 簡単に解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 最大3画面出力と100W給電に対応した「UGREEN 14-in-1 ドッキングステーション」がセールで1万3990円に (2026年02月18日)

- 没入感抜群の360度ドローン「Antigravity A1」を楽しむには“国の許可”が必要? 知っておくべき航空法の基礎と申請のリアル (2026年02月20日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)

- ChatGPT連携で文章の要約や下書きもこなす電子ペーパーノート「iFLYTEK AINOTE Air 2」がセールで6万799円 (2026年02月18日)

- 5層の吸音材で極上のキータッチを実現した75%キーボード「EPOMAKER x Aula F75」が25%オフの1万490円に (2026年02月18日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)