大きな転換点を迎えるPCプラットフォーム Core Ultra(シリーズ2)とApple M4チップの「類似性」と決定的な「差異」:本田雅一のクロスオーバーデジタル(2/3 ページ)

Apple Siliconの「メリット」と「限界」を考える

ここで焦点をApple Siliconに移してみよう。

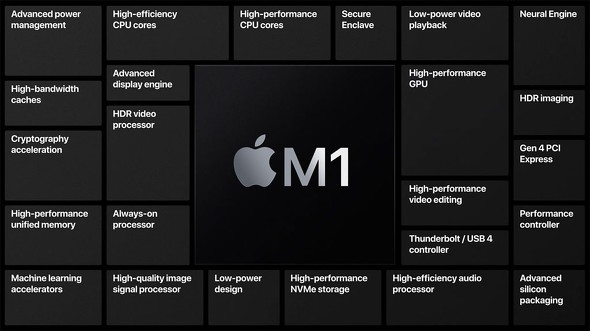

2020年にMac向けの「Apple M1チップ」が登場した時は衝撃的だった。製造プロセスの面で優位性があったとはいえ、その性能に対する圧倒的な省電力性は、直接競合しないとはいえIntelやAMDのモバイルCPU/APUがかすんで見えた。

M1チップの成功の核心にあったのは、他社には容易に真似できない垂直統合モデルだ。CPUコア、GPUコア、Neural Engine(NPU)やDSPといったSoCの各種要素を独自開発して1枚のチップに統合し、行列演算用の命令拡張なども独自開発していた。驚異的なワッパと性能を誇るチップを生み出した背景には、搭載(採用)する最終製品が明確で、どのようにユーザー体験につなげるかを意識してSoCを開発できた点に尽きる。

搭載するハードウェア、ソフトウェア、そして連携するネットワークサービスに至るまで、完全な“統制下”にあるコンピュータは他にない。

この長所を生かすため、Apple Siliconでは共有メモリアーキテクチャを採用した。全てのプロセッサが扱うデータが同じメモリプールに置かれるため、均等なアクセスが可能な他、余計なデータ転送を行うことなく分業もできる。

ただ「メリットはデメリットでもある」とは言ったもので、このApple Siliconのアーキテクチャには“限界”もある。

「Apple M2 Ultraチップ」では最大192GBものメモリを搭載する構成を選択可能で、今後登場すると予想される「M4 Ultraチップ(仮)」では、より多くのメモリを統合できるようになるかもしれないが、全プロセッサから高速かつ均一の帯域でアクセスできる共有メモリアーキテクチャは、システム構成の柔軟性の面はもちろん、コストの面でも大きな“制約”を抱えてしまう。

しかし、このようなデメリットがあることは、Appleとしては百も承知だろう。それでもこの設計をやめないのは、利益を最大化できることと、そもそも他のメーカーがApple Siliconを利用する可能性がないからだ。

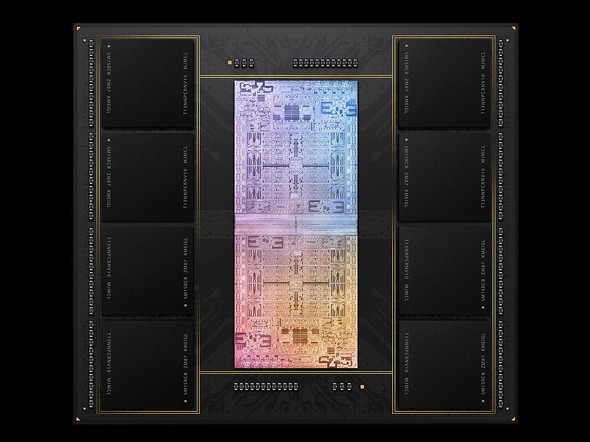

Apple M1 Ultraチップは、「Apple M1 Maxチップ」をファブリック(連結用回路)を介して2基つなげることで高速化とメモリ容量の拡充を図っている。メリットがそのままデメリットにつながりうる設計だが、自社製品以外には使われないという点を含めて、ベネフィットの方が大きいと判断してそうしているのだろう

Apple M1 Ultraチップは、「Apple M1 Maxチップ」をファブリック(連結用回路)を介して2基つなげることで高速化とメモリ容量の拡充を図っている。メリットがそのままデメリットにつながりうる設計だが、自社製品以外には使われないという点を含めて、ベネフィットの方が大きいと判断してそうしているのだろう対するIntelやAMDのSoC(CPU/APU)は、幅広いパートナー企業(PCメーカー)の製品に適合できるように設計する必要がある。この「適合」は、特にSoCの設計面で制約となる概念だが、そこにこそ“突破口”があるのも事実だ。

Core Ultra 200Vプロセッサは、IntelがApple Siliconの特徴を解釈した上で「自分たちはどのような価値(メリット)を提供できるのか?」ということを突き詰めて考えて、技術体系を再定義した結果生まれた製品なのだと思う。

現時点において、Core Ultra 200Vプロセッサには動作クロックや基本消費電力、搭載するメモリ容量の異なる9モデルが用意される。ただしIntelは「PCメーカーのアイデアや企画に応じて、(9モデルとは)異なる仕様も用意できる」としている。顧客であるメーカーと“二人三脚”で柔軟なプラットフォームとして育てようとしていることが良く分かる。

Core Ultra 200Vプロセッサには9モデルが用意されている。ただし、Intelは「ここにある以外の構成も用意可能」としており、PCメーカーからのリクエストがあれば、さらなる新モデルが登場する可能性もある

Core Ultra 200Vプロセッサには9モデルが用意されている。ただし、Intelは「ここにある以外の構成も用意可能」としており、PCメーカーからのリクエストがあれば、さらなる新モデルが登場する可能性もある関連記事

「Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)」は驚きの内蔵GPU性能に メモリ帯域が当初発表から“倍増”

「Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)」は驚きの内蔵GPU性能に メモリ帯域が当初発表から“倍増”

IntelがLuna Lakeこと「Core Ultra 200Vプロセッサ」を発表した。Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)のモバイル向けモデルという位置付けだが、どのような特徴があるのだろうか。ドイツ・ベルリンで開催された発表会で得られた情報をもとにまとめた。 Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表 40TOPS以上のNPU搭載が“必須”に

Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表 40TOPS以上のNPU搭載が“必須”に

Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表した。処理性能が40TOPS(毎秒40兆回)以上のNPUを内蔵するCPU/SoCの搭載が必須となる他、メモリやストレージの容量や規格にも要件が定められる。 新型「iPad Pro」がM3チップをスキップした理由 現地でM4チップ搭載モデルと「iPad Air」に触れて驚いたこと

新型「iPad Pro」がM3チップをスキップした理由 現地でM4チップ搭載モデルと「iPad Air」に触れて驚いたこと

Appleが、新しいiPad Proを発売した。従来モデルと比較すると、プロクリエイター向けであることを一層強調したスペックとなっているが、そこまで振り切れた背景には、新しいiPad Airの存在があるかもしれない。イギリス・ロンドンで開催されたハンズオンを踏まえて、その辺をひもといて行きたい。 巻き返しの準備を進める「Intel」 約束を果たせなかった「Apple」――プロセッサで振り返る2022年

巻き返しの準備を進める「Intel」 約束を果たせなかった「Apple」――プロセッサで振り返る2022年

残りわずかとなった2022年。PCにとって一番重要なパーツである「CPU(SoC)」に焦点を当てて、この年を振り返ってみようと思う。 「Apple M1」でMacの性能が大きく伸びたワケ Intel脱却計画に課される制約とは?

「Apple M1」でMacの性能が大きく伸びたワケ Intel脱却計画に課される制約とは?

初のMac向けApple Siliconである「M1」がついに発表され、同時にそれを搭載する3つのMacも登場した。M1の注目点を解説しながら、これからのMac移行シナリオについて考える。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- 3万円超でも納得の完成度 VIA対応の薄型メカニカルキーボード「AirOne Pro」を試す キータッチと携帯性を妥協したくない人向け (2026年03月12日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- エンスージアスト向けCPU「Core Ultra 200S Plus」登場 Eコア増量+メモリアクセス高速化+バイナリ最適化でパフォーマンス向上 (2026年03月11日)

- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)

- 高音質・良好な装着感・バッテリー交換式――JBLのフラッグシップ「Quantum 950 WIRELESS」は妥協なきヘッドセットか (2026年03月12日)

- 出張や通勤で荷物が増えても安心な「ミレー ビジネスリュック EXP NX 20+」が27%オフの1万3865円に (2026年03月10日)