“攻めのコンタクトセンター”で満足度向上 データが支える新しい顧客体験

企業と顧客の重要な接点であるコンタクトセンターだが、クレーム対応などに追われ、高い業務負荷に疲弊するケースが少なくない。しかし、最先端の企業では、コンタクトセンターをデータの宝庫と捉え、顧客の満足度やLTVの向上、ひいては新商品の開発にまでつなげている。いま、コンタクトセンターを守りの部門から攻めの部門に変革するために必要なテクノロジーと最新事例を紹介する。

新着記事

北陸コカ・コーラボトリング(富山県高岡市)のコンタクトセンターでは、昼夜問わず電話が鳴り続けていた。自動販売機の故障対応や請求業務の確認など、その数は日中だけで「年間10万件」に上る。時には、「緊急対応が必要」と見なされ、担当営業が“緊急で呼び出される”ことも多々あった。

トヨタレンタリース岡山では、20年以上前から予約センターを設置し、全店舗の電話対応を集約している。しかし、店頭応対と電話業務の両方を担う現場は混乱しており、応答率は60%にとどまっていた。取り逃した電話の中には、予約依頼の電話もあった。

日本人は我慢強い──というイメージを持つ読者の方も多いかもしれない。しかしTwilio Japanが実施した「デジタル忍耐力」に関する調査では、そんなイメージを覆す意外な結果が明らかになった。

自治体に寄せられる問い合わせは、多様化・複雑化の一途をたどっている。限られたリソースの中での問い合わせ対応が、職員の大きな負担となっている自治体も少なくない。2024年1月から「デジタルコンタクトセンター」の構築を開始した渋谷区では、職員の負担軽減と区民サービスの向上をいかにして両立させているのか。

新人教育1.5カ月→2週間に パーソルG企業の挑戦:

複数企業の問い合わせ窓口を同時に担当する「シェアード型コンタクトセンター」では、オペレーターが電話を取るたびに「どの企業に対する問い合わせか」を瞬時に判断しなければならない。シェアード型コンタクトセンターを運営するパーソルコミュニケーションサービスは、こうした課題に対し、デジタル技術を活用した業務改革に着手した。

日立製作所は、京葉銀行のコールセンター業務で、独自の「ユーザー確認技術」を活用した生成AIの技術検証をした。

ソフトバンクの100%子会社・Gen-AX(ジェナックス)が、生成AIを活用した業務改革で注目を集めている。「AIオペレーター」はコールセンターの顧客応対を変えるのか?

年間3000万件のアクセスをExcelで処理していた:

パナソニック くらしアプライアンスのCX事業開発室 CS-DX推進部は、年間約250万件のVoCを効率的に分析・活用する仕組みを構築。月次報告作業にかかっていた180時間をゼロにするという劇的な効率化を実現した。

消費者が「疑問が実際に解決できた」と感じる手段は「電話」「対面対応」が圧倒的多数を占めたーー。そのような結果が、クラウドCXプラットフォームを手掛けるナイスジャパン(東京都港区)による調査で明らかになった。

生成AIのSaaSによる開発・運用とコンサル事業を手掛けるGen-AX(ジェナックス)は、コンタクトセンターにおける自律思考型AIの音声応対ソリューション「X-Ghost」(クロスゴースト)を開発した。

電通デジタル、電通総研、イグニション・ポイント、電通プロモーションエグゼの国内電通グループ4社は、独自のAI戦略「AI For Growth 2.0」に基づく次世代ソリューション「AIコンタクトセンター」の提供を開始した。

生成AIを活用した業務の効率化も進む中、コンタクトセンターの現場で起こるリアルな課題や、次世代コンタクトセンターの構想をドコモ・ファイナンスのBPOセンター長に聞いた。

日々さまざまな問い合わせが寄せられる生命保険会社のコールセンター。オリックス生命保険は5月から、コールセンター部門に配属される新入社員の研修を大幅にアップデートする挑戦を始めた。同社に話を聞いた。

レジャー予約サービス「アソビュー!」を運営するアソビュー。夏休みやゴールデンウイークの繁忙期には、問い合わせが通常の2.5〜3倍に跳ね上がり、その内容は一刻を争うものも多かった。応答率の低さが課題だったが、現在では電話問い合わせの自動化率70%超、応答率94%、コスト半減という驚異的な成果を達成している。どのような改革を実行していったのか?

「カスハラはダメ」という認識が広がる一方、企業に寄せられる厳しい意見、商品やサービスに対し怒っている顧客の声は、もちろん話し方や口調にもよるが、必ずしもカスハラとは限らない。ネスレ日本は、そんな課題を感じ、ユニークなクレーム研修を開発した。

ネスレ日本のコンタクトセンターでは、2017年時点では問い合わせがほぼ100%電話経由だったのに対し、現在はノンボイス比率が9割を超え、電話での問い合わせは10%に届かないという。

AIコミュニケーションツールが変えるCXデザイン:

本記事では、東京ガス、MS&ADインシュアランス グループ、ダイキンの事例を取り上げ、CXデザイン思考でコミュニケーションを高度化する方法を紹介します。

AIコミュニケーションツールが変えるCXデザイン:

AIを活用しながらも満足度の高いCXをユーザーに届けるためには、人と接しているような分かりやすい会話と、ユーザーのニーズをきめ細かく想定したシステム設計を考慮すること──すなわちCXをデザインすることが必要とされています。

4月1日施行:

4月1日から、東京都が「カスタマー・ハラスメント防止条例」(以下、カスハラ防止条例)を施行します。本条例では、あらゆる場面でのカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)を禁じており、カスハラの定義を詳しく解説しています。

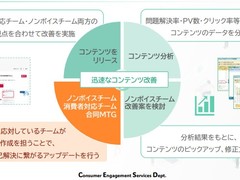

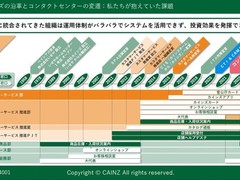

コンタクトセンター部門の業務改善のため、カインズではCRMとクラウドPBXを導入。これで状況が好転する──と思いきや、実は期待していたほどの成果が出なかった。なぜなのか? 突き詰めるとそこには「人と組織」の問題が、大きく横たわっていた。

まざまな分野でデジタル化が進み、顧客との接点が多様化する昨今において、顧客体験価値(CX)の向上は、企業にとって重要な経営課題の一つだ。特にコンタクトセンターは、企業と顧客との関係をつなぐ役割として重要性を増している。

評価業務「400時間→120時間」に削減:

デジタル化の進展でコンタクトセンターには難しい問い合わせが集中する中、スカパー・カスタマーリレーションズは感情解析技術を活用し、オペレーターの心理状態と顧客満足度を可視化する「感情カルテ」を開発。人材の心を守りながら応対品質向上を両立するモデルケースとなるか。

「音声×AI」が変えるビジネスの未来:

今回は、コールセンターにおけるカスハラ対策として、クレーム分析やAI活用の方法を事例も交えながら解説します。

「音声×AI」が変えるビジネスの未来:

今回は、企業がAIを活用してカスハラ対策を進める上でのポイントを整理し、未来のコールセンターの在り方について考察します。

金融機関にとって、顧客との接点をいかに最適化するかは競争力維持の鍵と言っても過言ではない。具体的にどのような取り組みが効果的なのだろうか。最新のAI活用トレンドと金融業界における実践事例を確認する。

関連記事

コンタクトセンターの管理者は多くの悩みを抱えている。そして3人に1人は対策がうまく進んでいないという。なにが原因なのか?

潜在市場「9.2兆円」を見込む:

ソフトバンクのグループ会社で、生成AI開発に注力するGen-AXは1月23日、コンタクトセンターやバックオフィス部門向けに、照会応答業務の効率化を支援する生成AI SaaS「X-Boost(クロスブースト)」の提供を開始した。

【総力特集】コンタクトセンター改革:

ジャパネットのコールセンターは業界内で高く評価されている。「人が辞める。育たない」という他社同様の課題を抱えていたが、どのように現場を変えていったのか?

東大・松尾研発のELYZAと協業:

R西日本のお客様センターが、生成AI活用を強化している。このお客様センターを運営するJR西日本カスタマーリレーションズはこれまでも、東京大学松尾研究室発のAIベンチャーのELYZAと協業して生成AI起点で業務フローを見直し、オペレーターの業務効率化に取り組んできた。JR西日本のお客様センターでは、生成AI活用によって業務の効率化にとどまらず、VoC活用の可能性も広げているという。

テクノロジーを味方に:

NEXCO東日本のコールセンターには1日約1000件の問い合わせが届く。しかし、それらの声を経営に生かせていなかった。テクノロジーを活用して声を可視化したところ、とあるプランに対する苦情が半減したという。同センターではどのように「利用者の声」に向き合っているのか?

2023年10月に「藤沢市コンタクトセンター」を開設した神奈川県藤沢市。専属部隊が住民からの問い合わせ対応にあたっている。市は同センター開設を皮切りに、「藤沢DX」と名付けた行政の業務効率化を加速させている。開設から1年が経過し、現場にはどのような効果が生まれているのか。

【総力特集】コンタクトセンター改革:

住信SBIネット銀行は最新の生成AI活用でコンタクトセンターを改革している。「電話で問い合わせても結局たらい回しになる二度手間は避けたい」。同行業務部の山本博一氏はそう話す。チャットと電話応対の革新の「次に目指すもの」とは?

【総力特集】コンタクトセンター改革:

顧客からの問い合わせにAIを活用したい──カスタマーサポート部門の担当者が業務効率化のためにそう考えるとき、気がかりなのが「顧客満足度が落ちないのか」だろう。業務にAIを導入して5カ月で1650時間もの業務削減を達成しつつ、顧客満足度を下げるどころか向上させた事例がある。インターネットサービスを提供するGMOペパボ(東京都渋谷区)に、その秘訣を聞いた。

東京メトロは今秋、メールやWebサイトを通じた利用者からの問い合わせに、生成AIを用いて回答するシステムを導入する。ハルシネーションを恐れ、対外向けサービスにおける生成AI活用に足踏みする日本企業が多い中、同社はいかにして、顧客対応に生成AIを使うという決断に至ったのか。

NECは、独自の音声認識技術と生成AIを組み合わせたコンタクトセンター向けプラットフォーム「NEC Speech Analysis Platform」の提供を開始した。

コンタクトセンターは顧客満足度を左右するだけでなく、商品やサービスの継続や購入に大きな影響を与える部門だ。また、顧客からの生の声を聞ける貴重な接点であり、昨今急速に効率化、DXが進んでいる。ナイスジャパンが実施したコンタクトセンターCX調査では、消費者ニーズと企業の取り組み実績に大きなギャップがあることが明らかに……?

ChatGPTが生成AI業界を席巻した2023年、まずは社内での活用を進めた企業が多かったように感じます。2024年からは一転、顧客や消費者に対して活用する「実装フェーズ」に入っていきます。具体的にどのような業界で活用が広がるか、考えてみましょう。

コンタクトセンターに寄せられた「顧客の声」(VOC:Voice of Customer)をデータ化、分析し、マーティング活動に利用しようとする企業が増えている。今回は、非対面での顧客接点の中心となるコンタクトセンターでどのようにVOCを収集・分析し、活用すべきかを、事例を交えて解説する。

ChatGPTの登場により、AIが人間の仕事を奪う議論が信ぴょう性を持つようになりました。今回はコールセンターに焦点を当て、実際にAIはどこまで入り込んできているのか、人間がやるべき仕事について考えてみます。

生成AI 動き始めた企業たち:

「生成AI 動き始めた企業たち」第11回はJR西日本。AIベンチャーと協業し、オペレーターの電話業務にかかる時間を最大54%削減に成功した。今後、生成AI活用にどのような道筋を描いているのか。

667件のご意見:

2023年3月、森永乳業は1年前に刷新した「リプトン ミルクティー」を元の味に戻すという異例の判断をした。その背景にはどのような出来事や葛藤があったのか? 森永乳業の担当者に取材した。

バイセルの変革記:

リユース事業を展開するバイセルは、コロナ禍から継続的に売り上げを伸ばし続けている。受身のコンタクトセンターを解体し、攻めのセールスチームに変革させたことが成長のカギとなったようだ。変革の舞台裏を取材した。

3カ月に1回発生:

freeeは2月、不当・悪質なクレームについての対応方針を明らかにした。2022年夏にかかってきた脅迫電話がきっかけだったという。カスタマハラスメントによって休職・退職者が出るなど不利益を被ることが続き、対応方針公開に至った。それに至るプロセスや公開による反響などを取材した。

明日からできる:

コンタクトセンターにおける課題は、さまざまあるが、明日からできることは何か。デジタルシフトために、あえてデジタルという枠から離れることが大事で……。

対応策は:

顧客からの暴言や脅迫など、いわゆる“カスハラ”被害に悩んでいる企業は多い。どうすれば被害を抑えることができるのか。

社員に毎朝共有:

「クレーム対応に追われてしんどい」といったイメージが根強いお客さま相談窓口業務。エスビー食品では相談窓口におけるデータ活用に力を入れている。顧客の「声」を生かした商品改善のアイデアとは?

データベースを構築:

セロテープをはじめ、幅広い商品を扱っているニチバン。同社のお客様相談室はかつてベテランの“職人技”に支えられていた。対応品質を改善するため、どういった改革を進めたのか。

自分の頭で考える:

成功パターンはさまざまなものがあるが、失敗パターンにはある共通項が存在する。失敗するパターンの共通項は、一言で表現すると「自分の頭で考えない」ケース。「自分の頭で考えない」というのはどういうことかというと……。

会話内容を全て読み込む:

「クレーム対応に追われてしんどい」といったイメージが根強いコールセンター業務。味の素は、消費者からの意見を活用し、商品開発につなげている。1問1答ではなく、「会話力」を重視する理由は?

アフターコールナビは、仕事で受電対応を行っている会社員に「受電クレーム対応における本音」の調査を行った。クレームを受けた際に「カスタマーハラスメントではないか」と感じた経験がある人は66.9%だった。

対策を間違えると逆効果も:

客が悪質なクレームを店側に突き付ける「カスタマーハラスメント」。従業員を下の立場と見なして無理な要求や暴言、暴力行為などをはたらく悪質な実態が報告されており、国会でも法制化に向け議論が始まっている。カスハラ防止に向け、独自に対策を取る店もあるが、一歩間違えると、悪質クレーマーの怒りに油を注ぎかねない危険性もはらむ。

我慢の限界に達する現場:

客が悪質なクレームを店側に突き付ける「カスタマーハラスメント」(カスハラ)が深刻度を増している。暴力行為、土下座の強要、無断撮影しSNSに投稿――。度が過ぎた行為に、現場は苦悩を募らせる。体調不良や離職にもつながりかねないカスハラ被害に、有効な手立てはあるのか。鉄道や航空、輸送などの現場で働く人が集い、カスハラの実態と対策について話し合った。

アフターコロナ 仕事はこう変わる:

チューリッヒは、緊急事態宣言時にコールセンターを含む全部門を在宅勤務に移行。95%の在宅勤務率を達成した。その背景には2010年代初頭から進めた取り組みがあった。

島内最大の企業に:

コールセンターや企業のコスト削減のコンサルティングなどを手掛けるアクトプロは今年4月、沖縄県与那国町にコールセンターを開設する。コロナ禍で休業中のホテルを間借りする形でまずは30人規模でスタートする。これによって……。

週末に「へえ」な話:

コールセンターで働く人の離職率は高い。こうした課題に対して、運営会社はどのように対応しているのだろうか。国内外で166の拠点をもつ、トランスコスモスに聞いたところ……。

J.D.パワーは11月5日、2021年コンタクトセンターサポート満足度調査「金融業界編」の結果を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大以降さまざまな業種や業界において店舗や対面以外でのサポート窓口としてコンタクトセンターの重要性が増している状況を受け、今回初めて調査を実施した。

シニアの商談獲得数は若手の1.4倍!:

保険営業のコールセンター事業などを行うフィナンシャル・エージェンシーでは、シニアが多く活躍しており、契約社員・アルバイトのうち55%が60歳以上だという。一方、正社員は若手が多い。若手リーダーとシニアの衝突はないのだろうか? また、優秀なシニアに長く働いてもらうコツとは?

河合薫の「社会を蝕む“ジジイの壁”」:

6月から職場でのパワハラ対策が大企業に義務付けられた。公務員ではパワハラ対策と合わせて、「カスタマーハラスメント」対策も進められる。“おもてなし”という言葉でごまかさずに、感情労働にはお金とケアが必要だという認識が広まってほしい。

注目記事ランキング

- スズキ「クロスビー」はなぜ売れているのか ビッグマイナーで販売倍増の理由

- 「令和のシール騒動」が浮かび上がらせた格差 これまでのブームと何が決定的に違うのか

- なぜ1枚550円のシールが争奪戦に? ボンドロブームが示した「レアの正体」

- こたつ市場が縮む中で、なぜひのきだったのか? 創業112年の“26.5センチ四方”の挑戦

- ヤマハはなぜ“六角形の船”を開発するのか 速さより居心地の良さを目指したワケ

- 大人が夜な夜な2次関数? くもん、中高生の内容を「大人向けドリル」に 支持される背景とは

- イケアはなぜ、ニトリに勝てないのか 店舗を増やせず、新宿・原宿店も閉店した残念な事情

- 「ラブブ」トレンドは長くは続かない? ジレンマを抱える人気キャラが「失った価値」

- 「背中を見て覚えろ」の終焉 日本の製造業は生き残るために「現場のプライド」をAIに渡せるか

- 負債2億円から売上35億円へ 「自分の代で潰す」と決めた二代目の“悪あがき”が最強のチームをつくり出すまで