携帯電話の「残価設定型ローン」が登場 ユーザーや販売現場の反応は?:元ベテラン店員が教える「そこんとこ」(1/3 ページ)

スマートフォンの買い替えを検討した際、その販売価格に驚いた経験がある人は少なくないと思います。人気の「iPhone 13シリーズ」を始めとして、高機能/高性能な機種は税込みで10万円を超えることも珍しくありません。20万円を超える機種もちらほら見かけるようにもなりました。

端末の販売価格の高騰は、ユーザーの買い換え頻度にも影響を与えています。筆者自身も、少し前までは半年〜1年ごとに最新機種に買い換えていたいのですが、ここ1年ほどは積極的に買い換える意欲が失われてしまっています。その理由は、やはり“価格”にあります。

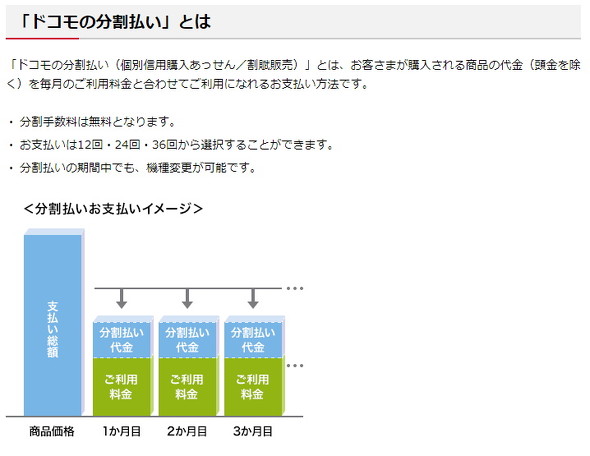

そんな中、KDDI(au)やNTTドコモが端末代金の支払いに「残価設定型分割払い」を用意しました。KDDIは「スマホトクするプログラム」、ドコモは「いつでもカエドキプログラム」とセットで利用することが前提です。

今回の「元ベテラン店員が教える『そこんとこ』」では、スマホを始めとする携帯電話端末に対する残価設定型分割払いの導入背景と、この販売方法に対する販売店のスタッフの声を紹介します。

買い換えを促すための試行錯誤の末に「残価設定」へとたどり着く

2019年10月に電気通信事業法の一部が改正されるまで、携帯電話販売店では端末代金を大幅に値引くことが珍しくありませんでした。その原資は各携帯電話事業者(キャリア)から支給される「販売奨励金(インセンティブ)」に加えて、手続きを代行することで支払われる「販売手数料」の一部です。

特に他社からの乗りかえ(MNP)では販売奨励金の設定が大きかったこともあり、MNP契約なら10万円超のスマホであっても販売価格が“0円”まで大きく値引きされることもありました。機種変更であっても、各キャリアが行う月額料金の割引はあるため、それを加味すれば“割高感”は薄れます。

そんなこともあり、法改正までは割高感が有意に薄れる仕組みによって、最新の高機能/高性能モデルに買い換えようという意欲を喚起できていたのです。

法改正後、大手キャリアと一定条件を満たしたMVNO(※1)については、回線とひも付けて購入する端末に対する利益提供(≒値引き)が税別2万円までに制限されることになりました。月額料金は下降傾向となった一方で、スマホの割高感が一気に高まりました。

(※1)記事執筆時点ではインターネットイニシアティブ(IIJ)とオプテージが該当する(契約数が100万件を超えるMVNO)

割高感による買い控えをどうにかしたい――大手キャリアでは、法改正の前後において、スマホの価格高騰による買い控えへの対策として以下のような取り組みを行ってきました。

- 分割払いの分割回数に「36回」「48回」を追加(一部では「12回」を廃止)

- 端末の下取りによって分割支払金の一部を免除(最大半額が主流)

KDDIとドコモが提供している残価設定型ローンは、このような取り組みの延長線上にあります。

auでは2017年7月の「アップグレードプログラムEX」(新規受付終了済み)の導入に合わせて48回払いを導入しました。このプログラムを利用しない場合も、一部の機種やプランを除いて48回払いは利用可能です

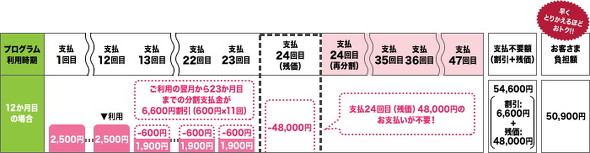

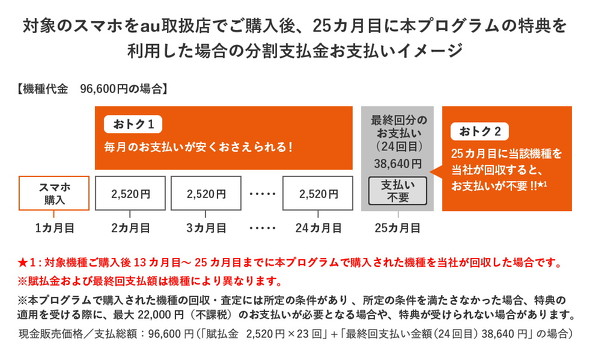

auでは2017年7月の「アップグレードプログラムEX」(新規受付終了済み)の導入に合わせて48回払いを導入しました。このプログラムを利用しない場合も、一部の機種やプランを除いて48回払いは利用可能です両社の残価設定型分割払いとセットになる購入補助プログラムには、諸条件に細かい違いがあります。ただし、以下のポイントは共通しています。

- 24回払いである

- 回線契約の有無を問わず利用できる

- 残価の支払い前に端末を返却すれば、その支払いを免除

- 申し出がない場合は残価に対して24回の分割払いを再設定(合計47回払い)

- 分割払いの再設定後に端末を返却した場合は翌月以降の分割支払金を免除

残価設定型ローンのメリットとデメリットを挙げてみると以下の通りです。

- メリット

- 1〜23回目の分割支払金が、従来の24回払いよりも安くなる

- 2年ごとに端末を買い換える人は、端末を返却すれば従来よりも負担額が減る

- デメリット

- 手元に端末が残らない

以前は「自分が使っていたスマホを手放すことに抵抗感がある」という人が少なくありませんでした。しかし、肌感覚として、最近は使っていたスマホを下取りや買い取りに出すことへの抵抗感が薄れた人も増えているように思えます。

この「肌感覚」は正しいのか――携帯電話販売店のスタッフに、下取りプログラムの利用状況や残価設定型分割払いに対するユーザーの反応について聞いてみましょう。

関連記事

auが「かえトクプログラム」をリニューアル 機種変更条件を撤廃し「スマホトクするプログラム」に au PAY カード会員にはポイント還元特典も

auが「かえトクプログラム」をリニューアル 機種変更条件を撤廃し「スマホトクするプログラム」に au PAY カード会員にはポイント還元特典も

auの残価設定型の分割払い「かえトクプログラム」が、提供条件を一部変更して「スマホトクするプログラム」として提供されることになった。au PAY カード(ゴールド含む)の会員には、分割支払金に応じたPontaポイントの還元を受けられる特典も用意される。 auが端末の残価設定型分割払い「かえトクプログラム」を開始 2月21日から

auが端末の残価設定型分割払い「かえトクプログラム」を開始 2月21日から

auが、スマートフォンの購入時における残価設定型の分割払いを導入する。従来の「アップグレードプログラムNX」から対象端末が拡大した他、au回線の契約がなくても利用できるようになった。 ドコモが端末の「36回払い」を導入 スマホ返却で12回分の支払いを免除する「スマホおかえしプログラム」も開始【更新】

ドコモが端末の「36回払い」を導入 スマホ返却で12回分の支払いを免除する「スマホおかえしプログラム」も開始【更新】

NTTドコモが、端末の36回分割払いを導入する。同時に、端末をドコモに返却することで36回中12回の支払いを免除するプログラムも導入する。 ソフトバンクの「トクするサポート+」、端末買い換えの条件を撤廃へ

ソフトバンクの「トクするサポート+」、端末買い換えの条件を撤廃へ

ソフトバンクが、端末購入プログラム「トクするサポート+」のリニューアルを予告している。端末買い換えの条件を撤廃し、新機種を購入しなくても、特典を受けられるようになる。詳細は10月中旬以降に案内する予定。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)

- 新AEON Pay×WAON POINTを徹底攻略 「ポイント二重取り」や「毎月10日の5%還元」に注目 (2026年02月17日)

- 「ジェミニ」か「ジェミナイ」──Geminiの正しい読み方は? Google Japanが改めて告知 (2026年01月21日)

- 「dカード GOLD」に見る“Amazonプライム的”な顧客獲得手法 ドコモ経済圏の粘着性を読み解く (2026年02月17日)

- 「Suicaのペンギン」卒業騒動にまつわる背景と誤解 JR東日本に聞いた (2025年11月14日)

- ソフトバンクが「RCS」を2026年春に開始 Y!mobileやLINEMOでも利用可能に (2026年02月19日)

- ドコモが「いつでもカエドキプログラム」改定 残価免除に最大2.2万円、ドコモで買い替えなら免除 (2026年02月19日)

- 「Pokemon GO Fest:東京」は楽天モバイルも対策 目玉の「ミュウツー」は古参ファン“胸熱”な登場に? (2026年02月19日)