楽天の完全仮想化ネットワークを活用した「第4のキャリア」がドイツで誕生 そのインパクトを解説:石野純也のMobile Eye(1/2 ページ)

楽天シンフォニーがネットワーク構築を支援するドイツの「1&1」が、12月8日(現地時間)に携帯キャリアサービスを開始した。同社は、2022年12月に固定回線代わりに無線ネットワークを使うFWA(Fixed Wireless Access)の提供を始めており、これをスマートフォンなどのモバイルサービスに拡大する。同日開催されたイベントには、楽天グループの会長兼社長で、楽天シンフォニーのCEOを務める三木谷浩史氏が登壇。Open RANの意義や、この分野における楽天シンフォニーの強みを語った。

ドイツでも「第4のキャリア」が始動、それを支援する楽天シンフォニー

1&1は、楽天モバイルに近い立ち位置の事業者だ。ドイツでMVNOとして事業を展開しており、現在、約1200万の契約者を抱えている。また、ドイツはもともと、ドイツテレコム、西テレフォニカ、英ボーダフォン、E-Plusの4社体制だったが、2014年にテレフォニカがE-Plusを買収。3キャリア体制に変わっている。この点も、イー・アクセスやウィルコムがソフトバンクに吸収され、3社体制になったあと、楽天モバイルが参入してMNOが4社になった日本市場に近い。

サービス開始当初は既存キャリアのローミングに頼る点も、楽天モバイルと共通性がある。年末までに開局する基地局数は約1000基。本格サービス開始前の2019年12月時点で、3000に迫る基地局を展開していた楽天モバイルと比べても、規模は小さい。そのため、現時点ではテレフォニカがドイツで展開するO2がパートナーとなっている。また、1&1は新たにボーダフォンとローミング契約を結び、2024年から同社のネットワークを利用する見込みだ。

一方、ネットワークを完全に分け、現在もMNOとMVNOを併存させている楽天モバイルとは異なり、1&1は、このユーザーをそのままMNOに移行させる予定。MVNOの存在感が高い欧州の中でも、ドイツは特にその比率が高く、シェアをMNOと二分している。1&1は、そのトップシェアの事業者として、約1200万のユーザーを抱える。ゼロベースで事業を開始するのではなく、十分な規模の母体があるというわけだ。三木谷氏が、「今回は成功する」と自信をのぞかせる理由も、ここにある。

その1&1を、ネットワーク構築で支援するのが楽天シンフォニーだ。楽天シンフォニーは、楽天モバイルで培った完全仮想化ネットワークのソフトウェアやノウハウを外販していくための企業。立ち位置としては、NokiaやEricsson、Huaweiといった通信機器ベンダーと部分的に競合する。

構築から運用までを一手に担った楽天モバイル、コスト削減や経済安全保障を背景に拡大するOpen RAN

1&1のケースでは、楽天シンフォニーがネットワークを構築。さらには運用や保守も手掛ける。周波数獲得や基地局の用地確保、料金プラン、サービスの設計は1&1側の仕事だが、楽天シンフォニーの守備範囲は想像以上に広い。

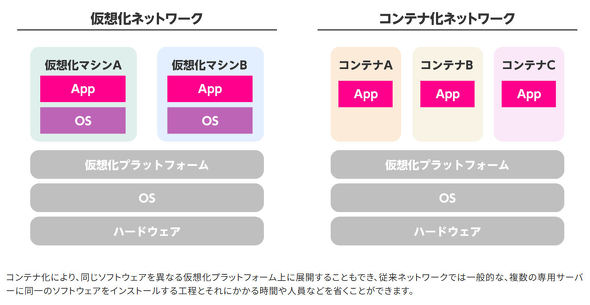

三木谷氏によると、基地局などのハードウェアも楽天シンフォニー経由で調達しているという。イベント会場に展示されていた基地局は、製品こそ異なるがベンダーは楽天モバイルと同じNEC。コンテナ化されたコアネットワークはマベニアが提供しているが、これも楽天シンフォニーの仮想化プラットフォームの上で動作しているという。

こうした機器は、楽天モバイルと同様全て仮想化されており、クラウド上で動作しているという。しかも部分的には、楽天モバイルよりも新しい仕様を取り入れているようだ。

「1&1のモバイルネットワークは100%、楽天クラウドの上で動いています。実は日本の楽天モバイルの場合、5Gは楽天クラウドですが、4Gのときにはシスコを使っていた。これを100%、楽天クラウドにしました。われわれが作ったのは4年前だったので、そこまできてなかったんです」(三木谷氏)

複数ベンダーの製品を組み合わせて利用できるのは、無線機のマルチベンダー化を可能にする共通仕様を定義した「Open RAN」を採用しているためだ。日本でも、ドコモや楽天モバイルがこの仕様を推進しているが、欧州でも徐々に採用の機運が高まっている。1社のベンダーに固定化されるのを避けつつ、コストを下げられるのがキャリア側のメリットだ。

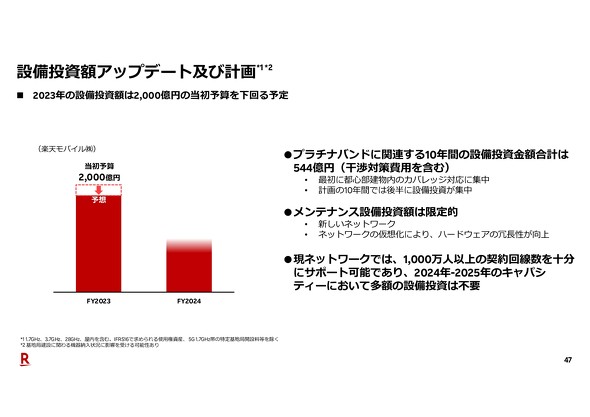

三木谷氏は、「それでコストが30%落ちるというのはすさまじい話」と語る。既存キャリアの設備投資は年間で数千億円規模。その3割を削減できるとなれば、インパクトは大きい。実際、楽天モバイルも「マーケティング費用を除くと月間のオペレーティングコストは170億円ぐらい。ローミング費用を除けば120億から130億円ぐらいで、すさまじく効率がいい」(同)という。

経済安全保障的な意味合いで、日本のベンダーが選択される傾向もあるという。三木谷氏は、「欧州はHuawei依存度が高く、脱却は絶対やらなければいけない。そのときにうちが採択されることはそれなりに出てくる」と語る。

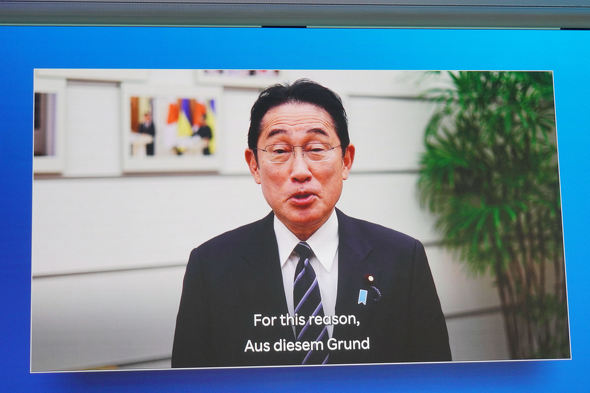

事実、1&1のローンチイベントには、日本の岸田文雄首相がビデオメッセージを寄せ、「私の内閣が進めている戦略的な取り組みの1つとして、Open RANを世界的に普及させていくことを掲げています」と語っている。ドイツ側もデジタル・交通大臣のフォルカー・ヴィッシング氏らが登壇しており、政治、外交的な色合いも濃くなっていることもうかがえた。

関連記事

楽天グループらが支援した1&1、ドイツで携帯キャリアサービスを開始

楽天グループらが支援した1&1、ドイツで携帯キャリアサービスを開始

楽天グループらがサポートした欧州初をうたうOpen RANネットワークが稼働を開始。これに伴い、ドイツの通信事業者である1&1 AGが携帯キャリアサービスを開始した。 楽天モバイル、2024年末までに800万回線突破で黒字化を目指す SPUは「多くの方々にはアップグレードになる」と三木谷氏

楽天モバイル、2024年末までに800万回線突破で黒字化を目指す SPUは「多くの方々にはアップグレードになる」と三木谷氏

楽天モバイルは赤字が続いているが、営業利益は改善している。700MHz帯の獲得や新ローミング契約でネットワークの品質も改善していく。契約者数と売上アップのためには、「楽天グループのエコシステムのベネフィットを最大に活用していく」(三木谷氏)という。 「Open RAN」で火花を散らすドコモと楽天 成り立ちは違うが“共演”もあり得る?

「Open RAN」で火花を散らすドコモと楽天 成り立ちは違うが“共演”もあり得る?

無線アクセスネットワーク(RAN)の機器をオープン化する取り組み「Open RAN」でドコモと楽天が激しい火花を散らしている。楽天シンフォニーを展開する楽天は、海外拠点も拡充している。これを追いかける立場にいるドコモは、O-RANを推進するためのブランド「OREX」を発足させた。 5Gで急激な盛り上がりを見せる「オープンRAN」とは一体何なのか

5Gで急激な盛り上がりを見せる「オープンRAN」とは一体何なのか

ネットワーク仮想化などと同様、5Gで急速に注目が高まっている「オープンRAN」。基地局などの無線アクセスネットワーク(RAN)の仕様をオープンなものにして、異なるベンダーの機器を接続してネットワークを構築できる。中でもドコモが力を入れて取り組んでいるのが「O-RAN ALLIANCE」での活動だ。 楽天モバイルの「プラチナバンド」拡大計画が遅いワケ 背景にある“複雑な事情”

楽天モバイルの「プラチナバンド」拡大計画が遅いワケ 背景にある“複雑な事情”

6月に導入した「Rakuten最強プラン」や各地域でのマーケティング強化、法人契約の拡大などにより、楽天モバイルが好調だ。KDDIとの新ローミング契約や、プラチナバンドである700MHz帯の獲得により、エリアの拡大にもめどが立ち始めている。一方で、同社はコスト削減の必要もあり、700MHz帯のエリア展開はやや消極的にも見える。 三木谷氏、楽天の通信プラットフォーム事業は「2022年には利益が出る」と自信

三木谷氏、楽天の通信プラットフォーム事業は「2022年には利益が出る」と自信

楽天グループが8月5日、Open RANインフラに関わるプロダクトやサービスを集約した事業組織「Rakuten Symphony」を発表。通信事業者や企業とともに、コスト効率の高い通信プラットフォームの提供を目指す。三木谷氏は「楽天モバイル」の事業で仮想化ネットワークのノウハウがたまったことを強調する。 楽天グループが新組織「Rakuten Symphony」を立ち上げ 通信プラットフォーム事業を集約

楽天グループが新組織「Rakuten Symphony」を立ち上げ 通信プラットフォーム事業を集約

楽天グループが、楽天モバイルなどグループ企業に分散している通信プラットフォームに関する事業を統合する組織「Rakuten Symphony(楽天シンフォニー)」を立ち上げた。世界各地で、完全仮想化モバイルネットワークを始めとするOpen RANインフラストラクチャの開発/提供態勢を整える。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)

- 新AEON Pay×WAON POINTを徹底攻略 「ポイント二重取り」や「毎月10日の5%還元」に注目 (2026年02月17日)

- 「dカード GOLD」に見る“Amazonプライム的”な顧客獲得手法 ドコモ経済圏の粘着性を読み解く (2026年02月17日)

- 「ジェミニ」か「ジェミナイ」──Geminiの正しい読み方は? Google Japanが改めて告知 (2026年01月21日)

- 「Suicaのペンギン」卒業騒動にまつわる背景と誤解 JR東日本に聞いた (2025年11月14日)

- ソフトバンクが「RCS」を2026年春に開始 Y!mobileやLINEMOでも利用可能に (2026年02月19日)

- 「Pokemon GO Fest:東京」は楽天モバイルも対策 目玉の「ミュウツー」は古参ファン“胸熱”な登場に? (2026年02月19日)

- ドコモが「いつでもカエドキプログラム」改定 残価免除に最大2.2万円、ドコモで買い替えなら免除 (2026年02月19日)