遊び心を刺激するAir Forceに注目──「N260GTX Lightning」を楽しむ:イマドキのイタモノ(1/3 ページ)

ただ「オリジナル技術で延命させた」モデルじゃない

最初に、MSIの「N260GTX Lightinig」が企画された背景を紹介しておこう。型番からも想像がつくように、N260GTX LightinigはGeForce GTX 260を搭載している。発表から現在までほぼ半年がたち、途中、実装するシェーダ数が増えたり製造プロセスがシュリンクされたりとGPUそのものに大きな変更が加えられたが、名称を変えることなく、ハイエンドラインアップのミドルレンジモデルとして存在しつづけている。

G200コアによる高いパフォーマンスを持ちながら、このところ値段がこなれてきているため、自作PCユーザーの間では広く支持されている。最近ではグラフィックスカードベンダーが独自に設計した基板を投入して、品質の高さを競っている。しかし、N260GTX Lightningは、このような「延命化」ともいえる流れにある競合製品を超える、「オリジナル基板とオリジナルクーラーユニット」以外の付加価値をユーザーに提供するグラフィックスカードとして登場した。

N260GTX Lightiningの付加価値がユーザーをどのように楽しませてくれるのかを、パッケージから紹介していきたい。

高い信頼性、低消費電力、高効率冷却をチェックする

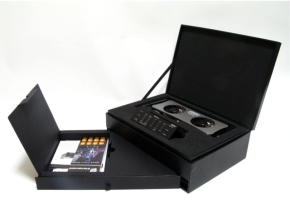

N260GTX Lightningのパッケージは、MSIが出荷しているほかのGeForce GTX 260搭載モデルと比べて2倍の厚みがある。2段構造になっていて、上の段にはグラフィックスカードの本体と外付けチューニングユニット「Air Force」が、下の段には説明書やディスプレイ出力用の変換アダプタ、ケーブル、ドライバCDなどが収納されている。

縦横の長さはそれほど大きくないが、厚さは同社の主力モデルパッケージの2倍ある(写真=左)。中は2段になっていて、上段にカード本体とAir Force、下段にマニュアルやドライバCDなどが収められている(写真=右)

縦横の長さはそれほど大きくないが、厚さは同社の主力モデルパッケージの2倍ある(写真=左)。中は2段になっていて、上段にカード本体とAir Force、下段にマニュアルやドライバCDなどが収められている(写真=右)N260GTX Lightningのカードサイズは通常のGeForce GTX 260とほぼ同じだ。後部に6ピンPCI Express補助電源コネクタを2つ備える点もそのまま。基板上部には2つのSLI用コネクタを持ち、2スロット厚のクーラーユニットを採用するなど、リファレンスデザインのGeForce GTX 260と共通している。ただし、一般的なGeForce GTX 260搭載グラフィックスカードのディスプレイ出力が、デュアルリンクDVI-Iを2基という構成であるのに対して、N260GTX Lightningでは、デュアルリンクDVI-Iが1基、D-Sub15ピンのアナログRGB出力が1基、そしてHDMIが1基という構成になっている。DVI出力対応でマルチディスプレイ環境を構築したいユーザーは、変換アダプタが必要になるので注意しておきたい。

クーラーユニットにはほかのMSI製品でも使用されているオリジナル設計の「Twin Frozr」を採用している。N260GTX LightningのTwin Frozrは2層構造であり、1段目のヒートシンクはメモリや電源回路などGPU周辺の熱を放出する。2段目は5本の極太ヒートパイプ(MSIでは、この8ミリ径ヒートパイプを“SuperPipe”と呼んでいる)で1段目とは切り離されており、搭載する2つのPWMファンによって冷却される。

外観では2つのファンと5本のヒートパイプを組み込んだ「Twin Frozr」が目を引く(写真=左)。最近のハイエンドラインアップでは珍しく、ディスプレイ出力にD-Sub 15ピンのアナログRGB出力を備える(写真=右)

外観では2つのファンと5本のヒートパイプを組み込んだ「Twin Frozr」が目を引く(写真=左)。最近のハイエンドラインアップでは珍しく、ディスプレイ出力にD-Sub 15ピンのアナログRGB出力を備える(写真=右)

2つのPWMファンを搭載して、オーバークロック動作でもGPUを十分に冷却する。リファレンスと比べて静音性能も優れている(写真=左)。1段目はグラフィックスメモリなどGPU以外のコンポーネントを冷却し、ヒートパイプで連結された2段目は2つのファンでGPUを冷却するとともに、1段目にも風が当たるようにデザインされている(写真=右)

2つのPWMファンを搭載して、オーバークロック動作でもGPUを十分に冷却する。リファレンスと比べて静音性能も優れている(写真=左)。1段目はグラフィックスメモリなどGPU以外のコンポーネントを冷却し、ヒートパイプで連結された2段目は2つのファンでGPUを冷却するとともに、1段目にも風が当たるようにデザインされている(写真=右)MSIのラインアップで同じGeForce GTX 260を搭載した「N260GTX T2D896 V2」もMSIのオリジナル基板を採用している。ノーマル仕様の“T2D896 V2”と特別仕様の“Lightning”を比べて、それぞれの“オリジナル基板”の違いをチェックしてみたい。

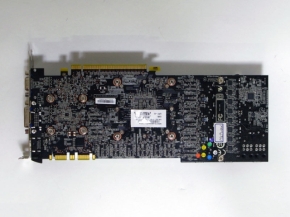

まず、基板の形状で両者に若干の違いがある。裏面を見ると分かりやすいが、N260GTX LightningはSLIコネクタの後方上辺が削減されている。また、実装するチップ抵抗の数も多く、シンプルなN260GTX T2D896 V2に対しN260GTX Lightningは基板にギュッと高密度に配置されている。

基板表面では、メモリチップのレイアウトに加えて、電源回路部分の構成が大きく異なっている。N260GTX Lightningに採用されているメモリチップはSamsung「K4J10324QD-HJ1A」で、1チップあたりの容量は1Gビット(128Mバイト)になる。通常の512Mビットと比べて2倍の容量だ。これを14チップ搭載するのでグラフィックスメモリもトータルで1792Mバイトと定格仕様の2倍の容量を実装することになる。

MSIによれば、電源回路は10フェーズPWM構成で、確かに、フェライトコアの左列、および電源部裏面のHi-C Capを数えると、10個の組み合わせが確認できる(基板全体では11個)。Hi-C Cap(高効率ポリマーコンデンサ)は同社の上位マザーボードなどでも用いられており、高い信頼性と高性能を実現する。

N260GTX Lightning(写真=左)とN260GTX T2D896 V2(写真=右)。N260GTX T2D896 V2もオリジナル基板とオリジナルのクーラーユニットを採用したオーバークロックモデルだ。メモリ容量は通常仕様の896Mバイトで、メモリチップのレイアウトや電源回路部分のデザインが2製品で大きく異なる。また、用いられるコンポーネントも、N260GTX LightningはMSIのハイエンドマザーボードと同種のものが採用されている

N260GTX Lightning(写真=左)とN260GTX T2D896 V2(写真=右)。N260GTX T2D896 V2もオリジナル基板とオリジナルのクーラーユニットを採用したオーバークロックモデルだ。メモリ容量は通常仕様の896Mバイトで、メモリチップのレイアウトや電源回路部分のデザインが2製品で大きく異なる。また、用いられるコンポーネントも、N260GTX LightningはMSIのハイエンドマザーボードと同種のものが採用されている

基板裏面を比較する。N260GTX Lightning(写真=左)とN260GTX T2D896 V2(写真=右)。基板の形状がわずかに異なるほか、N260GTX Lightningでは数多くのチップ抵抗が使われている

基板裏面を比較する。N260GTX Lightning(写真=左)とN260GTX T2D896 V2(写真=右)。基板の形状がわずかに異なるほか、N260GTX Lightningでは数多くのチップ抵抗が使われている

フェライトコアの手前に7個並んだHi-C Cap。この電源部の裏にも3個のHi-C Capが搭載されている(写真=左)。メモリチップは容量1GビットのSAMSUNG「K4J10324QD-HJ1A」を採用する(写真=右)。これを14チップ実装することでトータルでは1792Mバイトという通常仕様の倍になるグラフィックスメモリが用意された(写真=右)

フェライトコアの手前に7個並んだHi-C Cap。この電源部の裏にも3個のHi-C Capが搭載されている(写真=左)。メモリチップは容量1GビットのSAMSUNG「K4J10324QD-HJ1A」を採用する(写真=右)。これを14チップ実装することでトータルでは1792Mバイトという通常仕様の倍になるグラフィックスメモリが用意された(写真=右)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)