みなとみらいの新「大和研究所」でThinkPadの“拷問”を眺める:ゴエモン風呂もある

“質実剛健”という言葉がふさわしい「ThinkPad」シリーズの高い信頼性は、IBMの時代から大和研究所が築いてきたものだ。Lenovoの研究開発拠点は、北京、ノースカロライナ、そして日本にあるが、このうち最後の大和事業所(神奈川県大和市)は、2011年1月4日に、横浜のみなとみらいセンタービルに移転している。

ただし、新しい研究施設の名は“みなとみらい研究所”ではない。Lenovoのマーケティングでトップの任につくキャサリン・ラグース氏が、同社の高い成長率の要因として「テクノロジーとイノベーションへの投資」を挙げ、「YAMATOラボこそがその証だ」と語るように、ThinkPad開発において大和ブランドは内外に広く認知されており、近代的なみなとみらい21地区にあっても「大和研究所」の名前は引き継がれた。レノボ・ジャパンが実施した新「大和研究所」見学ツアーの模様をリポートしよう。

レノボ・ジャパンは現在、みなとみらいセンタービルの最上階21階にオフィスを構え、20階を実験室とし、オフィスフロアから離れた2階に研究開発の試験設備を置いている(試験設備の中には騒音や振動などが発生するものもあるため)。研究設備は、同社の製品の「堅牢性」「耐久性」「信頼性」「性能優位性」を支える4つの柱で構成されており、それぞれ8つのエリアに分けられている(なお、今回披露されたのは試験設備の一部に過ぎず、このほかにもさまざまなテストが日々行われている)。

まず初めに通されたのは「振動衝撃試験設計ラボ」だ。ここでは繰り返しの衝撃や振動などへの耐性に対する試験が行われる。例えば、Bump Testと呼ばれるテストでは、ThinkPadをカバンに入れた状態でテーブルや床に勢いよく置いた状況を想定し、いわばThinkPadに“往復ビンタ”をするような衝撃を数100回も与えていく。これによりHDDの軸がずれたり、ディスプレイの配線が切れるなどの症状が出ないかを確かめるのだ。“揺れ”の具体的な数値は非公開とのことだが、3ケタを超えるGがかかっているというから、ノートPCにとってはかなりの負荷だろう。

また、リュックサックにThinkPadやほかの荷物を入れて持ち運ぶ状況を想定して行われるWeighted Vibration Testでは、ThinkPadが載せられた台座とは別に、ThinkPadにおもりが載せられ、2つの振動が同時に(しかもランダムに)起きる仕組みになっている。堅牢性が十分でなければ基板にハンダクラックが発生し、実際にこのテストで10分程度で壊れるものは1年近く経ってから問題が顕在化することもある(ちなみに現在では数時間テストを繰り返しても大丈夫だという)。

「耐久試験設計1ラボ」では、自由落下、角落下などの耐久性のほか、米軍のMIL規格に含まれるほこり(ダストとサンド)への耐性もテストされている(通称“ゴエモン”。五右衛門風呂に似ているかららしい)。後者の機械は自社開発で、現在は正式な試験項目ではないというが、研究室内にこのような設備までそろえているのはさすが大和研究所といったところだ。落下試験も通常は4面のところ、8つの角に対してそれぞれ行っていたり、PCを起動した状態で、かつHDDのヘッドが退避する間を与えずに落下(片持ち落下)を行っていたりと、見ていてかなり“痛々しい”テストが繰り返されていた。

防塵試験を行う「ゴエモン」。自社で開発、製造したという。テストに使う砂は消耗品で“意外と高価”なのだとか(写真=左)。落下に対するさまざまな耐衝撃性がテストされているほか(写真=中央)。、液晶ディスプレイに圧をかけて内部に亀裂が発生しないかなども検証されている。「X1」のディスプレイがかなり歪んでいるのが分かる(写真=右)

防塵試験を行う「ゴエモン」。自社で開発、製造したという。テストに使う砂は消耗品で“意外と高価”なのだとか(写真=左)。落下に対するさまざまな耐衝撃性がテストされているほか(写真=中央)。、液晶ディスプレイに圧をかけて内部に亀裂が発生しないかなども検証されている。「X1」のディスプレイがかなり歪んでいるのが分かる(写真=右)一方、耐衝撃・振動といった堅牢性だけでなく、静音性や無線LANの性能といった使い勝手にかかわる部分の検証も行われている。

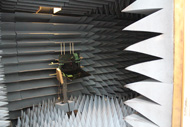

「音響試験設計ラボ」の主要施設は、壁一面に吸音のくさびを設け、床面に防振材を敷いた無響室で、60センチの厚さを持つ入り口のドアを閉めると、静かすぎて耳が痛くなるほど。室内の暗騒音(環境騒音)は10dB以下で、非常に遮音性が高く、部屋のすぐ外で車が疾走(80dBくらいの騒音)していても聞こえないという。ここでPCから25センチ、床から120センチの距離にマイクを設置し、ファンノイズなどが測定されている。なお、室温を23度に維持するため、サイレンサー付きのエアコンを通したダクトがあり、何かの事故で出られなくなったときのために“閉じ込められスイッチ”も完備していているのがユニークだ。

静音性を試験する音響試験設計ラボ。多くの試験設備はそのまま移転したが、無響室はみなとみらいセンタービルのスペースの関係から新たに新設された。床面積は旧大和事業所時代の3分の1ほどに縮小されている。ちなみに、外の音が聞こえないだけでなく、中の音も漏れ出ないため、緊急事態に外へ連絡するための「閉じ込められスイッチ」がある。ネーミングセンスが……

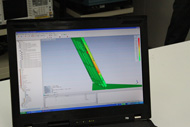

静音性を試験する音響試験設計ラボ。多くの試験設備はそのまま移転したが、無響室はみなとみらいセンタービルのスペースの関係から新たに新設された。床面積は旧大和事業所時代の3分の1ほどに縮小されている。ちなみに、外の音が聞こえないだけでなく、中の音も漏れ出ないため、緊急事態に外へ連絡するための「閉じ込められスイッチ」がある。ネーミングセンスが……「無線性能試験設計ラボ」では、ノートPCには欠かせない無線の性能や、アンテナデザインなどが研究・開発されている。アンテナ性能を測定する電波暗室は、電波の反射を防ぐ電波吸収体のカベで囲まれ、ThinkPadをさまざまな角度に傾けて、きちんと電波を受信できるかがテストされる。

ちなみに、アンテナの最適な形状はボディの大きさで決まってくるが、製品化に間に合わせるためにはコンセプト段階からシミュレータによって形を出していく必要がある。実際にアンテナ性能が最適化されるのはそれからだ。また、アンテナの性能が高いほどPC内のちょっとしたノイズに影響を受けやすくなるため、開発段階でそれらの検証も行われている。実際に、開発段階で某LCDメーカーのディスプレイを搭載したときだけ無線LAN性能が落ちるという問題が発覚し、これをフィードバックしたこともあるという。

無線性能を検証する無線性能試験設計ラボ。電波吸収体を一面にはったカベが何やら怖ろしげ。アンテナ形状は開発段階のシミュレーションによってある程度は設計される。ファインチューニングが行われるのは、実際にボディの大きさが固まってきた段階になる

無線性能を検証する無線性能試験設計ラボ。電波吸収体を一面にはったカベが何やら怖ろしげ。アンテナ形状は開発段階のシミュレーションによってある程度は設計される。ファインチューニングが行われるのは、実際にボディの大きさが固まってきた段階になる上の無線性能試験とは異なり、携帯電話による干渉や、故障の原因になる静電気の帯電・放電に対する耐性もテストされている。それが「EMC試験設計ラボ」だ。特に静電気については、人がThinkPadを持ち歩くだけで帯電していくため、間接放電、直接放電、帯電したUSBデバイスを差し込んだときの影響など、さまざまな試験がなされている。電圧の数字は公開していないが、8000ボルトを超えるテストもあり、非常に大きなゴム手袋をつけて作業にあたっていた。

携帯電話などが受信したときに発生する電磁波の影響を調べるEMC試験設計ラボ。ノートPCと携帯電話は、多くの場合近くに置かれており、これらの干渉は問題になりやすいという(写真=左)。専用器具でUSBデバイスを帯電させ、ThinkPadに差し込んだり、逆にThinkPadを直接帯電させて、ほかのデバイスへの影響を調べる試験も実施している。巨大なゴム手袋がかっこいい(写真=中央/右)

携帯電話などが受信したときに発生する電磁波の影響を調べるEMC試験設計ラボ。ノートPCと携帯電話は、多くの場合近くに置かれており、これらの干渉は問題になりやすいという(写真=左)。専用器具でUSBデバイスを帯電させ、ThinkPadに差し込んだり、逆にThinkPadを直接帯電させて、ほかのデバイスへの影響を調べる試験も実施している。巨大なゴム手袋がかっこいい(写真=中央/右)「耐久試験2設計ラボ」では、液晶ディスプレイの開閉試験や、ThinkPadにひじをついたときを想定した負荷試験が実施されている。機械によってひたすら(4日間)液晶ディスプレイの開閉を行い、ヒンジの強度を確かめたり、500円玉大の器具がThinkPadの天板を叩く様子が見られる。続く「信頼性試験設計ラボ」では、温度や湿度よる影響など、環境の変化に対する信頼性が検証されている。例えば代表的な輸送では、飛行機が0度前後、船舶の貨物コンテナが50〜60度になるといわれており、こういった環境でもきちんと動作することが求められる。また、急激に温度を変えていく熱衝撃試験など、MIL規格のテストも行われていた。

一方、ThinkPadから発せられる電磁波がほかのデバイスに与える影響も検証されている。「電磁波試験設計ラボ」では、電波を遮断する部屋の中で、ターンテーブル上の机にThinkPadを設置し、そこから発生する微量の電磁波を、部屋の外にある測定器によってモニタリングしていた。

厳しい試験を耐えるThinkPadなら人が上に乗っても問題ない(写真=左)。温度や湿度に対する耐久性もテストされている(写真=中央)。一方、ThinkPadがほかのデバイスに“迷惑”をかけないかも入念にチェックされる(写真=右)

厳しい試験を耐えるThinkPadなら人が上に乗っても問題ない(写真=左)。温度や湿度に対する耐久性もテストされている(写真=中央)。一方、ThinkPadがほかのデバイスに“迷惑”をかけないかも入念にチェックされる(写真=右)以上のように、ThinkPadは製品設計の段階でさまざまな厳しい試験を重ね、その堅牢性と信頼性を保証している。軍用のMIL規格に適合する防塵試験や、8面角落下試験を自社の施設で実施しているのもユニークな点だ。さらに他社製品を用いたテストも行っており、仮に劣っている部分があれば仕様変更をすることさえあるという。レノボ・ジャパン品質開発・製品保証・テスト技術課長の小林康浩氏は「他社の実力は分かっている。(ThinkPadの堅牢性・信頼性については)全部が誇れる部分だ」と胸を張り、現在も変わらない大和研究所の存在感をアピールしていた。

関連記事

見た目で評価してはいけない:ThinkPad X1は“パワフルなイケメン”なのか

見た目で評価してはいけない:ThinkPad X1は“パワフルなイケメン”なのか

見た目重視で光沢パネルとアイソレーション6列配列キーボードを採用した一方で、高クロック動作のCPUを搭載したという“X1”の「本当の姿」を確かめてみた。 レノボ大和研究所ツアー:ThinkPadの“拷問部屋”を体験してきました

レノボ大和研究所ツアー:ThinkPadの“拷問部屋”を体験してきました

IBM時代からThinkPadを生み出しきた大和事業所には、設計・開発を行う研究棟以外にも、“トーチャーテスト”という何やら恐ろしげな試験のための施設や、歴代ThinkPadを飾った展示スペースがある。覗いてきました。 ThinkPadの未来をうらなう最初の一歩――「ThinkPad X1」発表会

ThinkPadの未来をうらなう最初の一歩――「ThinkPad X1」発表会

デザインを重視し、ThinkPad史上で最も薄いボディを実現した「ThinkPad X1」は、“これからのThinkPad”が目指す未来を指し示している。 “X1”が導く「ThinkPadの先にあるもの」

“X1”が導く「ThinkPadの先にあるもの」

ThinkPad史上最薄を重要なコンセプトとした、“X1”が登場した。X1と名づけた意図はどこにあるのか。大和研究所幹部が、X1の先にあるThinkPadの姿を語った。 史上最薄のボディで新しい方向性を──「ThinkPad X1」

史上最薄のボディで新しい方向性を──「ThinkPad X1」

レノボ・ジャパンは、5月17日に「ThinkPad X1」シリーズを発表した。最薄部で16.5ミリというThinkPadで最も薄いボディと“Sandy Bridge”による高性能を両立させた。 求められたのは薄くて軽い“T”──開発者が語るThinkPad T400sの「メリハリ」

求められたのは薄くて軽い“T”──開発者が語るThinkPad T400sの「メリハリ」

ThinkPad T400sを「大画面を搭載した薄くて軽い“X”400」と考えるユーザーは多いかもしれない。しかし、開発で重視されたのは「Tであること」だったという。 レノボ、「ThinkPad X300」の技術説明会を開催

レノボ、「ThinkPad X300」の技術説明会を開催

「ThinkPad X300 電気設計について」と題して、レノボ・ジャパンが大和研の技術者によるプレス向け技術セミナーを開催した。 ThinkPad X300に込められた“大和”魂

ThinkPad X300に込められた“大和”魂

IBMからレノボに変わって多くのThinkPadが登場した。「何も変わらない」とレノボはいうが「何かが違う」と思うユーザーも少なからずいた。そんなユーザーを熱くさせる新生ThinkPadが出現したのだ。 大和研が誇る「ThinkPad X300」を速攻で分解した

大和研が誇る「ThinkPad X300」を速攻で分解した

レノボが威信をかけて投入した薄型軽量モバイルノートPC「ThinkPad X300」は、中身もスゴイのか。試作機を分解し、ボディ内部を探ってみた。 薄く、軽く、そして頑丈なモバイルノート――写真で解説する「ThinkPad X300」

薄く、軽く、そして頑丈なモバイルノート――写真で解説する「ThinkPad X300」

13.3インチワイド液晶と光学ドライブを搭載し、厚さ18.6〜23.4ミリ、重量約1.42キロを実現した「ThinkPad X300」。そのボディをじっくりチェックした。 大和の技術を結集した“究極のThinkPad”――「ThinkPad X300」発表会

大和の技術を結集した“究極のThinkPad”――「ThinkPad X300」発表会

13.3インチワイドで最軽量、最薄のモバイルノート「ThinkPad X300」は、ThinkPadの哲学を守る「ThinkPadらしいThinkPad」でありながら、Xシリーズの携帯性とTシリーズの機能を両立した。 ThinkPad に隠された“フクロウの羽根”の秘密

ThinkPad に隠された“フクロウの羽根”の秘密

ThinkPadの冷却システムは、アイスクリームサーバやフクロウの羽根をヒントに作られている、と聞いたらあなたは驚くだろうか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)