“6nmプロセス化”だけではない! AMDがモバイル向け「Ryzen 6000シリーズ」の進化を力説(1/3 ページ)

既報の通り、AMDは1月4日、新型のAPU(GPU統合型CPU)「Ryzen 6000 Series Mobile Processor(モバイル向けRyzen 6000シリーズ)」を発表した。搭載製品は2月から順次発売される予定だ。

搭載製品の本格展開を前に、AMDはモバイル向けRyzen 6000シリーズの説明会を2回に渡って開催した。この記事では、説明会の内容をもとに同プロセッサの概要を解説する。

【訂正:11時10分】初出時、CCXのL3キャッシュ容量の単位を誤っていました。おわびして訂正いたします

モバイル向けRyzen 6000シリーズはどんなプロセッサ?

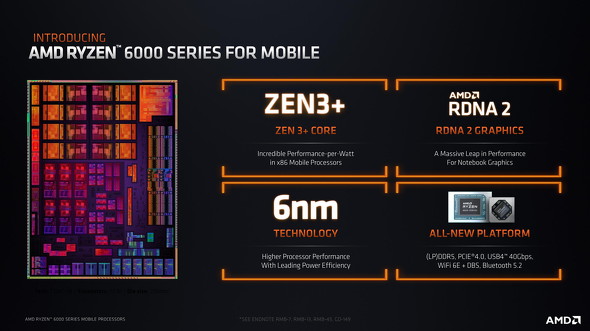

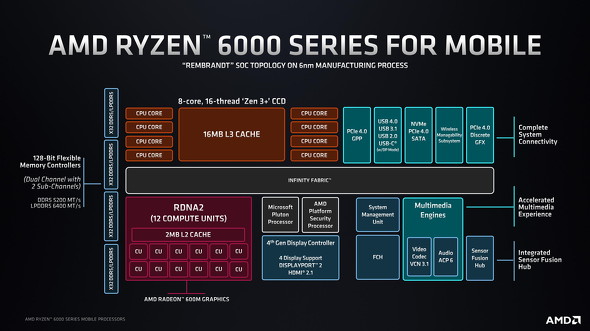

モバイル向けRyzen 6000シリーズは、6nmプロセスの「Zen 3+アーキテクチャ」のCPUコアと、同じく6nmプロセス化された「RDNA 2アーキテクチャ」のGPUコアを統合したAPUである。

そう聞くと「今まで7nmプロセスで作っていた各種コアを6nmプロセスにしただけなのかな?」と思ってしまいそうだが、プロセスの微細化以外にも幾つかの改良を施しているという。

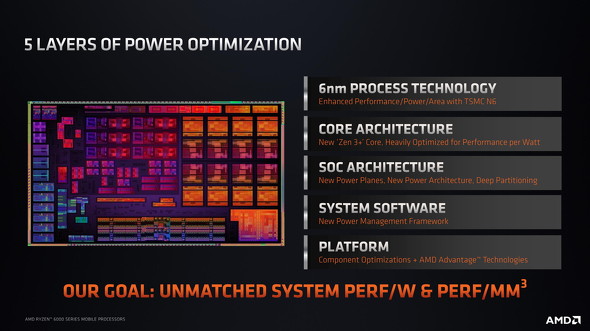

6nmプロセスの採用を含む「5層の改良」を実施

モバイル向けRyzen 6000シリーズの設計に当たって、AMDは消費電力当たりの処理パフォーマンスとプロセッサの面積当たりの処理パフォーマンスの2点を強く意識したようだ。高い処理パフォーマンスを実現するために、AMDは「プロセス」「コアアーキテクチャ(マイクロアーキテクチャ)」「SoC」「ソフトウェア」「プラットフォーム」の5層に渡って消費電力の最適化を施したという。

1層目の「プロセス」は、先述の通り6nmプロセスを採用したことを指している。先代と比べてわずか1nmの微細化ではあるが、それだけでも消費電力の改善にそれなりの効果を持つようだ。

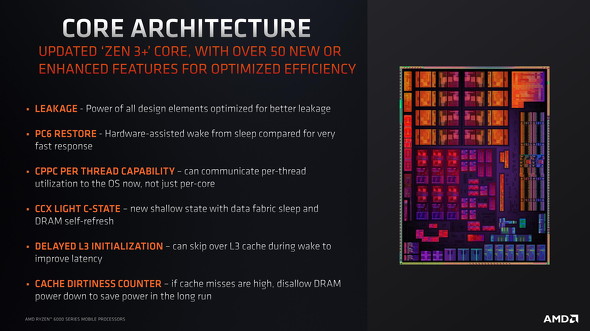

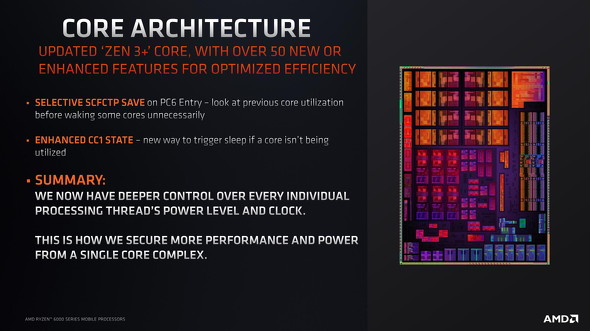

50超の機能追加/改良を施した「Zen 3+アーキテクチャ」

2層目の「コアアーキテクチャ」は、Zen 3+アーキテクチャのことを指している。その名の通り、Zen 3+アーキテクチャはZen 3アーキテクチャをベースに6nmプロセス化した……だけではないという。

CCX(※1)の構造はZen 3アーキテクチャと同様で、最大8基のCPUコアで16MBのL3キャッシュを共有している。その上で、CPPC2(※2)の制御をスレッド単位で行えるようにするなどCCXに対して50を超える新機能の搭載や機能改良を施すことで消費電力の抑制とパフォーマンスの改善の両方を実現したという。

(※1)Core Complex:CPUコアとCPUキャッシュを統合したモジュール

(※2)OSが備えるスケジューラーの1つで、CPUコアに処理を割り振る役割を持っている

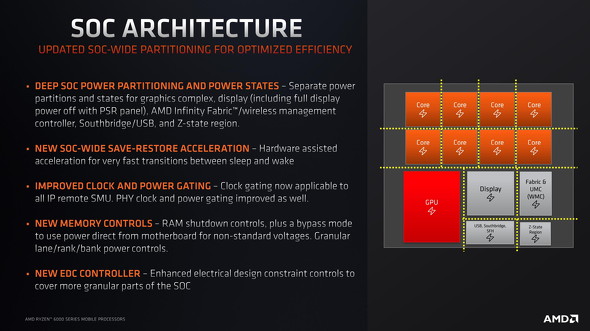

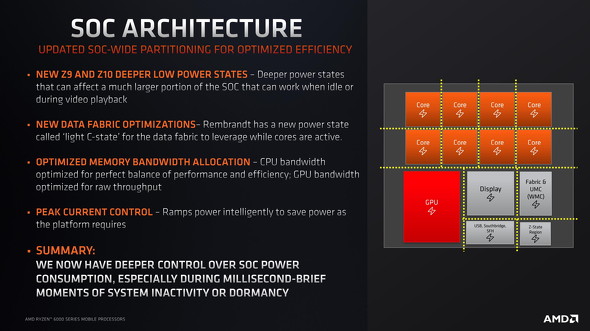

APUの各要素で細かい電力制御を可能に

3層目の「SoC」は、APU(SoC)全体に渡る電力管理体制の最適化を指している。

モバイル向けRyzen 6000シリーズでは、APUの電力管理をCPUコア(1基単位)、GPUコア、ディスプレイコントローラー、Infinity Bridge/ワイヤレス管理コントローラー、USB/サウスブリッジコントローラー……といった機能別に細かく分けて行うようになっている。これにより、各機能の非アクティブ時における消費電力をより抑制できるという。

ソフトウェアウェアレベルでも改善を実施

4層目の「ソフトウェア」は、デバイスドライバとファームウェア(UEFI)の改善を指す。

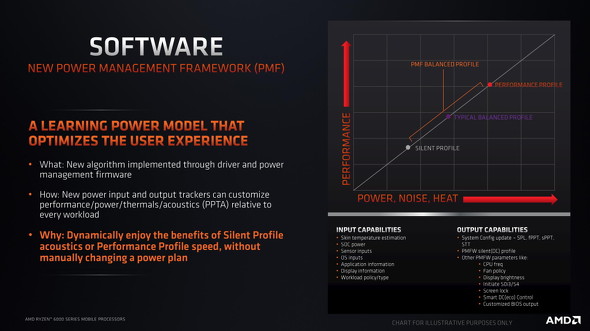

具体的には「電源管理フレームワーク(PMF)」を一新し、電源設定で「Balanced(バランス)」プロファイルを適用している場合でも、システムが処理している作業の内容に応じて動的に「Silent(静音性重視)」や「Performance(処理性能重視)」に切り替えるようになった。

「静かな場所で使うから」「処理性能が求められるから」といったように、シーンに応じて手動で電源設定を切り替える必要がなくなることが大きなメリットだという。

PMFを一新し、電源設定で「Balanced」を選択すると動的にパフォーマンス設定を切り替えるようになった。切り替えに当たっては、システムにおける「入力」と「出力」の両方における処理状況を考慮するようだ(グラフはイメージ)

PMFを一新し、電源設定で「Balanced」を選択すると動的にパフォーマンス設定を切り替えるようになった。切り替えに当たっては、システムにおける「入力」と「出力」の両方における処理状況を考慮するようだ(グラフはイメージ)プラットフォーム全体での電力効率アップ

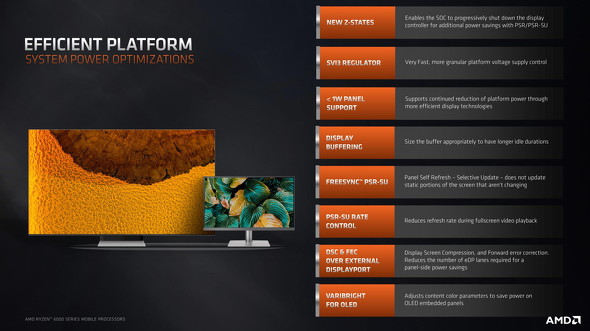

5層目の「プラットフォーム」は、APU以外のデバイスと協調することによるシステム全体の省電力化のことを指している。

デバイスと連携することによる省電力化の主な内容は以下の通りで、多くは内蔵ディスプレイに関連するものとなっている。

- 消費電力が1W未満のディスプレイパネルのサポート

- 「FreeSync PSR-SU」のサポート

- 画面表示のうち、動き(変化)のない部分の更新を行わないことで消費電力を抑制

- 「PSR-SU Rate Control」のサポート

- 全画面表示している動画のフレームレートを抑制することで消費電力も抑制

- eDPにおけるDSC(映像ストリーム圧縮)とFEC(前方誤り訂正)への対応

- eDP(内蔵ディスプレイ用DisplayPort)において映像伝送レーンを削減することで消費電力を削減

- 内蔵有機ELディスプレイにおける「Vari-Bright」のサポート

- 表示内容のカラーパラメーターを調整することで、一定の輝度を保ちつつ消費電力を抑制

関連記事

AMDがモバイル向け「Ryzen 6000シリーズ」APUを発表 外部GPUなしでRTを実現

AMDがモバイル向け「Ryzen 6000シリーズ」APUを発表 外部GPUなしでRTを実現

AMDが、モバイル向けの新型APUを発表した。CPU部分は6nmプロセス化された「Zen 3+アーキテクチャ」、GPU部分は「RDNA 2アーキテクチャ」とすることとでパフォーマンス向上を図った他、各種バス/ポートの近代化も行っている。【更新】 Zen 3アーキテクチャは効果てきめん? AMDがモバイル向け「Ryzen 5000」シリーズを解説

Zen 3アーキテクチャは効果てきめん? AMDがモバイル向け「Ryzen 5000」シリーズを解説

AMDがCES 2021に合わせて発表したモバイル向けのRyzen 5000プロセッサ。その特徴と実力はいかなるものなのだろうか。同社が報道関係者に説明した。 「第12世代Coreプロセッサ(Alder Lake)」にモバイル向け製品登場 デスクトップ向け追加ラインアップも

「第12世代Coreプロセッサ(Alder Lake)」にモバイル向け製品登場 デスクトップ向け追加ラインアップも

Intelの第12世代Coreプロセッサに、モバイル向け製品が登場する。ハイエンド向けの「Hプロセッサ」、省電力重視の「Uプロセッサ」の中間として「Pプロセッサ」が新設されたことが特徴だ。その他、アンロック非対応のデスクトップ向け製品も順次発売される。 より薄く、より軽いノートPCにもGPUを――AMDが「Radeon RX 6000Sシリーズ」を発表 Radeon RX 6000/6000Mシリーズにも新製品

より薄く、より軽いノートPCにもGPUを――AMDが「Radeon RX 6000Sシリーズ」を発表 Radeon RX 6000/6000Mシリーズにも新製品

より薄く、より軽いノートPCにもGPUを載せるべく、AMDがRadeon RX 6000Mシリーズをベースに改良した新GPUを発表した。合わせて、既存のRadeon RX 6000シリーズやRadeon RX 6000Mシリーズにも新製品が登場する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- 3万円超でも納得の完成度 VIA対応の薄型メカニカルキーボード「AirOne Pro」を試す キータッチと携帯性を妥協したくない人向け (2026年03月12日)

- 新品は絶滅、中古は高騰──「令和にMDを聞きたい」と願った筆者が、理想の再生環境を整えるまでの一部始終 (2026年03月13日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- M5 Max搭載「14インチMacBook Pro」がワークステーションを過去にする 80万円超の“最強”モバイル AI PCを試す (2026年03月13日)

- エンスージアスト向けCPU「Core Ultra 200S Plus」登場 Eコア増量+メモリアクセス高速化+バイナリ最適化でパフォーマンス向上 (2026年03月11日)

- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)