x64アプリはしっかり動く? 使い心地は? Microsoftの「Windows開発キット 2023」を試してみよう!(後編)(1/3 ページ)

ArmアーキテクチャのCPUでWindows 11はどのようなものなのか――どうしても気になる筆者は、日本マイクロソフトの「Windows 開発キット 2023」を購入した。

米Adobeの「Adobe Creative Cloud」の一部のように、Arm CPUでネイティブ動作する64bitアプリケーション(Arm64アプリ)は少しずつ登場している。しかし、現状ではWindowsアプリの多くは、IntelアーキテクチャCPU向けの32bitアプリ(x86アプリ)あるいは64bitアプリ(x64アプリ)である。Arm CPU向けのアプリにしか対応していないとなると、たちまち「アプリ不足」に陥ってしまう。

幸い、Armアーキテクチャ向けのWindows 11は、x86アプリとx64アプリを実行するエミュレーターを内包している。理論上は多くのWindowsアプリを動かせる……のだが、x86/x64アプリが「動く」ということは、「快適に使える」ことを意味するとは限らない。エミュレーションにはオーバーヘッド(付加処理)が欠かせないからだ。

そこで今回は、Windows開発キット 2023を使い、Windows 11から正式サポートされたエミュレーションによるx64アプリの動作を検証する。果たして、どこまで実用的なのだろうか……?

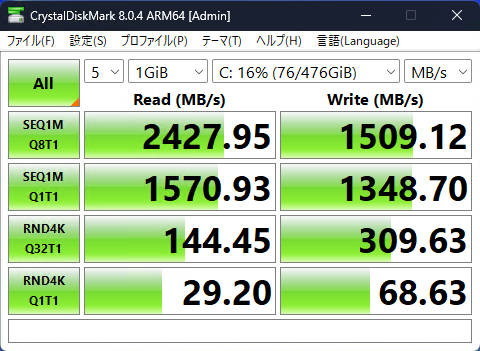

ストレージのパフォーマンスはどう?

x64アプリの検証を始める前に、先にストレージのパフォーマンスをチェックしてみよう。

Windows 開発キット 2023には「512GBのNVMe SSD」が搭載されている。メーカーや詳細なスペックは記載されていないが、筆者の個体にはキオクシア製の「KBG40ZNS512G」が搭載されていた。

このSSDはPCI Express 3.0接続のNVMe SSD「KIOXIA BG4シリーズ」のM.2 Type 2230モジュール版の512GBモデルで、公称ではシーケンシャル(連続)読み出しが毎秒2200MB、シーケンシャル書き込みが1400MBというスペックを有する。

ストレージのアクセス速度を計測する定番ベンチマークアプリ「CrystalDisk Mark 8.0.4」は、x86、x64に加えてArm64でもネイティブに動作するようになっている。エミュレーションによるオーバーヘッドを考える必要がないという点は非常にありがたい。

ということで標準設定のまま、Arm64版アプリで速度を計測してみた。シーケンシャル(SEQ1M Q8T1)とランダム(RND4KQ32T1)のアクセス速度は以下通りだった。

- シーケンシャル

- 読み出し:毎秒2427.95MB

- 書き込み:毎秒1509.12MB

- ランダム

- 読み出し:毎秒144.45MB

- 書き込み:毎秒309.63MB

ほぼ公称スペック通りのパフォーマンスを発揮できている。PCI Express 3.0接続のハイエンドSSDと比べると若干遅いと感じるかもしれないが、普段使いやアプリ開発用途であれば十分な速度を確保できているといえる。

関連記事

「Arm版Windows 11」を試してみたい! ならMicrosoftの「Windows開発キット 2023」はどう?(前編)

「Arm版Windows 11」を試してみたい! ならMicrosoftの「Windows開発キット 2023」はどう?(前編)

Microsoftが10月24日(米国太平洋時間)にリリースした「Windows 開発キット 2023」は、Armアーキテクチャ向けのWindows 11に対応するPCとしては比較的手頃な価格である。Windowsにおける「非x86CPU」の対応を振り返りつつ、この開発キットがどのようなものなのかチェックしていこう。 Microsoftが「Windows 開発キット 2023(Project Volterra)」の販売を開始 日本では税込み9万9880円で発売もすぐに品切れ

Microsoftが「Windows 開発キット 2023(Project Volterra)」の販売を開始 日本では税込み9万9880円で発売もすぐに品切れ

Microsoftが5月に発売を予告していたArmベースの開発者用PC「Project Volterra」が、ついに「Windows Dev Kit (開発キット)2023」として発売された。日本でも取り扱いがあるのだが、発売からほどなくして「在庫切れ」状態となってしまった。 Armアプリの開発を促進――米Microsoftが開発者向け小型PC「Project Volterra」を発表 2022年内に発売予定

Armアプリの開発を促進――米Microsoftが開発者向け小型PC「Project Volterra」を発表 2022年内に発売予定

Arm版Windows向けのアプリ開発を促進すべく、MicrosoftがSnapdragon搭載の小型デスクトップPCの開発を表明した。詳細は後日発表のようだが、2022年内の発売を予定しているという。 Apple M1/M2対抗の「Oryon」はWindows on Armの流れを変えるか

Apple M1/M2対抗の「Oryon」はWindows on Armの流れを変えるか

Qualcommがハワイで「Snapdragon Summit 2022」を開催し、新たなArmプロセッサ「Oryon」について予告を行った。ArmによるQualcommの提訴も含めて考えてみた。 Snapdragon 8cx Gen 3搭載 Lenovoがミリ波5G対応モバイルPC「ThinkPad X13s」を発表

Snapdragon 8cx Gen 3搭載 Lenovoがミリ波5G対応モバイルPC「ThinkPad X13s」を発表

Lenovoが、QualcommのPC向けSoC「Snapdragon 8cx Gen 3」を搭載するモバイルノートPCを発売する。5G通信モジュールを搭載する構成では、ミリ波(mmWave)での通信に対応するオプションも用意されるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- モニター台とドッキングステーションが合体した「Anker USB-C ハブ 10-in-1 Monitor Stand」が28%オフの1万7990円で販売中 (2026年02月20日)

- 上下2画面で作業効率を大幅に高める「InnoView デュアル モバイルモニター」が36%オフの2万8212円に (2026年02月20日)

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 内蔵タッチパッドが変形する「EWiN 折りたたみワイヤレスキーボード」が24%オフの5319円で販売中 (2026年02月20日)

- 16GB版と8GB版のすみ分けが進むRTX 5060 Ti――HDD「完売」報道の影響は? 今週末のアキバパーツ事情 (2026年02月21日)

- 音楽生成モデル「Lyria 3」をGeminiアプリに統合 日本語の歌詞にも対応/「ChatGPT」に新たなセキュリティ機能「Lockdown Mode」を導入 (2026年02月22日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)

- 微細な造形を圧倒的な解像度で実現する3Dプリンタ「ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K」が20%オフの7万2798円に (2026年02月20日)

- ルンバが日本のために本気を出した! 「Roomba Mini」が示す“小が大を兼ねる”新基準とは (2026年02月21日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)