「IdeaPad S10e」から15年――レノボ・ジャパンのコンシューマーPCの歩みを振り返る(1/3 ページ)

レノボ・ジャパンは2月7日、のコンシューマー向けPCの15年間を振り返る報道関係者向けのイベントを開催した。

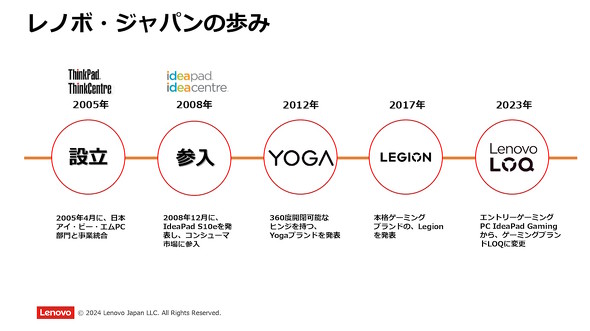

2005年5月、同社は日本アイ・ビー・エム(日本IBM)からPC事業を継承する形で発足した。当初は日本IBMから継承した「ThinkPad」「ThinkCentre」といったビジネス向けPCを展開していたが、2008年からコンシューマー向けPCに本格参入した。

そして現在は、メインストリームの「Idea(アイデア)」、プレミアムラインの「Yoga(ヨガ)」、ゲーミング用途に最適化された「Legion(レギオン)」「LOQ(ロック)」の4ブランドを展開している。

この15年間、どのようなPCが登場したのだろうか。特に注目すべきモデルを振り返ってみよう。

コンシューマー向けPCの振り返りを担当した、レノボ・ジャパンの櫛田弘之氏(コンシューマ製品事業部 部長)。手にしているのはCES 2024でグローバル発表された「Legion 7i Gen 9(16型)」と思われ、日本への投入を検討しているという

コンシューマー向けPCの振り返りを担当した、レノボ・ジャパンの櫛田弘之氏(コンシューマ製品事業部 部長)。手にしているのはCES 2024でグローバル発表された「Legion 7i Gen 9(16型)」と思われ、日本への投入を検討しているという全ては「ネットブック」から始まった

先述の通り、レノボ・ジャパンは当初、Thinkブランドのビジネス向けPCを展開していた。米IBMと中国Lenovoとの契約に基づき、Thinkブランドの製品には原則としてIBMロゴが付いていたが、2008年の新製品からはIBMロゴを外して販売するようになった。

レノボ移管後も、Thinkブランドの製品には原則としてIBMロゴが付いていた。しかし、日本では2008年2月に発売された「ThinkPad R61」のCore 2 Duo T8100モデル(画像)以降はIBMロゴを省くようになった(IBM時代にない新ブランドとして投入されたデスクトップワークステーション「ThinkStation」は当初からIBMロゴ抜き)

レノボ移管後も、Thinkブランドの製品には原則としてIBMロゴが付いていた。しかし、日本では2008年2月に発売された「ThinkPad R61」のCore 2 Duo T8100モデル(画像)以降はIBMロゴを省くようになった(IBM時代にない新ブランドとして投入されたデスクトップワークステーション「ThinkStation」は当初からIBMロゴ抜き)これと並行して、同社ではコンシューマー向けPCへの本格参入を模索していた。

Lenovo(レノボ)ブランドを冠する(IBMブランドを付与しない)PC自体は、2006年に登場した「Lenovo 3000シリーズ」がよく知られている。しかし、Lenovo 3000シリーズは小規模ビジネス(SOHO)向けモデルであり(今でいうと「ThinkBook」や「ThinkPad Eシリーズ」「ThinkCentre neoシリーズ」が担う部分)、コンシューマー向けではなかった。

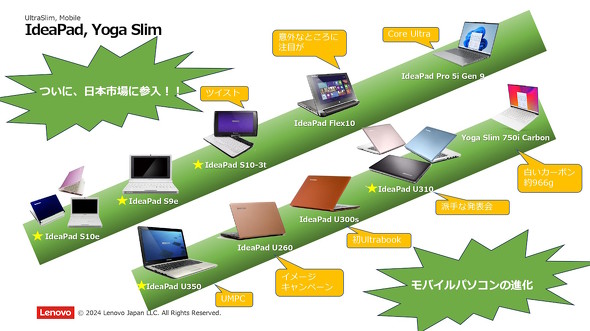

同社初のコンシューマー向けPCはどうあるべきか――検討を進める中で、いわゆる「ネットブック(Netbook)」のブームが訪れた。その名の通り、ネットブックはインターネットを楽しめる最小限のスペックを備えたノートPCで、中には5万円を切るものもあり、PCの購入障壁を大きく下げた。

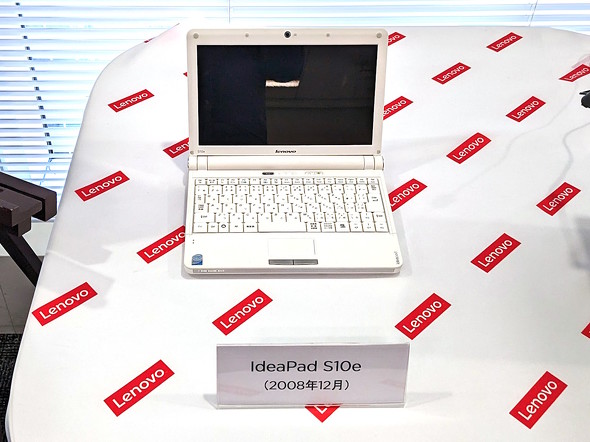

このブームをチャンスと捉えた同社は2008年12月、初めてのコンシューマー向けPCとして「IdeaPad S10e」を発売した。発売当初の税(8%)込み直販価格は5万4800円だった。

IBM時代からの実績もあり、ビジネス向けPCでは知名度の高いレノボだったが、コンシューマー向けでは“新参者”。販路の開拓は結構大変だったようだ。それでも、当時のネットブックブームも手伝って、IdeaPad S10eは一時的に国内在庫が枯渇するレベルのヒットを記録した。

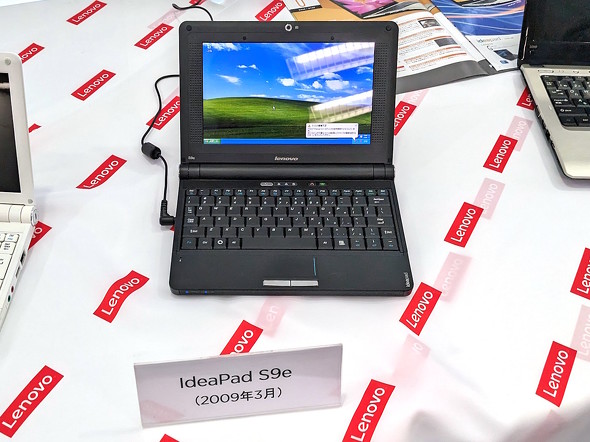

その後、2009年3月には同モデルの廉価版として「IdeaPad S9e」も登場している。

レノボのコンシューマー向けPCの“足がかり”は、ネットブックだった。ここから、さまざまなフォームファクターのPCが登場することになる。

関連記事

LenovoのゲーミングPC「Legion」「LOQ」に新モデル ノートモデルは自社開発の「AIチップ」でより快適なプレイを実現

LenovoのゲーミングPC「Legion」「LOQ」に新モデル ノートモデルは自社開発の「AIチップ」でより快適なプレイを実現

Lenovoが、Windows PCやAndroidタブレットの新モデルを発表した。この記事では「Legion」「LOQ」ブランドのゲーミングPCの主な新製品を紹介する。 レノボ・ジャパンがコンシューマー市場に参入した理由

レノボ・ジャパンがコンシューマー市場に参入した理由

IdeaPad S10eの新製品発表会では、製品以上にレノボ・ジャパンが日本のコンシューマー市場にどのように取り組んでいくのかについても注目が集まった。 レノボ、同社初のAtom搭載ミニノート「IdeaPad S10e」――カラバリは3色

レノボ、同社初のAtom搭載ミニノート「IdeaPad S10e」――カラバリは3色

レノボは、Atom N270/10.1型ワイド液晶内蔵のミニノートPC「IdeaPad S10e」を発表した。 ディスプレイをぐるりと開いて4つのモードに変幻自在──「IdeaPad Yoga 13」

ディスプレイをぐるりと開いて4つのモードに変幻自在──「IdeaPad Yoga 13」

レノボ・ジャパンは、10月18日に「IdeaPad Yoga 13」を発表した。液晶ディスプレイを底面まで開いてクラムシェルとしてもタブレットとしても利用できる。 「YOGA BOOK」は買い? 5万円台で未来を体験できる2in1タブレット

「YOGA BOOK」は買い? 5万円台で未来を体験できる2in1タブレット

まさに未来を感じるデバイス。レノボの「YOGA BOOK」は、2in1という既存の枠に当てはめることがはばかれるほど、新しい挑戦が盛りだくさんの意欲作だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 没入感抜群の360度ドローン「Antigravity A1」を楽しむには“国の許可”が必要? 知っておくべき航空法の基礎と申請のリアル (2026年02月20日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- ホール効果スティックで高耐久、精密な操作を実現する「BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー」がセールで9027円に (2026年02月19日)

- 繰り返し使える「充電式カイロ」5製品を試す そもそもリチウムイオン電池内蔵で温めても大丈夫? (2026年02月20日)

- Ryzen AI Max+ 395搭載で驚異の性能 着脱バッテリー&水冷対応の「OneXFly APEX」と天空オリジナルUMPCを見てきた (2026年02月20日)

- 手首への負担を抑えて快適に入力できる「Ewin エルゴノミクス キーボード」が15%オフの8483円に (2026年02月19日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)