なぜMicrosoftはWindows 10→11移行を急ぐのか:Windowsフロントライン(3/3 ページ)

セキュリティ対策に主眼を置くMicrosoft

なぜMicrosoftがここまでWindows 11への移行、言い換えれば“よりセキュリティが強力なプラットフォーム”への移行を促すのかだが、全てはこのセキュリティ対策にあると考える。

興味深いのは、仮にWindows 10にESUが適用されているか否かにもかかわらず、同OS向けのWindows Defenderは2028年10月まで提供が確約されている。

セキュリティアップデートそのものの提供は止まっても、Microsoftがセキュリティパッチを継続提供するための開発リソースを割く必要がなく、Windows 10/11で共通してアップデートを利用できるWindows Defenderの使用までは止めないという判断だ。この点だけでも、Microsoftの第1の目的が「セキュリティ対策」にあるのではないかと筆者は判断する。

現在同社が腐心しているのが、2024年に世界のIT管理者をパニックに陥れたCrowdStrike問題への対応だ。通常のアプリケーションであればOSの上の方のレイヤーで動作するため、何かトラブルが起きても容易に切り離しができる。

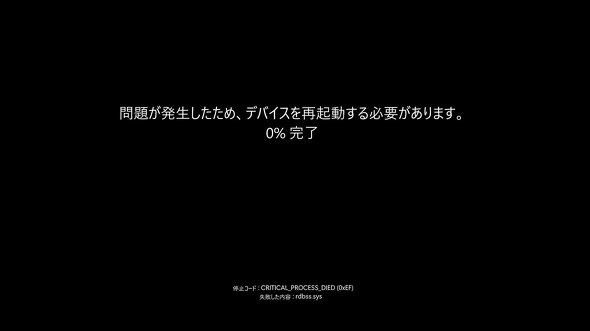

一方でCrowdStrikeのようにOSカーネルの深い位置で動作する管理ソフトウェアの場合、OSそのものを巻き込んで障害を起こしてしまい、いわゆる「ブルースクリーン(BSoD:Blue Screen of Death)」を表示してOS自体が起動しなくなる。

対策としては、個々のPCに障害を起こすプログラムを回避する形で起動できるようにするソフトウェアモジュールを(物理的に)配布していくしかなくなってしまう。

The Vergeのトム・ウォーレン氏によれば、現在Microsoftはセキュリティ対策ソフトウェアをOSカーネルから除外すべく動き出しているという。

同社がCrowdStrikeを始めとするソフトウェアのOSの深い階層での動作を許諾している理由の1つには、独占禁止法などの絡みでOSベンダーによる競合の排除のような流れを避けつつ、一定機能の実行許可を与えることにある。

他方で、今回のCrowdStrikeの例のようにサードパーティーベンダーの検証不足という不注意で重大事故をWindows OS上で起こされたことは遺憾であり、いずれ早いタイミングで最適解を見つけなければいけない状況にある。

そのため、CrowdStrikeやESETなど、EDR(Endpoint Detection and Response)やアンチウイルスのソリューションを持つベンダーらと協力しつつ、これらベンダーのアプリケーションがOSカーネルから切り離されたWindowsのプライベートプレビューを提供し、現在その意見をまとめている最中だという。

OSのカーネルモードを利用するアプリケーションには、この他にゲームのチート対策ツールがあるが、同様の“カーネル外動作”対策を進めているようだ。

この動きは、先日発表された「ブルースクリーン(BSoD)」が「ブラックスクリーン(BSoD:Black Screen of Death)」に変更されるという話題と連動している。

新しいBSoDでは「QMS(Quick Machine Recovery)」という仕組みが実装されるが、これは何らかの問題がWindowsに発生してBSoDループから抜け出せなくなったとき、自動的にクラウドへと接続してWindows Updateを実行し、「クラウド修復」を試そうというものだ。

言うまでもなく、前述のCrowdStrikeで経験したようなトラブルを回避するための仕組みであり、2025年後半のWindows 11は、よりセキュアで安定動作するOSを目指すことになる。

関連記事

「Windows 11 バージョン25H2」の開発者向けテストが本格スタート 2025年後半に一般向けリリースを予定

「Windows 11 バージョン25H2」の開発者向けテストが本格スタート 2025年後半に一般向けリリースを予定

Windows 11の次期バージョン「25H2」が、Windows Insider ProgramのDev(開発者)チャネルで本格的に始まった。製品版としてのリリースは2025年後半を予定している。 Windows 11(バージョン24H2)の「ブルースクリーン」は2025年夏後半から「ブラックスクリーン」に クラウド修復機能も実装へ

Windows 11(バージョン24H2)の「ブルースクリーン」は2025年夏後半から「ブラックスクリーン」に クラウド修復機能も実装へ

Windows 11 2024 Update(バージョン24H2)では、障害に対する自己回復能力を高める取り組みが順次進められる。これに伴い、Windows 8以来続いてきた「ブルースクリーン」のインタフェースが刷新され、「ブラックスクリーン」に改められることになった。これに併せて、クラウドベースの修復機能も実装される。 全世界で発生したCrowdStrike“ブルスク”問題、原因からIT担当者が検討すべきセキュリティ対策を考察する

全世界で発生したCrowdStrike“ブルスク”問題、原因からIT担当者が検討すべきセキュリティ対策を考察する

セキュリティ対策ソフトウェアが原因の不具合が全世界で発生した。問題が発生したデバイスは全体を見れば1%以下とされているが、ミッションクリティカルな現場でも問題が発生しており影響は小さくない。 Microsoftが「Windows Update後にPCが起動できない問題」に声明 PCメーカーと共に対処中

Microsoftが「Windows Update後にPCが起動できない問題」に声明 PCメーカーと共に対処中

一部PCメーカーの一部モデルにおいて、Windows Update後にPCが起動できない問題が発生している。本件について、Microsoftがコミュニティサイトに情報ページを開設した。現在、PCメーカーと共同で問題への対応を進めているという。 2024年のWindows、AI時代を迎えた2つの方向性 “Windows 12”はハードウェアで進化する

2024年のWindows、AI時代を迎えた2つの方向性 “Windows 12”はハードウェアで進化する

Windows 10 EOSが迫ってくる中で、Windows 11の次期バージョンはどうなるのだろうか。“Windows 12”となるのか、Copilotがどのように絡んでくるのか。考察してみた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- 3万円超でも納得の完成度 VIA対応の薄型メカニカルキーボード「AirOne Pro」を試す キータッチと携帯性を妥協したくない人向け (2026年03月12日)

- 新品は絶滅、中古は高騰──「令和にMDを聞きたい」と願った筆者が、理想の再生環境を整えるまでの一部始終 (2026年03月13日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- M5 Max搭載「14インチMacBook Pro」がワークステーションを過去にする 80万円超の“最強”モバイル AI PCを試す (2026年03月13日)

- エンスージアスト向けCPU「Core Ultra 200S Plus」登場 Eコア増量+メモリアクセス高速化+バイナリ最適化でパフォーマンス向上 (2026年03月11日)

- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)