近年のスマートフォンに「ワクワクしなくなった」理由(1/2 ページ)

近年のスマートフォンを見ていると、どこか以前に比べて物足りなさを感じることがある。ある意味「つまらない」とも表現できるが、そのようになっていった理由はなぜなのかを考えた。

スマートフォンにワクワクさせられた時期を振り返ると、やはり10年くらい前くらいになるだろう。手のひらに収まる小さな端末で、PC並みにあらゆることができるようになった頃だ。それに伴い、端末の形がガラッと変わった。それ以前はNokiaやBlackBerryをはじめとしたキーボードとボタンによる操作のものが多く、どちらかといえばビジネスパーソン向けの製品だった。

iPhoneの登場によって、「タップ」「スワイプ」「ピンチイン/アウト」といった新たな操作方法が定義された。これは後のAndroid端末も追従し、今のスマートフォンにおける「基本」ができた。

世界初のAndroid端末は2008年にHTCより発売された「HTC Dream」、日本初のAndroid端末は2009年にドコモより発売された「HTC HT-03A」だった。HT-03Aは「ケータイするGoogle」というキャッチコピーと共に販売されていた。

ここからの進化は早かった。2010年にSamsung Galaxy Sが発売。自社製プロセッサと当時としては大容量の512MBメモリを搭載した機種で、世界中で大ヒットを記録した。

グローバルスタンダードといわれたこの機種によって、同社は今に至るAndroid端末の覇者といえる地位を確立した。この端末は日本でも販売され、ドコモでは発売日の0時から販売した店舗もあったようだ。

この年にはレディー・ガガをコマーシャル起用したauが「未来に行くならAndroidを待て」というキャッチコピーで、大々的にAndroidスマートフォンの展開を始めた。

今もなお「メガネケース」という愛称で親しまれる「IS01」や、ガラケーの三種の神器と言われたおサイフケータイ、赤外線通信、ワンセグを備えたガラスマ初号機「IS03」が発売されるなど、国内メーカーも一気にAndroidスマートフォンへと歩みを進めた。

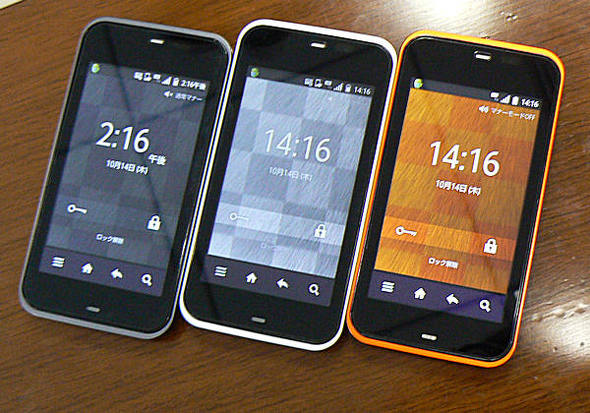

タッチパネルだけでなく。キーボードやテンキーを搭載した機種も展開され、ガラケーから移行中の過渡期ともいえる機種もいくつか存在していた。

また、国内メーカーでもARROWS(富士通)、AQUOS Phone(シャープ)、REGZA Phone(富士通東芝モバイルコミュニケーションズ)、DIGNO(京セラ)、MEDIAS(NECカシオモバイルコミュニケーションズ)、ELUGA(パナソニックモバイルコミュニケーションズ)、Xperia(ソニー・エリクソン)といったブランドが確立しはじめたのもこの頃だ(※社名は当時のもの)。

2011〜12年はスマートフォンの基本性能が大幅に向上した。プロセッサはマルチコアになり、第四世代通信(4G LTE)への対応で、固定回線並みの速度や容量が確保できた。画面も大型化して5型クラス、解像度もフルHDと高精細なものを搭載するなど。ハードウェアスペックを見ているだけでも1年どころか半年おきに「あの機能が」「この性能が!」と発表されるたびにワクワクしたものだ。

画面の画質もフルHDになり、カメラ性能も良くなり、基本的なスペックも毎年大きく向上するものだった。年を重ねる度に「こんなこともできるようになったのか」と日々感心させられた。画像はXperia Z1シリーズ

画面の画質もフルHDになり、カメラ性能も良くなり、基本的なスペックも毎年大きく向上するものだった。年を重ねる度に「こんなこともできるようになったのか」と日々感心させられた。画像はXperia Z1シリーズ2013〜16年ごろには一種の成熟期に入った。アプリ動作の最適化やOSの64bit化などが進んだ。大きなものとしては中国メーカーが台頭し始めるころになり、コストパフォーマンスの高さでXiaomiの端末が知られるようになった。

指紋認証をはじめとした生体認証が当たり前になったのもこの頃で、2013年の「iPhone 5s」を皮切りに、2016年にはGalaxy、Xperia、AQUOSの国内シェアが強い機種では指紋センサーが搭載されるようになった。

2017年頃から、有機EL画面によるベゼルレス、カメラの複眼化によってスマートフォンは大きな進化を迎えた。iPhone Xが与えた「フル画面」の衝撃はすごいもので、2019年頃には、どこのメーカーも軒並みベゼルをそぎ落としたフルディスプレイを採用した。

カメラについては2018年発売のHUAWEI P20 Proがゲームチェンジャーとなった。トリプルカメラのハードウェアはもちろん、夜景モードに関しては今や多くのスマートフォンに搭載される必須機能となった

カメラについては2018年発売のHUAWEI P20 Proがゲームチェンジャーとなった。トリプルカメラのハードウェアはもちろん、夜景モードに関しては今や多くのスマートフォンに搭載される必須機能となった2020年以降は5G通信対応と、折りたたみ端末の登場が大きなターニングポイントだ。今もさまざまな機種が登場するが、折りたたみ端末を除くと、大きなイノベーションは今のところ起こっていない。

特定分野においては技術的にも目を見張る点があるが、専門的なものが多く、ユーザー目線でワクワクさせるものが少ない。これがここ数年感じる「物足りなさ」につながっている。

関連記事

「2画面スマホ」が市場から消えた理由 時代を彩った名機を振り返る

「2画面スマホ」が市場から消えた理由 時代を彩った名機を振り返る

多種多様なスマホが販売されるなか、時代の影に消えていった「2画面スマホ」。「Galaxy Z Fold」シリーズのような画面が一体化した折りたたみスマホではなく、文字通り2つの画面が1つのスマホに搭載されているスマホのことを指しているが、これらはなぜ消えてしまったのか? Androidスマートフォンの“寿命”がiPhoneよりも短い理由

Androidスマートフォンの“寿命”がiPhoneよりも短い理由

今回はスマートフォンをとりまくOSアップデートの実情、新たな取り組みについて考察する。AndroidスマートフォンのOSアップデートがiPhoneよりも少ない背景には、検証コストやプロセッサのサポート期間がある。そのAndroidスマートフォンでも、OSのアップデート長期化の流れも見え始めている。 iPhone 14で「mini」廃止 それでも日本で“小型スマホ”が支持される理由

iPhone 14で「mini」廃止 それでも日本で“小型スマホ”が支持される理由

スマホの画面は年々大型化が進行している。その一方で「iPhone 13 mini」やASUSの「Zenfone 9」のようなコンパクトな機種も少数ながら販売、発表されている。日本ではなぜ小さいスマホを求めるユーザーが多いのか。 今、ハイエンドスマホの価格が高騰している理由 約20万円は許容できる?

今、ハイエンドスマホの価格が高騰している理由 約20万円は許容できる?

円安の影響もあり、スマートフォンの価格が高騰している。約19万円のXperia 1 IVは、2017年に発売されたフラグシップモデル「Xperia XZ Premium」と比較すると、2倍近い価格差となっている。背景には部品数の増加や高品質化、昨今の半導体不足が挙げられる。 フォルダブルの次は「ローラブル」 5G普及を後押しする大画面スマホを中国メーカーが開発中

フォルダブルの次は「ローラブル」 5G普及を後押しする大画面スマホを中国メーカーが開発中

Samsungが発表した折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold2」によって、フォルダブル端末が再び注目を集めている。Samsungに追い付こうと中国メーカーも新しい製品の開発に余念がない。Royoleが折りたたみスマホ「Flex Pai」の後継機を発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「iPhone 17e」と「iPhone 17」は何が違う? 3万円の価格差をスペックから検証する (2026年03月10日)

- 庵野秀明、GACKT、ひろゆき、ドワンゴ川上らが集結 “カメラのいらないテレビ電話”をうたう新サービス「POPOPO」18日に発表へ (2026年03月11日)

- 「iPad Air(M4)」実機レビュー 「もうProじゃなくてもいい」と思えた性能、だからこそ欲しかったFace ID (2026年03月09日)

- 「iPhone 17e」を試して分かった“16eからの進化” ストレージ倍増と実質値下げで「10万円以下の決定版」に (2026年03月09日)

- 自分で修理できるスマホ「Fairphone(6th Gen.)」を見てきた わずか10分で画面交換、2033年まで長期サポート (2026年03月10日)

- 携帯キャリアの通信9サービス、総合満足度はpovoがトップ サブブランド勢が好調 MMDが調査 (2026年03月10日)

- キーボード付きスマホ「Titan 2 Elite」がUnihertzから登場 実機に触れて分かった“絶妙なサイズ感” (2026年03月09日)

- 60ms未満の音声遅延速度で端末をワイヤレス化「UGREEN USBオーディオトランスミッター」が30%オフの2309円に (2026年03月09日)

- 「Galaxy S26」シリーズはどこが安い? 一括価格と2年間の実質負担額を比較、お得なキャリアはココだ (2026年03月11日)

- 【無印良品】ウエストポーチもになる「スリングバッグ」が3990円に値下げ中 植物由来の原料を使用 (2026年03月11日)