携帯料金の値上げは起こるのか? 4キャリア幹部の“本音”から見えた可能性:石野純也のMobile Eye(1/3 ページ)

政府からの強い要請もあって実現した携帯電話料金の値下げにより、大手キャリア各社は、その収益を大きく減らした。ドコモのahamoを皮切りに、3社ともオンライン専用ブランドを導入。サブブランドの料金も値下げした上に、データ容量を増量している。低料金ブランドに慎重だったドコモも、2023年には自社に取り込んだOCN モバイル ONEの代わりに、irumoを投入した。

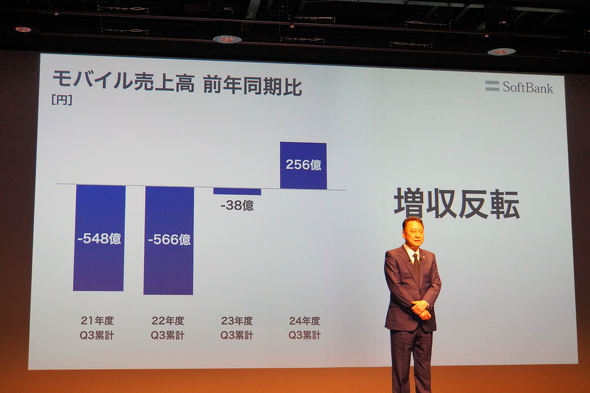

決済連動でポイント還元を手厚くした料金プランがヒットしたことなどを受け、そのARPU(1利用者あたり平均収入)はようやく反転し始めている。一方で、物価や人件費の上昇により、各社の幹部が“値上げ”の地ならしとも評することができそうな発言をする機会が増えてきた。4社トップのコメントから、料金値上げの可能性を探っていく。

物価高で人件費や電気代が上昇、値上げに向けたコメントも飛び出す

「他のものは全てが値上がりしているのに、通信業界だけが常に値下げの議論ばかりしている」――こう嘆くのは、ソフトバンクの代表取締役社長執行役員兼CEOを務める宮川潤一氏だ。これは、ahamoのデータ容量増量への対抗措置にどの程度効果があったのかを問われた際に、回答として飛び出したコメント。データ容量増量の実質値下げを仕掛けてきたドコモへの恨み節という側面はあるが、官製料金値下げに苦しんできた宮川氏の本音が漏れたと捉えることもできる。

宮川氏は、こう続ける。

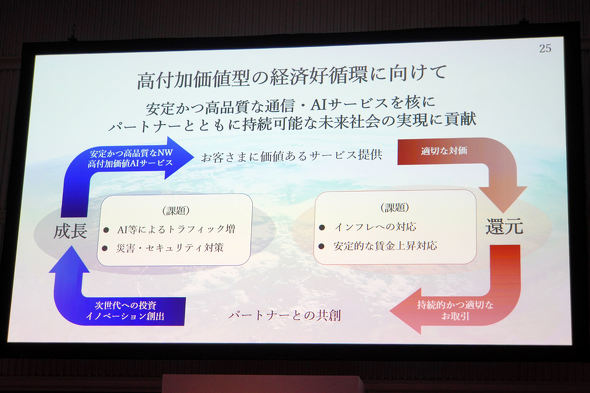

「心配しているのは取引先。いわゆる中小企業が多いので、そこの従業員がちゃんとベースアップされているかどうか。そういうところは本当に心配。ない袖は振れないが、われわれなりのコスト上昇の値上げも許容できないとなってしまっているので、もうちょっと好循環になるよう、何とか正常化していきたいと思っている」

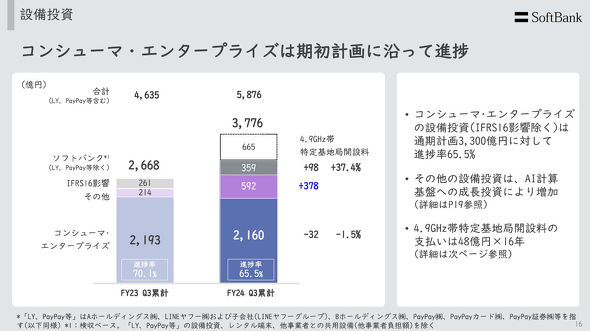

取引先の人件費だけでなく、基地局を動かす上で欠かせない電気代が上昇したことで、ネットワークを維持するためのコストは上昇傾向にあるという。

「携帯電話事業を運営する中でかかるコストは、まず電気代。これは年間のOPEX(事業運営費)に効いてくる。この電気代が、数年間右肩上がりで100億円単位で上昇している。いろいろな知恵を使いながらコストは吸収しているが、その限界もくる。(中略)揚げ句の果てに、5Gの投資をみんなで抑えたり、6Gを待ちながら『5Gはこんなもんだろう』と言い訳したりしているのが悲しくて仕方ない。健全な形で、ものの値上がりに合わせた値上げは、どこかでしなければならない」

実はKDDIの代表取締役社長CEOの高橋誠氏も、2月に開催された決算説明会でこれに近い主張をしていた。高橋氏は「日本の通信は各種政策によって、世界の先進国の中でも低廉な料金水準だと評価されている。米国の半分以下の通信料金になっている」と、政府の方針を一定程度評価しつつ、次のように語る。

「AI活用が当たり前になる中、さらなるトラフィック増が想定される。災害対応やセキュリティ対策などに対応し、情報通信産業を支えていきたい。

一方で、設備を建設するパートナーへの委託コスト、あるいはその運用に伴うコストが上昇している状況で、適正な取引関係の継続と価格転嫁を求められている。付加価値サービスを含めた価値あるサービスを提供し、通信に伴う対価をいただき、それを糧に投資を進めるという経済の好循環。これがまさにこれから(事業を)進めていくうえで、非常に重要になる」

宮川氏と同様、取引相手のコスト上昇や、電気代などの運用コストを、通信料金などに一定程度転嫁し、そこで上がった利益を投資に回していきたいという主張と読み取れる。少なくとも、高橋氏と宮川氏の2人は、値下げ一辺倒でネットワークなどへの投資が進まない状況には、そろそろ終止符を打ちたいと考えていることがうかがえる。あえてそれを公の場で語ったのは、関係省庁や社会の反応を喚起するための“観測気球”と捉えることもできそうだ。

関連記事

楽天モバイルが単月黒字化(EBITDA)を達成できた理由は? 三木谷氏は通期での黒字化に自信

楽天モバイルが単月黒字化(EBITDA)を達成できた理由は? 三木谷氏は通期での黒字化に自信

楽天グループが2月14日、2024年度12月期連結決算を発表した。楽天モバイルが単月黒字化を達成したことに加え、グループ全体の売り上げが28期連続で増収となった。売り上げの伸びのうちの34.4%が楽天モバイルに起因しており、「楽天モバイルが大きな成長ドライバーの1つになってきている」と三木谷浩史会長は強調する。 楽天モバイル5周年 今後の値上げやプラン改定は否定、“お試し割”は「検討していきたい」

楽天モバイル5周年 今後の値上げやプラン改定は否定、“お試し割”は「検討していきたい」

楽天モバイルが2020年4月のサービスインから、間もなく5周年を迎える。そんな2025年の春商戦では、若年層向けの「春の応援」キャンペーンを実施し、最大1万4000ポイントを還元する。Rakuten最強プランの改定については、現時点では予定していないようだ。 携帯値下げのせいで、「安いだけの国になり、開発力が落ちる」 ソフトバンク宮川社長が危惧すること

携帯値下げのせいで、「安いだけの国になり、開発力が落ちる」 ソフトバンク宮川社長が危惧すること

ソフトバンクの宮川潤一社長が2025年2月10日の決算説明会で、日本の携帯電話料金に言及する場面があった。携帯電話料金をめぐっては、菅義偉首相が4割値下げを推進してきた。近年では、「ahamo30GB化」の余波が続く。 「auマネ活プラン+」が好調のKDDI、UQ mobile/povoも回復に貢献 高橋社長から最後のメッセージも

「auマネ活プラン+」が好調のKDDI、UQ mobile/povoも回復に貢献 高橋社長から最後のメッセージも

KDDIは2月5日、2025年3月期第3四半期の決算を発表した。「auマネ活プラン+」やUQ mobile、povoの新たな施策も好調で、通信事業は上昇基調となった。5G Sub6の基地局全局が5G SAに対応し、Starlinkとの直接通信も今春開始する予定だ。 NTT島田社長「われわれの最大のブランドは品質」 ドコモの銀行業参入についても言及

NTT島田社長「われわれの最大のブランドは品質」 ドコモの銀行業参入についても言及

NTTの2024年度第3四半期決算は、増収減益だった。営業利益では、ドコモの顧客基盤強化や通信サービス品質向上に関する取り組みによってコストが増大したことで683億円の減収になった。ドコモのスマートライフ事業は、金融・決済事業の同624億円の増加を中心に、全領域で増収した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 米Orbic、日本市場から事実上の撤退か オービックとの商標訴訟に敗訴、日本法人から情報発信なし【更新】 (2026年02月22日)

- ガストで人を介さず「テーブル決済」、食い逃げ対策はあるのか? すかいらーくに聞いた安心の仕組み (2026年02月21日)

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- ガストの「テーブル決済」をPayPayで試してみた 便利だけど思わぬワナも (2024年04月14日)

- 「ポケモンGO」のバトルシステムを大幅改修 通信環境や端末差による「不整合」を解消へ (2026年02月20日)

- ソフトバンクが「iPhone 16e」「Galaxy S25/S25 Ultra」を価格改定 月1円から (2026年02月20日)

- 着脱は“カチッ”と一瞬 Apple Watch Ultraを格上げするAulumuのマグネット式ナイロンバンド「C03」が快適 (2026年02月16日)

- LTE(4G)にもケータイはあります!! (2026年02月21日)

- iOSとAndroidで「eSIMクイック転送」がついに解禁 iPhoneとPixelで検証、OSの壁はなぜ越えられた? (2026年02月21日)

- iPhoneのホーム画面、アプリアイコンを透明にするとどうなる? (2025年12月08日)