次世代の「Core Ultraプロセッサ」に採用! リアルタイムレイトレに対応したIntel内蔵GPUの“秘密”に迫る:Intel Innovation 2023(6/6 ページ)

その他、Xe-LPGのホットトピック

アストル氏は、Xe-LPG/Xe-HPGアーキテクチャのGPUが対応する、先進グラフィックス機能についても言及した……のだが、実はNVIDIAやAMDのGPUにも搭載されている機能(群)だ。恐らくだが、Intelとしては「自社のGPUも、GeForceやRadeonにも見劣りしない機能を持っていますよ!」とアピールすることを兼ねて、時間を割いて説明したものと思われる。

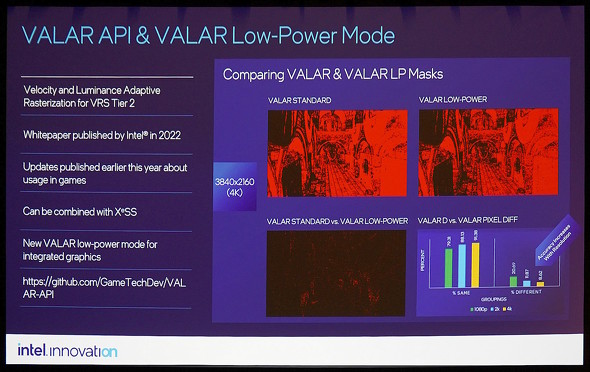

その1:VALARへの対応

1つ目が「VALAR(Velocity and Luminance Adaptive Rasterization)」への対応だ。

VALARは「VRS(Variable Rate Shading:可変レートシェーディング)」の実装形態の1つである。VRSはある程度のピクセルで一括してライティング(照明計算)やシェーディング(陰影計算)を行う最適化技法だ。1ピクセル単位で“愚直に”にライティングやシェーディングを行う場合と比べて、演算負荷を軽減できるメリットがある。

VRSの応用方法としてもっとも分かりやすいのが、VR(仮想現実)ゲームに採用されることの多い「Foveated Rendering」と組み合わせる事例だ。

Foveated Renderingは、ユーザーが注視している箇所とその周辺は1ピクセル単位でライティング/シェーディングを行う一方で、そこから離れた場所のライティング/シェーディングは複数のピクセルをまとめて行うという最適化テクニックで、日本語では「中心窩(ちゅうしんか)レンダリング」とも呼ばれている。

VRゲームに限らず、材質表現がヘビーな「超リアル系ゲームグラフィックス」でもVRSは有効だとされる。例えば、法線や深度がほとんど変わらないピクセル群に対するライティング/シェーディングの結果は通常、1ピクセル単位で行っても似通った値になりやすい。ゆえに、複数ピクセルをまとめて処理することで、目立つことなく処理負荷を軽減できる。

滑らかな曲面、あるいは真っ平らな平面で構成される非生物背景オブジェクト(例えば自動車や家具)でも、VRSは有効なことが多い。ライティングやシェーディングで“手抜き”をしても、ばか正直に行った場合と見た目は大きく変わらないことは多いのだ。

VALARはさらに高度なアプローチで“手抜き”を行う技術である。動きの速いオブジェクトや輝度の低いオブジェクトについて、ラスタライズを1ピクセル単位で行わない(複数ピクセル単位で行う)ことで、処理の負荷を軽くするという方針をとる。

VALARの「R」が示す所の「ラスタライゼーション」は、ポリゴンをピクセルに分解する処理系を指す。例えば、4K(3840×2160ピクセル)解像度での出力を想定したゲームグラフィックスでVALARを活用して4ピクセル(2×2ピクセル)単位でラスタライズを行うと、処理負荷をフルHD(1920×1080ピクセル)解像度相当にまで軽減できる。

具体的な実装については、Intel自身がガイドを公開している。英語となるが、興味のある人はチェックしてみてほしい。

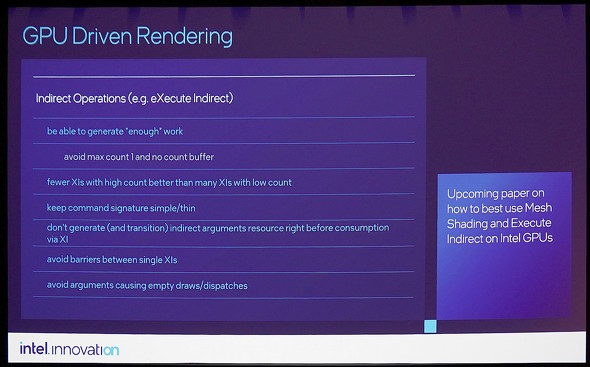

その2:GPU Driven Renderingへの対応

2つ目が「GPU Driven Rendering」への対応だ。

GPUというものは、基本的にCPUを使って“組み立てられた”描画コマンドやパラメーターに従って仕事をこなす。いうなれば、CPUが「描画のタネ」をまき、GPUが「タネ」を育て、「実」を収穫するという流れを取る。

それに対して、GPU Driven Renderingはタネまきから実の収穫に至るまでの“全工程”をGPUがこなす、自己完結式の描画手法だ。GPUにあらかじめ送り込んでおいた3Dモデルなどを、GPU主導でパラメーターを変えつつ反復描画する「インスタンス描画」を行う際にも、GDRが良く使われる。

数百万個ものパーティクル(粒子)の飛散シミュレーションと描画を、CPUがほぼ介入することなく行う「GPUパーティクル」も、GPU Driven Renderingを活用して実現しているケースが多い。

NVIDIAやAMDなどが提供しているGPU関連ドキュメントでは、GPU Driven Renderingを「Draw Indirect」として説明していることが多い。Draw Indirectを複数回行う仕組みは「MDI(Multi Draw Indirect)」と呼ばれており、最新の「GeForce RTX 40シリーズ」や「Radeon RX 7000シリーズ」にはMDIを高速化する機能も実装されている。

華々しくデビューしたものの、あまり活用が進んでいない新ジオメトリパイプラインの「Mesh Shader(メッシュシェーダー)」を活用した描画では、1体の3Dモデルを複数のパーツ(ドメイン)に分割して、「Meshlet(メッシュレット)」単位で描画することになる。MDIは、Mesh Shaderを使った描画を高速化する用途への利用も期待されている。

また、グラフィックス業界では、GPU Driven Renderingの仕組みを“標準化”しようとする流れも起こっている。高機能なXe-HPG/Xe-LPGアーキテクチャのGPUを有するIntelも、この仕組みに対応していく――そういうメッセージを伝えるべく、今回わざわざ触れたのだと思われる。

次バージョンのDirectXが登場するタイミングで、GPU Driven RenderingやDraw Indirectについて、大きな標準化の動きがあるかもしれない。

関連記事

Intel“逆襲”の鍵はやはり「AIプロセッサ」か 次世代CPU「Core Ultra(Meteor Lake)」を解説(後編)

Intel“逆襲”の鍵はやはり「AIプロセッサ」か 次世代CPU「Core Ultra(Meteor Lake)」を解説(後編)

Intelが「Meteor Lake」というコード名で開発してきたCPUを「Core Ultraプロセッサ」としてリリースすることを発表した。この記事では、SoC Tileに搭載されているNPUやディスプレイ/メディアエンジン、Graphics Tile(内蔵GPU)やI/O Tile(入出力インタフェース)について解説する。【訂正】 「Meteor Lake」はCPUコアが3種類!? Intelが次世代CPUの詳細を発表(前編)

「Meteor Lake」はCPUコアが3種類!? Intelが次世代CPUの詳細を発表(前編)

Intelが、次世代CPUとして2023年末に正式発表する予定の「Meteor Lake」のアーキテクチャ面での詳細を発表した。この記事では、CPUコアを備える「Compute Tile」と、高度な機能を複数搭載する「SoC Tile」にある“謎の新要素”について詳説する。 モバイル向けGPU「Intel Arc Aシリーズ」が発進 スペック別に3シリーズを順次投入

モバイル向けGPU「Intel Arc Aシリーズ」が発進 スペック別に3シリーズを順次投入

Intelが、モバイル向けGPU「Intel Arc Aシリーズ」を正式に発表した。米国ではエントリー製品を搭載するノートPCの受注が始まっており、4月から搭載製品が順次お披露目される見通しだ。 第11世代Coreプロセッサ(Tiger Lake)の性能は「PCメーカー次第」 どういうこと?

第11世代Coreプロセッサ(Tiger Lake)の性能は「PCメーカー次第」 どういうこと?

近いうちに搭載ノートPCが出る予定である「第11世代Coreプロセッサ」(開発コード名:Tiger Lake)。実は、同じCPUを搭載していても、メーカー(あるいはモデル)によって性能に差が生じる可能性があるという。どういうことなのだろうか。【画像差し替え】 Intelの最新CPUを支えるテスターはロボと人力! マレーシアのキャンパスで行われていること

Intelの最新CPUを支えるテスターはロボと人力! マレーシアのキャンパスで行われていること

IntelはマレーシアにCPUの開発/製造拠点を保有している。8月下旬、世界中の報道関係者を集めて見学イベントが行われたが、その際にCPUの開発や製造を支援するセクションも見学することができた。この記事では、その模様をお伝えする。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)

- リュック1つで展示会セミナーの音響セット構築レポ 現場で得た“2.4GHz帯混信地獄”を生き抜く教訓 (2026年03月11日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- 最新Core Ultra X7 358Hの破壊力! 16型OLED搭載で内蔵GPUがディスクリート超え!? Copilot+ PC「Acer Swift 16 AI」レビュー (2026年03月10日)

- 出張や通勤で荷物が増えても安心な「ミレー ビジネスリュック EXP NX 20+」が27%オフの1万3865円に (2026年03月10日)

- 「iPhone 17e」実機レビュー! 9万9800円で256GB&MagSafe対応 ベーシックモデルの魅力と割り切り (2026年03月09日)