AMDの新CPUアーキテクチャ「Zen 5」の採用でRyzen 9000/Ryzen AI 300は強くなった? 特徴や変更点を解説(3/4 ページ)

Ryzen AI 300シリーズの見どころは「高速NPU」だけではない

昨今のAI(人工知能)ブームを受けて、スマートフォン業界のみならずPC業界にも「AI対応」の大きな流れが押し寄せてきており、PC向けCPUにも推論に関わる演算に特化したNPU(AIプロセッサ)を搭載する動きが進んでいる。

そんな中、Microsoftは5月、新しいAI PCの定義を発表し、要件を満たしたモデルに対して「Copilot+ PC」というブランドを付与し始めた。

Copilot+ PCでは、CPU(またはSoC)に40TOPS(毎秒40兆回)以上の処理性能を備えるNPUの搭載が求められる(参考リンク)。この要件を満たすCPUは当初、Qualcommの「Snapdragon X Elite」または「Snapdragon X Plus」のいずれかのみで、x86(x64)ベースの製品はなかった。

この要件に適合できるx86ベースのCPUをいち早く出すべく、AMDは今回Ryzen AI 300シリーズも同時発表したわけだ。

Ryzen AI 300シリーズの「300」は、第3世代であることを表している……のだが、AMDのモバイル向けAPUのラインアップを見てみても、「第1世代」「第2世代」に相当すると思われる製品が見当たらない。そう、実は本シリーズのリリースに当たり、AMDはこっそりと“リブランディング”を実施したのだ。

第1世代の「Ryzen 7040シリーズ」、第2世代の「Ryzen 8040シリーズ」を経て、第3世代たるRyzen AI 300シリーズに至る――そんな感じである。このように、新モデルがリリースされる際に行われる「歴史改編」は、AMDに限らずIntelやNVIDIAでもたまにある。

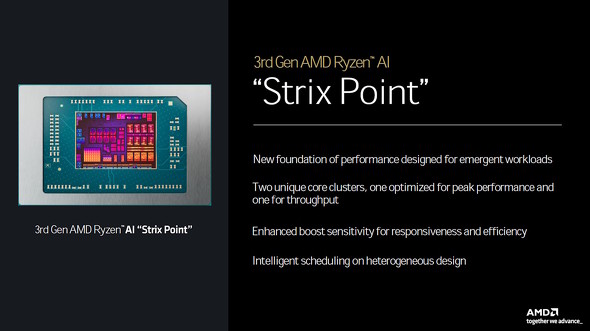

CPUコアに「Zen 5c」も採用

さて、Ryzen AI 300シリーズのCPUコアはZen 5アーキテクチャなのだが、Ryzen 9000シリーズとちょっと違うポイントがある。

本シリーズの場合、CPUコアが2種類用意されている。通常の「Zen 5コア」は、1基当たり最大4基のCPUコアを統合している。Ryzen 9000シリーズのCCDと比べるとCPUコアの最大数が半減しているものの、基本的な設計に変わりない。

もう1つのコアは「Zen 5cアーキテクチャ」を採用している。Zen 5cの「c」は「コンパクト(compact)」を意味しており、通常のコアと比べると実装面積が削減されている。両アーキテクチャの違いについては、後ほど触れる。

ちなみに、Ryzen AI 300シリーズの発表済み製品におけるCPUコアの構成は、以下の通りだ。

- Ryzen AI 9 HX 370:合計12コア24スレッド

- Zen 5コア×1(4コア8スレッド)

- Zen 5cコア×1(8コア16スレッド)

- Ryzen AI 9 365:合計10コア20スレッド

- Zen 5コア×1(4コア8スレッド)

- Zen 5cコア×1(6コア12スレッド)

内蔵GPUは「RDNA 3.5」に

Ryzen AI 300シリーズの内蔵GPUは、RDNA 3.5アーキテクチャを採用する「Radeon 800Mシリーズ」だ。上位モデルのRyzen AI 9 HX 370には16コアの「Radeon 890M」が、下位モデルのRyzen AI 9 365には12コアの「Radeon RX 880M」が搭載されている。

ここで「はて、『RDNA 3.5』なんて聞いたことないぞ」と思う人がいるかもしれない。それもそのはずで、RDNA 3.5はRadeon RX 7000シリーズで使われている「RDNA 3アーキテクチャ」のレンダリングパイプラインをノートPCの特性に合わせて改良したもので、本シリーズが初採用となる。

APUの場合、CPUが扱うシステムメモリの一部からグラフィックスメモリを確保する。そのため、独立したグラフィックスメモリを備える外部GPUと比べると、どうしてもメモリの帯域幅が狭い。RDNA 3.5ではレンダリングパイプラインを改良し、メインメモリへのアクセスを減らすことで、グラフィックス回りの処理パフォーマンスを改善している。

なお、ピーク時の処理パフォーマンスはRadeon 890Mで11.88TFLOPS、Radeon 880Mで8.91TFLOPSとなる。内蔵GPUのピーク性能がPlayStation 5のGPU(約10TFLOPS)超えとは、感慨深いものがある。

目玉のNPUはピーク時で「50TOPS」の性能

Windows 11における「Copilot+ PC」の要件を満たすべく、Ryzen AI 300シリーズにはピーク性能が50TOPSのNPUが搭載されている。これはPC向けCPU(SoC)に搭載されるNPUとしてはかなり規模が大きい。

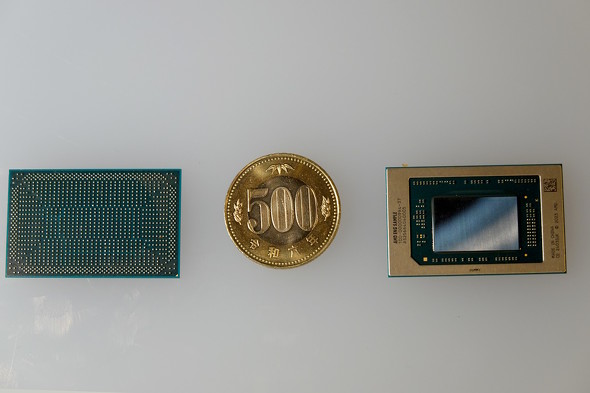

このNPUを含めて、Ryzen AI 300シリーズのダイは全てTSMCの4nmプロセスで製造される。複数のダイを集積するのではなく、1チップ構成だ。標準TDP(熱設計電力)は28Wで、15W〜54Wの範囲内で調整できる。

リアルモバイル系のノートPCというよりは、性能重視のノートPC向けのAPUだ。

Ryzen AI 300シリーズを搭載するノートPCの多くは、独立GPUを備えていない。ただし、MSIの「Stealth A16」(左)、ASUSTeK Computerの「ProArt PX13」(中央)や「TUF Gaming A14」(右)のように独立GPUを備えるモデルもそこそこ用意されており、その多くはNVIDIAの「GeForce RTX 40 Laptop GPUシリーズ」を備えていた

Ryzen AI 300シリーズを搭載するノートPCの多くは、独立GPUを備えていない。ただし、MSIの「Stealth A16」(左)、ASUSTeK Computerの「ProArt PX13」(中央)や「TUF Gaming A14」(右)のように独立GPUを備えるモデルもそこそこ用意されており、その多くはNVIDIAの「GeForce RTX 40 Laptop GPUシリーズ」を備えていた関連記事

AMDが「Ryzen 9000シリーズ」の発売を1〜2週間程度延期 初期生産分の品質に問題

AMDが「Ryzen 9000シリーズ」の発売を1〜2週間程度延期 初期生産分の品質に問題

AMDが、米国で7月31日に発売する予定だった「Ryzen 9000シリーズ」のハイエンドモデルの発売を延期することが判明した。初期生産分に品質基準を満たさない個体が見つかったことが原因で、正常品への交換をした上で8〜16日遅れで発売される。 AMDがZen 5アーキテクチャ採用でPコア押し! デスクトップ向け「Ryzen 9000シリーズ」を発表 Ryzen 5000XTシリーズの新モデルと共に2024年7月発売予定

AMDがZen 5アーキテクチャ採用でPコア押し! デスクトップ向け「Ryzen 9000シリーズ」を発表 Ryzen 5000XTシリーズの新モデルと共に2024年7月発売予定

AMDが、新型デスクトップCPU「Ryzen 9000シリーズ」を発表した。Zen 5アーキテクチャを初めて採用する製品の1つで、まずはパフォーマンス重視の「X」プロセッサから登場する。Zen 3アーキテクチャの「Ryzen 5000XTシリーズ」にも新モデルが投入される。 「Ryzen 9000シリーズ対応」をうたうマザーボードが複数登場 “次世代”への期待が高まるアキバ

「Ryzen 9000シリーズ対応」をうたうマザーボードが複数登場 “次世代”への期待が高まるアキバ

週末の秋葉原では「Ryzen 9000シリーズ」対応のマザーボードがちらほら出てくるようになった。発売時期は未定ながらも、Ryzen 9000シリーズへの期待は高まっているようだ。 50TOPSの新型NPUを搭載! AMDが新型モバイルAPU「Ryzen AI 300シリーズ」を発表 Copilot+ PCを含む搭載モデルは7月から順次登場

50TOPSの新型NPUを搭載! AMDが新型モバイルAPU「Ryzen AI 300シリーズ」を発表 Copilot+ PCを含む搭載モデルは7月から順次登場

AMDが、NPUの性能を向上したモバイルモバイル向けAPU「Ryzen AI 300シリーズ」をリリースした。NPUのピーク性能は50TOPSで、Microsoftの定める「新しいAI PC」の要件も満たしている。【訂正】 Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表 40TOPS以上のNPU搭載が“必須”に

Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表 40TOPS以上のNPU搭載が“必須”に

Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表した。処理性能が40TOPS(毎秒40兆回)以上のNPUを内蔵するCPU/SoCの搭載が必須となる他、メモリやストレージの容量や規格にも要件が定められる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 没入感抜群の360度ドローン「Antigravity A1」を楽しむには“国の許可”が必要? 知っておくべき航空法の基礎と申請のリアル (2026年02月20日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)

- ホール効果スティックで高耐久、精密な操作を実現する「BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー」がセールで9027円に (2026年02月19日)

- 繰り返し使える「充電式カイロ」5製品を試す そもそもリチウムイオン電池内蔵で温めても大丈夫? (2026年02月20日)

- Ryzen AI Max+ 395搭載で驚異の性能 着脱バッテリー&水冷対応の「OneXFly APEX」と天空オリジナルUMPCを見てきた (2026年02月20日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)

- 手首への負担を抑えて快適に入力できる「Ewin エルゴノミクス キーボード」が15%オフの8483円に (2026年02月19日)