「AI PC」は普及する? 「日本市場だからこそ広がる余地がある」HPの幹部に聞く(1/3 ページ)

2024年1月にIntelがMeteor Lakeこと「Core Ultraプロセッサ(シリーズ1)」を発表して以降、PCの世界でも製品紹介の場面で「AI」というキーワードが頻繁に現れるようになった。そしてAI処理に使われる推論演算を低消費電力かつ高速に処理できる「NPU」を内蔵するPCを「AI PC」と呼ぶようになった。

この動きを“先取り”してきたのは、スマートフォンなどのモバイル端末だ。音声入力や文字の書き起こし、その場での撮影写真加工などの用途でAIは大いに活用され、メーカー間での差別化ポイントとして何年にも渡りアピールされてきた。この動きは普及価格帯のモバイル端末にも波及しており、ある意味でモバイル端末では“必須機能”となっている。

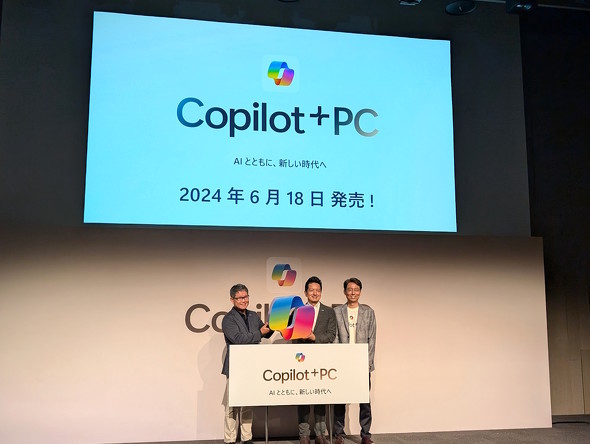

こうした経緯もあるのか、スマホ向けSoCの流れをくむQualcommのPC向けSoC「Snapdragon X Elite」を搭載するPCは、Microsoftから「Copilot+ PC」の名称を与えられ、今後何年にもわたって「PC上で充分なAI処理が可能な性能を持つPC」としてのお墨付きを得ることになった。

Copilot+ PC(新しいAI PC)の要件は別の記事に詳しいが、現状ではSnapdragon X Eliteか、その下位シリーズとなる「Snadragon X Plus」のいずれかを搭載するPCのみが対象となる。Intel(x86)アーキテクチャのCPUでも、AMDの「Ryzen AI 300シリーズ」であればその性能要件を満たすことが可能で、同シリーズを搭載する「HP OmniBook Ultra 14」も、遠からずCopilot+ PCの仲間入りを果たすだろう。

ただ、現状のCopilot+ PCの要件を満たすPCは、米国における販売価格が税抜き1000〜1600ドル程度、日本国内では税込み20万〜30万円前後の価格帯となっており、価格帯だけで見ればミドルハイ〜ハイエンドのカテゴリーに属する。個人が気軽に買うのは難しいことはもちろん、企業でも全従業員に一気に行き渡らせるような一斉(大量)導入は困難だろう。

PCメーカーとしては、Windows 10のサポート終了(EOS)が2025年10月14日と、約1年後に控えていることもあり、何とかこのチャンスに「最新PCのセールスをかけたい」とも考えているはずだ。

少し前置きが長くなったが、HPが米ニューヨーク州ニューヨーク市で開催した「HP Imagine AI」に合わせて、同社のサミュエル・チャン氏(PCコンシューマーシステム部門担当プレジデント兼シニアバイスプレジデント)から話を聞く機会があった。同社はAI PCについて、どう考えているのだろうか。

関連記事

Microsoftが提唱する「AI PC」とは何か

Microsoftが提唱する「AI PC」とは何か

Microsoftが、「AI PC」の普及に向けて着々と手を打ちつつある、その具体的な内容を見ていこう。 分かりにくい「AI PC」をHPが料理するとPCやビデオ会議がこう変わる! 海外イベントに参加して分かったこと

分かりにくい「AI PC」をHPが料理するとPCやビデオ会議がこう変わる! 海外イベントに参加して分かったこと

HPが米ニューヨークでイベントを開催し、Ryzen AI 300シリーズを搭載するノートPCなど、新製品を発表した。しかし、この発表会の内容をひもとくと、新製品よりも、新製品を“生かす”ために必要なことに重きを置いていた。 HPが法人向け「AI PC」を一挙に発表 最上位の「HP Elite 1000シリーズ G11」は約1.18kgから

HPが法人向け「AI PC」を一挙に発表 最上位の「HP Elite 1000シリーズ G11」は約1.18kgから

HPが、法人向けノートPCを一挙に発表した。その多くはNPU搭載の「AI PC」で、Microsoftが推進する「Copilotキー」も備えている。またPolyブランドの新デバイスも発表されている。 これからのPCは「パーソナルコンパニオン」だ! HPが投入予定の「AI PC」やプリンティングロボを見てきた

これからのPCは「パーソナルコンパニオン」だ! HPが投入予定の「AI PC」やプリンティングロボを見てきた

HPが米パロアルトで開催した「HP Imagine 2023」では、発表された新製品の実機やデモンストレーションが行われた。その模様を写真と動画を交えて紹介する。 QualcommがPC向けハイエンドSoC「Snapdragon X Elite」を発表 CPUもGPUもNPUも高速なのに省電力

QualcommがPC向けハイエンドSoC「Snapdragon X Elite」を発表 CPUもGPUもNPUも高速なのに省電力

Qualcommが、ノートPC向けの新型SoCを発表した。従来モデルから大幅にパフォーマンスを引き上げ、x86ベースのノートPC向けCPUにも劣らないどころか上回るパフォーマンスを手に入れたという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」に第4弾モデル (2026年02月09日)