寄付と投資の間に商機見いだす コロナ禍で流通額「4倍成長」のCAMPFIRE家入代表を直撃:国内クラファン市場は10倍へ(1/5 ページ)

2011年の東日本大震災から10年がたつ。SNSの普及と並走するように、その存在感を定着させてきたのが、クラウドファンディングだ。

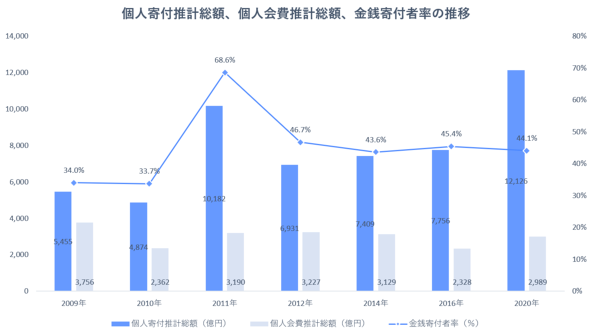

日本ファンドレイジング協会がまとめる「寄付白書」では、震災が発生した11年の個人寄付総額は1兆182億円と、前年の4874億円を大きく上回った。12月17日に発行された同白書の最新の結果では、個人寄付総額は1兆2126億円に達し、9年ぶりに1兆円台に乗せた。

震災前と比べると、約2.5倍水準に個人寄付の規模は拡大。同白書では、「クラウドファンディングなどのインターネットを通じた支援の輪が広がったことも一つの特徴」と示唆している。まさに21年に大きく躍進したのがクラファン事業といえるだろう。

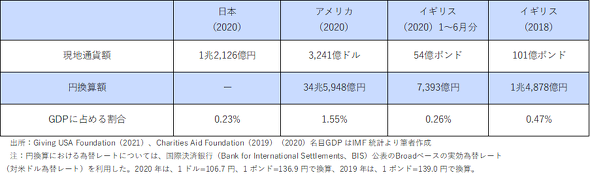

業界が成長する中、月間1500件、累計で6万件を超えるプロジェクト掲載数を誇るのがクラウドファンディング大手の「CAMPFIRE」だ。同社では、コロナ流行の20年3月時点で約200億円だった累計支援額が21年9月末で490億円に拡大した。ただ、年間の寄付総額の対GDP比では、依然として日本は米国の10分の1程度だ。経済を動かす要素としてはまだまだ見劣りする。

CAMPFIRE代表の家入一真氏は、この規模の違いを「ポテンシャル」だと捉えている。そして、そのポテンシャルを生かすには、見返りを求めない「寄付」と、見返りを求める「投資」の間にあるグラデーションにこそヒントが隠されていると話す。

北海道大樹町や宇宙港「北海道スペースポート(HOSPO)」を運営するSPACE COTAN(スペースコタン、大樹町)ともパートナーシップを結ぶなど、地方創生事業にも積極的に関わりを深める同社の展望を家入代表に聞いた。

家入一真 (いえいり かずま)2003年株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ)創業、2008年JASDAQ市場最年少(当時)で上場を経て、2011年株式会社CAMPFIRE創業。2012年Eコマースプラットフォーム運営のBASE株式会社設立、共同創業取締役に就任、2019年東証マザーズ上場(撮影:山崎裕一)

家入一真 (いえいり かずま)2003年株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ)創業、2008年JASDAQ市場最年少(当時)で上場を経て、2011年株式会社CAMPFIRE創業。2012年Eコマースプラットフォーム運営のBASE株式会社設立、共同創業取締役に就任、2019年東証マザーズ上場(撮影:山崎裕一)「資金集め」を民主化

――CAMPFIREは11年に設立して、21年で10年になりました。この10年のお金の流れをどのように見ていますか。

10年前に立ち上げた時はクラウドファンディングという言葉すらなかったんですが、当初は年間1億円の流通額を目指していました。現在は、年間約200億円のお金が流通するようになったので、だいぶ変わったなと感じています。

サービスは10年の後半から準備していたんですが、立ち上げのタイミングで東日本大震災が発生しました。その結果、日本においては震災復興の文脈で使われることが多くなり、「クラウドファンディング=社会貢献」のようなイメージがつきました。

――準備段階では、社会貢献とは違った目的を持っていたということですか。

もちろん社会貢献の側面も強かったのですが、クリエイティブな活動であったり、新しいチャレンジであったり、もっといろいろなことを応援する仕組みとして使えると考えていました。

最初に起業したpaperboy&co.(現、GMOペパボ)や12年に創業したBASEもそうですが、基本的には何かを表現したくても、手が届かないと思っていた人にとってのハードルを下げて、個人でも最初の一歩を小さく踏み出せるプラットフォームを作ってきました。そうした方々にとっての資金集めも民主化していくべきだし、それこそがインターネットというテクノロジーの本質だと思っています。

関連記事

ホリエモンが明かす「民間ロケットとLinuxの共通点」 宇宙開発で今、切実に足りていない人材とは

ホリエモンが明かす「民間ロケットとLinuxの共通点」 宇宙開発で今、切実に足りていない人材とは

ホリエモンこと堀江貴文氏に単独インタビューを実施。なぜ今、ロケットの民間開発が必要なのか、そして何が一番の課題なのか。その問題点を聞いた。 ホリエモンが北海道で仕掛ける「宇宙の民主化」 地方創生のモデルケースとなるか

ホリエモンが北海道で仕掛ける「宇宙の民主化」 地方創生のモデルケースとなるか

2040年には約110兆円規模に成長するといわれている宇宙産業市場。宇宙港「北海道スペースポート(HOSPO)」の取り組みとその背景を余すところなくお届けする。 ホリエモンが北海道で仕掛ける「宇宙ビジネス」の展望――くだらない用途に使われるようになれば“市場”は爆発する

ホリエモンが北海道で仕掛ける「宇宙ビジネス」の展望――くだらない用途に使われるようになれば“市場”は爆発する

ホリエモンこと堀江貴文氏が出資する北海道大樹町の宇宙ベンチャー、インターステラテクノロジズが5月2日に予定していた小型ロケット「MOMO5号機」の打ち上げを延期した。延期は関係者にとっては苦渋の決断だったものの、北海道は引き続き宇宙ビジネスを進めていく上で優位性を持っており、期待は大きい。そのことを示したのが、2019年10月に札幌市で開かれた「北海道宇宙ビジネスサミット」だ。登壇したのは、同社の稲川貴大社長と堀江貴文取締役、北海道大学発ベンチャーのポーラスター・スペースの三村昌裕社長、さくらインターネットの田中邦裕社長、北海道大学公共政策大学院の鈴木一人教授。 堀江貴文に聞く インターステラテクノロジズと民間宇宙ビジネスの現在地

堀江貴文に聞く インターステラテクノロジズと民間宇宙ビジネスの現在地

日本でいち早く民間による宇宙ビジネスに取り組んできたのが、実業家のホリエモンこと堀江貴文氏だ。堀江氏が創業したインターステラテクノロジズは観測ロケット「宇宙品質にシフト MOMO3号機」」で、国内の民間ロケットで初めて宇宙空間に到達した。ITmedia ビジネスオンラインは堀江氏に単独インタビューを実施。「世界一低価格で、便利なロケット」の実現を目指すISTの現状や、ゼロからのロケット開発を可能にした背景について聞いた。 堀江貴文氏「正直、機体の動作はパーフェクト」 インターステラテクノロジズ「ねじのロケット」が同社2度目となる宇宙空間の到達に成功

堀江貴文氏「正直、機体の動作はパーフェクト」 インターステラテクノロジズ「ねじのロケット」が同社2度目となる宇宙空間の到達に成功

インターステラテクノロジズは7月3日、観測ロケットMOMO7号機である「ねじのロケット」を打ち上げた。同機は午後5時45分ころに打ち上げられ、高度約100キロの宇宙空間に到達した。 ホリエモンが斬る「ビットコインで大損した人たちを笑えない事情」

ホリエモンが斬る「ビットコインで大損した人たちを笑えない事情」

「日本の義務教育で行われている教育の大半は、意味がない」と語るホリエモン。「ビットコインで大損した例は、笑い話ではない」と話す。 ホリエモンが「次の基幹産業は宇宙ビジネスだ」と断言する理由

ホリエモンが「次の基幹産業は宇宙ビジネスだ」と断言する理由

北海道大樹町で観測ロケットと超小型衛星打ち上げロケットを独自開発しているインターステラテクノロジズ。同社ファウンダーのホリエモンこと堀江貴文が宇宙ビジネスが自動車産業などに代わって日本の基幹産業になる可能性を語る。日本が持つ技術的・地理的なポテンシャルの高さがあった。 堀江貴文氏「積み重ねが結果に結びついた」 インターステラテクノロジズ「TENGAロケット」が宇宙空間に到達

堀江貴文氏「積み重ねが結果に結びついた」 インターステラテクノロジズ「TENGAロケット」が宇宙空間に到達

ホリエモンこと堀江貴文氏が出資する宇宙ベンチャー、インターステラテクノロジズは7月31日午後5時、観測ロケット「MOMO(モモ)」6号機である「TENGAロケット」を打ち上げた。同機は高度92キロに到達。ISTにとって今月3日のロケット打ち上げと合わせて、2回連続での宇宙空間到達となった。 インターステラテクノロジズのロケット「えんとつ町のプペル MOMO5号機」、打ち上げ実施も宇宙空間に到達ならず

インターステラテクノロジズのロケット「えんとつ町のプペル MOMO5号機」、打ち上げ実施も宇宙空間に到達ならず

堀江貴文氏が出資する宇宙ベンチャー、インターステラテクノロジズは6月14日、小型ロケット「えんとつ町のプペル MOMO5号機」を打ち上げた。同機は午前5時15分に打ち上げられたものの、およそ1分後にエンジンを緊急停止させ、海上に落下。同社によれば到達した高度はおよそ11キロで、高度100キロの宇宙空間には到達しなかった。 ホリエモンが政治家に頭を下げてまで「子宮頸がんワクチン」を推進する理由

ホリエモンが政治家に頭を下げてまで「子宮頸がんワクチン」を推進する理由

ホリエモンはなぜ「子宮頸がんワクチン」を推進しているのだろうか。その裏には、政治に翻弄された「守れるはずの命」があった。 インターステラ稲川社長が語る「SpaceXの偉業を支えた“天才技術者”」 民間による有人宇宙飛行成功の原点とは?

インターステラ稲川社長が語る「SpaceXの偉業を支えた“天才技術者”」 民間による有人宇宙飛行成功の原点とは?

米国の宇宙ベンチャー・SpaceXはNASAの宇宙飛行士2人を乗せた宇宙船クルードラゴンの打ち上げに成功した。アメリカからの有人宇宙飛行は2011年のスペースシャトル以来9年ぶり。民間企業が開発を主導した有人宇宙船が国際宇宙ステーションに接続するのは初めてのことだ。 宇宙開発は製造業からインフラ・情報産業へ――インターステラテクノロジズとアクセルスペースが描く宇宙ビジネスの展望

宇宙開発は製造業からインフラ・情報産業へ――インターステラテクノロジズとアクセルスペースが描く宇宙ビジネスの展望

北海道大樹町の宇宙ベンチャー、インターステラテクノロジズ(IST)と、超小型人工衛星事業に取り組むアクセルスペースのトークセッションが、4月20日にオンラインで開催された。ISTのこれまでの道のりと、今後の宇宙開発の展望などを書き下ろしたISTファウンダーの堀江貴文氏の著書『ゼロからはじめる力 空想を現実化する僕らの方法』(SB新書)の出版を記念したものだ。セッションの模様をお届けする。 インターステラが今夏に「ねじのロケット」を打ち上げ 花キューピットのバラを宇宙空間へ

インターステラが今夏に「ねじのロケット」を打ち上げ 花キューピットのバラを宇宙空間へ

インターステラテクノロジズは、6月14日に打ち上げた「えんとつ町のプペル MOMO5号機」に続き、2020年夏に次の観測ロケット「ねじのロケット」を打ち上げると発表した。 ホリエモン出資のロケット「MOMO5号機」が5月2日に「打ち上げリベンジ」 新型コロナの影響で無観客打ち上げ

ホリエモン出資のロケット「MOMO5号機」が5月2日に「打ち上げリベンジ」 新型コロナの影響で無観客打ち上げ

ホリエモンこと堀江貴文氏が出資する北海道大樹町の宇宙ベンチャー、インターステラテクノロジズ(IST)は4月20日、小型ロケット「MOMO」5号機を5月2日に打ち上げると発表した。 新型コロナで苦渋の決断――ホリエモン出資の宇宙ベンチャー・インターステラ稲川社長が“打ち上げ延期決定前”に明かしていた「人材育成と成長戦略」

新型コロナで苦渋の決断――ホリエモン出資の宇宙ベンチャー・インターステラ稲川社長が“打ち上げ延期決定前”に明かしていた「人材育成と成長戦略」

北海道大樹町の要請によって延期になった国産小型ロケット「MOMO5号機」の打ち上げ――。ホリエモン出資の宇宙ベンチャー・インターステラテクノロジズは同機の打ち上げを、宇宙事業が「実験」から「ビジネス」に進化する転換点と位置付けていた。ITmedia ビジネスオンラインは4月20日の時点で稲川社長に単独インタビューを実施。同社が進める人材育成、今後の成長戦略についてのビジョンを聞いていた。延期とされた5号機の打ち上げが、同社や日本の宇宙産業にとっていかなる意味を持っていたのかを問い掛ける意図から、その一問一答を掲載する。 ホリエモンとの出会いが人生を変えた――インターステラ稲川社長が語る「宇宙ビジネスの未来」

ホリエモンとの出会いが人生を変えた――インターステラ稲川社長が語る「宇宙ビジネスの未来」

7月13日に小型ロケット「MOMO」4号機を打ち上げるインターステラテクノロジズの稲川貴大社長が語る「宇宙ビジネスの未来」とは? ホリエモン出資のロケットを開発、インターステラ稲川社長が目指す夢「早期に小型衛星ビジネスに参入」

ホリエモン出資のロケットを開発、インターステラ稲川社長が目指す夢「早期に小型衛星ビジネスに参入」

民間企業が開発したロケットとして国内で初めて高度113キロの宇宙空間まで到達したインターステラテクノロジズの稲川貴大社長が単独インタビューに応じた。 ホリエモンが北海道“ロケットの町”で次の一手 「堀江流レストラン」開業に奮闘

ホリエモンが北海道“ロケットの町”で次の一手 「堀江流レストラン」開業に奮闘

日本の民間ロケットとしては初めて高度100キロの宇宙空間に到達したホリエモンロケット「MOMO3号機」。ホリエモンこと堀江貴⽂氏が、ロケット打ち上げでも縁のある人口5700人の「北海道⼤樹町」で、ロケット事業に続く“次の一手”を繰り出そうとしている。 僕の足を引っ張らない社会を作る――ホリエモンが演劇をアップデートする理由

僕の足を引っ張らない社会を作る――ホリエモンが演劇をアップデートする理由

ホリエモンこと堀江貴文氏が主演を務め、現在公演中のミュージカル『クリスマスキャロル』。そもそもなぜホリエモンは芝居をやっているのだろうか? その真意を探った。 超小型衛星4機を打ち上げ アクセルスペース中村友哉CEOが語る「民間宇宙ビジネスの未来」

超小型衛星4機を打ち上げ アクセルスペース中村友哉CEOが語る「民間宇宙ビジネスの未来」

超小型人工衛星を活用した宇宙ビジネスを展開するアクセルスペースが、自社で開発した衛星「GRUS」4機を、3月20日に打ち上げる。複数の同型衛星を一度に打ち上げるのは、日本の企業では初めてだ。アクセルスペースの中村友哉氏、経産省、JAXA、NASAなどに民間による宇宙ビジネスの未来を聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング