1分1秒でもバッテリーを持たせるために――すぐにスマホを充電できない状況下ですべきこと

大規模な自然災害が発生した際に、情報の入手や安否の確認に重要な役割を果たす携帯電話やスマートフォン。バッテリー切れで使えなくなることは極力避けたいものです。ですが、携帯電話やスマホを駆使すると、あっという間にバッテリーは無くなってしまうものです。特に、消費電力が従来の携帯電話(フィーチャーフォン、ケータイ)よりも大きい傾向にあるスマホでは、より早くバッテリーが干上がる可能性があります。

切れたら充電すればいい――という考え方は、災害時には通用しないことがあります。停電などが原因で、長時間充電できないことも考えられるからです。

そこで活用したいのが、手持ちのスマホのバッテリー節約機能です。この記事では、AndroidスマホとiPhoneに備わっている省電力機能をご紹介します。

Androidスマホ:非常用節電機能

一部のキャリア・メーカーのAndroidスマホには、利用できる機能を自動的に必要最小限に制限して、バッテリー持ちを改善する「非常用節電機能」が備わっています。機能の名称は「非常用節電モード」「緊急時長持ちモード」「緊急省電力モード」と、メーカーによって異なりますが、機能としてはおおむね同じで、主に以下の設定を自動的に行います。

- 画面の輝度を最低にする(メーカーによってはモノクロ画面に)

- 動作するアプリを制限する(主に情報を入手したり連絡したりできるものに限定)

- 画面が消えている場合のデータ通信をカットする

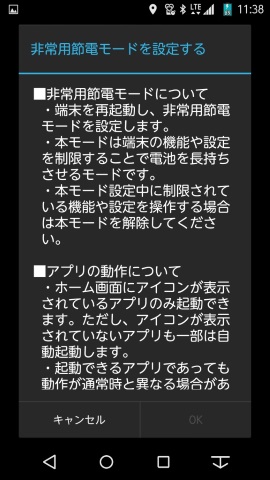

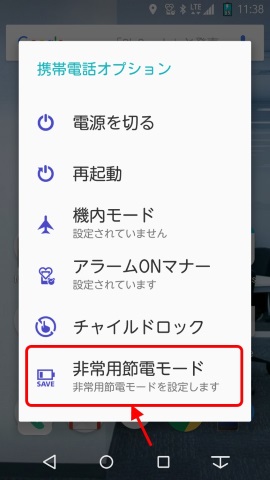

この機能に対応したAndroidスマホでは、電源キーを長押しして出るメニューに非常用節電機能を有効にするための項目があります。ここをタップして、機能制限に関する注意書きを読んだ上で機能を有効にしましょう。

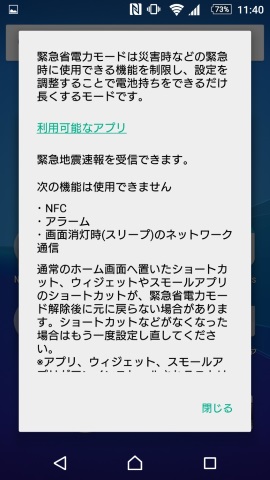

NTTドコモの「arrows NX F-02H」は、ドコモが提供する「非常用節電モード」を搭載(写真=左)。ソフトバンクの「Xperia Z5」は、メーカー独自の「緊急省電力モード」を搭載(写真=右)

NTTドコモの「arrows NX F-02H」は、ドコモが提供する「非常用節電モード」を搭載(写真=左)。ソフトバンクの「Xperia Z5」は、メーカー独自の「緊急省電力モード」を搭載(写真=右)機能を有効にすると、スマホが再起動します。再起動後は、利用可能なアプリ(機能)のみ表示される特別なホーム画面が表示されます。初期状態ではWi-Fi(無線LAN)やBluetoothもオフになっていますが、必要な場合は別途有効化できます。災害時に無料開放される公衆Wi-Fiスポットも問題なく利用できます。

機能の解除は、有効化と同様に電源キーを長押しして出るメニューから可能です。解除時も再起動が必要です。再起動後は、いつも通りに使えるようになりますが、一部のアプリで再ログイン・再設定を求められる場合があります。筆者が試した限りでは、非常用省電力機能利用後、クラウドストレージサービスの「Dropbox」で再ログインが必要でした。注意しましょう。

非常用省電力機能のないAndroidスマホは?

非常用省電力機能は一部のキャリア・メーカーが独自に実装している機能で、全てのAndroidスマホで対応しているわけではありません。この機能がないスマホでは、以下のような設定をすればバッテリー持ちを改善できます。

- 画面の輝度を極力下げる

- Wi-FiやBluetoothの電源は必要な時だけオンにする

- データ通信をしないときは「モバイルデータ」をオフにする(電話やSMSは待受可)

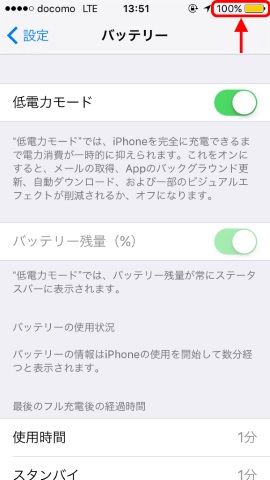

iPhone:低電力モード

iPhoneの場合、iOS 9.0以降を搭載していると「低電力モード」を利用できます。このモードを有効にすると、バッテリーが完全に充電されるまで(一部は80%以上充電されるまで)以下の機能が動作制限を受けるか、オフになります。

- Night Shift(ブルーライト軽減)

- メールの受信

- 音声を使ったSiriの起動(Hey Siri)

- アプリのバックグラウンドでの更新

- 自動ダウンロード

- Wi-Fiの関連付け

- 一部のビジュアルエフェクト

低電力モードは端末設定の「バッテリー」から有効にできます。「低電力モード」のスイッチをオンにしようとすると、機能についての注意が表示されます。読んだ上で「続ける」をタップすれば、低電力モードが有効になります。低電力モードを有効にしている場合は、バッテリーアイコンは黄色になります。また、バッテリー残量のパーセント表示が強制されます(非表示にできません)。

なお、低電力モードでは画面輝度や無線回り(モバイル通信、Wi-Fi、Bluetooth)の設定変更を自動では行いません。必要に応じて、画面の輝度を下げる、使わない時はWi-FiやBluetoothの電源をオフにするなどの対策も実施してください。

関連記事

- 震災関連ニュース一覧

衛星からミリ波までフル活用したドコモ関西の災害対策――南海トラフ巨大地震を想定した対策も解説

衛星からミリ波までフル活用したドコモ関西の災害対策――南海トラフ巨大地震を想定した対策も解説

ドコモ関西が災害発生時の設備復旧を想定した総合訓練を実施。南海トラフ巨大地震に備えたネットワークとバックアップ体制、そして光並の高速通信が可能なミリ波帯マイクロエントランスなどを公開した。 【備忘】災害時にスマホですべき3カ条

【備忘】災害時にスマホですべき3カ条

2011年に起きた東日本大震災から4年。“災害大国”ともいわれる日本にいる以上、今後も様々な災害に見舞われる可能性は否めない。もしも災害に直面した時、スマホでできることをまとめた。 ドコモ、「ARROWS NX F-01F」「ARROWS Tab F-02F」をAndroid 4.4へアップデート

ドコモ、「ARROWS NX F-01F」「ARROWS Tab F-02F」をAndroid 4.4へアップデート

NTTドコモのスマートフォン「ARROWS NX F-01F」とタブレット「ARROWS Tab F-02F」のOSがAndroid 4.4にアップデート。絵文字のリニューアルや不具合の改善も行っている。 NTTドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」でグリップマジックほか新機能を追加するアップデートを実施

NTTドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」でグリップマジックほか新機能を追加するアップデートを実施

NTTドコモの「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」に、グリップマジックやシンプル設定ほかさまざまな新機能が追加となるアップデートが行われた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソニーの最上位イヤフォン「WF-1000XM6」発表 ノイキャンをさらに強化、スタジオ級の高音質を耳元へ (2026年02月13日)

- ドコモ3G停波=ガラケー終了ではないことを、父親に説明するのに苦労したハナシ (2026年02月14日)

- LINEが使える2つ折り「MIVEケースマ」が韓国から上陸、3万円台でスマホとケータイの「いいとこ取り」 (2026年02月12日)

- 「iOS 26.3」配信 公式「Androidに転送」機能を搭載、eSIM移行も可能に (2026年02月13日)

- 楽天モバイル、2026年は「ネットワーク強化の年」に 2000億円超を投じ、都市部や地下鉄の“5G化・増強”を加速 (2026年02月12日)

- PayPayの決済音を消せない2つの理由 (2022年06月22日)

- 半固体電池を搭載した「爆発しない充電器」発売、−40〜60度の環境下でも動作 ニューズドテックから (2026年02月12日)

- 韓国から“ケータイ型Androidスマホ”が日本に上陸したワケ 3G停波の受け皿を狙う「ケースマ」の勝算 (2026年02月14日)

- UQ mobileから「motorola edge 60」登場 防塵/防水対応+おサイフケータイ付きで約4.6万円 (2026年02月13日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)