「防水スマホ」がぬれた時にやってはいけないこと 防水性能を過信すると故障の原因に!

最近のスマートフォンは、IPX7等級あるいはIPX8等級の防水性能を備えているものが多くなっています。これらの等級を確保していれば、水中に落としてしまったり、雨にぬれてしまったりしても、問題なく動作するようになっています。

ただ、防水性能があるといっても“万能”ではありません。水にぬれた後の使い方を誤ると故障につながる可能性もあります。防水スマホにおいて“やってはいけないこと”をチェックしていきましょう。

絶対ダメ! 充電端子がぬれたままの充電

一般的に、防水スマホではUSB/Lightning(充電)端子やイヤフォンマイク端子にも防水加工が施されています。これらの端子に水分が入ったというだけでは、特に問題はありません。

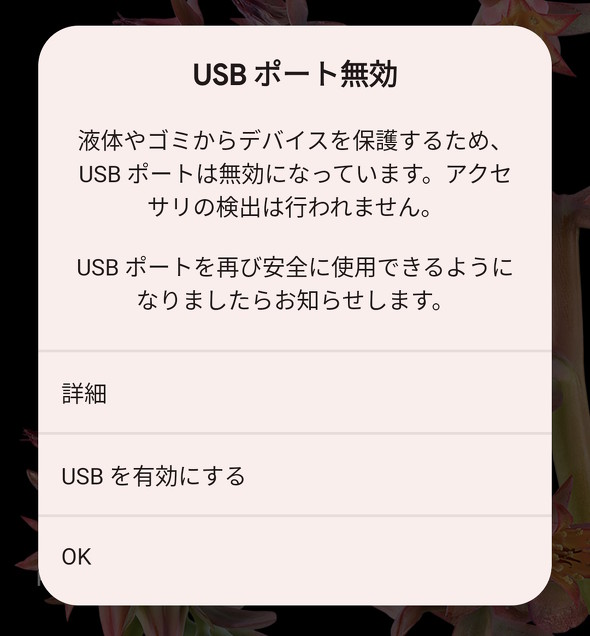

しかし、充電端子に水分が入ったまま充電器(ACアダプター)などをつなぐと、電気回路のショートによってスマホ本体や充電器などが故障する可能性があります。機種によっては水分(や異物)を検知すると端子の機能を強制停止できるものもありますが、確実に動作するとも限りません。

防水スマホでも、水にぬれてしまった場合は充電端子から水を抜いて、確実に乾燥させてから充電器などをつないでください。

これもダメ! 海で使った後の放置

今のシーズンでは、海でスマホを使う機会もあるかと思います。当然、海水が防水スマホに付着してしまうこともあるでしょう。

「防水スマホだから、海水が付いても大丈夫!」と考えている人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。防水スマホに海水が付いてしまった場合は、可能な限り早く水道水(または真水)で洗い流してください。洗い流さないと、ボディーや充電端子など、スマホの物理的な劣化が早く進んでしまう恐れがあります。

洗い流す際は、弱い水流で念入りに行いましょう。特に、充電端子は直接入り込んだ場合はもちろん、そうでない場合も重点的に洗い流してください。さびの原因となってしまいます。

洗い流した後は、水滴を乾いた布などでよく拭き取り、端子類を含む穴に入り込んだ水分をよく取ってからしっかりと乾燥させてください。

防水スマホというと「水に対する鉄壁の守りを備えている」イメージがあります。しかし、先述の通り“防水”とはいえ弱点もあります。もう1つ、見過ごされがちな防水スマホの弱点急激な温度変化があります。

この時期は、外にいるとスマホが熱を持ちやすくなります。この状態でとても涼しい場所に入ると、スマホ内部の空気が急激に冷やされ、内部に水滴が発生する可能性があります(いわゆる「結露」です)。この水滴が、知らず知らずのうちに本体を故障させることもあります。

設定温度が25〜28度くらいのクーラー(エアコン)が効いた部屋なら、そこまで心配しなくても大丈夫ですが、氷穴や業務用の冷蔵/冷凍庫など、極端な温度差が生じる場所に入る際は、スマホをある程度冷ましてからにしてください。

関連記事

Androidスマホが熱くなったらどうする? やってはいけないことは?

Androidスマホが熱くなったらどうする? やってはいけないことは?

スマートフォンは暑さに弱い。高温の炎天下で使用すると瞬く間に熱を持ち、持っていられないほどの熱さになる。熱くなってしまう原因と、その対策を紹介する。 モバイルバッテリーを使う際にやってはいけないこと “寿命”を縮める恐れも

モバイルバッテリーを使う際にやってはいけないこと “寿命”を縮める恐れも

外出先でスマートフォンを使う際の必需品といえるのがモバイルバッテリー。ただし使い方1つで寿命を伸ばしたり、逆に短くしてしまったりということもあります。まず気を付けたいのが、「充電しっぱなしにしないこと」です。 スマホが熱い! 「保冷剤」で冷やしてもいい?

スマホが熱い! 「保冷剤」で冷やしてもいい?

スマートフォンは熱くなると、発熱を抑えるために機能制限をかけます。「早く普通に使えるようにしたい」といって保冷剤で冷やすのはアリなのでしょうか? 熱いスマホを冷やすのに「冷風」はアリ?

熱いスマホを冷やすのに「冷風」はアリ?

涼しい日も増えてきましたが、昼間はまだ暑い日が続きます。熱くなったスマホを冷やす際に、クーラーや冷房運転のエアコンの冷気を当てるのは良いのでしょうか……? スマホが発熱! 「絶対にやってはいけないこと」は?

スマホが発熱! 「絶対にやってはいけないこと」は?

夏も本番を迎えました。外でスマホを使うと、非常に熱くなることもあります。そうなったら、どうすればいいのでしょうか……?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ガストで人を介さず「テーブル決済」、食い逃げ対策はあるのか? すかいらーくに聞いた安心の仕組み (2026年02月21日)

- ガストの「テーブル決済」をPayPayで試してみた 便利だけど思わぬワナも (2024年04月14日)

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- LTE(4G)にもケータイはあります!! (2026年02月21日)

- ソフトバンクが「iPhone 16e」「Galaxy S25/S25 Ultra」を価格改定 月1円から (2026年02月20日)

- iOSとAndroidで「eSIMクイック転送」がついに解禁 iPhoneとPixelで検証、OSの壁はなぜ越えられた? (2026年02月21日)

- 「ポケモンGO」のバトルシステムを大幅改修 通信環境や端末差による「不整合」を解消へ (2026年02月20日)

- povo2.0の「サブスクトッピング」はどれだけお得? ahamoやLINEMOと比較 安く使うなら“長期”もアリ (2026年02月20日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)