「HTC J butterfly HTL21」 新しいHTCのDNAを“中身”を分解して知る:バラして見ずにはいられない(1/2 ページ)

節々から伝わる大きな世代変化

台湾に本社を置くスマートフォンメーカーHTCは、KDDIと共同で開発した「HTC J ISW11HT」や「HTC J butterfly HTL21」をヒットさせ、「INFOBAR A02」を手がけるなど、今や日本国内でも存在感を示すメーカーの1つだ。1997年に同社が創業した当時は、企業名を「High Tech Computer Corporation」といい、PDA(携帯情報端末)の委託生産を主要なビジネスとしていた。

この会社が日本のユーザーに広く知られる契機となったのは、2008年にGoogleがモバイル機器用の新OS「Android」を搭載したスマートフォン「T-Mobile G1」(日本ではNTTドコモが「HT-03A」として発売)をリリースしてからであったと思われる。それまでにも、Windows MobileをOSに採用した端末を発売していたが、注目度はあまり高くなかった。

2007年、大きな液晶ディスプレイにタッチパネルを装備したAppleの「iPhone」が米国で発売され、大ヒット作となっていた。当時スマートフォンと言えば、世界を飛び回るビジネスパーソンのツールという印象が深かったが、Appleはタッチパネルによる直観的操作と、ゲームや音楽というエンターテインメント要素を付加し、それまで従来型携帯電話(フィーチャーフォンとも呼ばれる)を使っていた多くのユーザーがスマートフォンに注目するきっかけとなった。

Appleの成功を追うこと1年、インターネットの検索ページとして多くのユーザーと接点を持っていたGoogleがスマートフォンをリリースし、特に検索性能と充実した地図機能で多くの利用者を獲得した。またGoogleが傘下に収めた動画サイト「YouTube」の存在も大きかった。調査会社IDCによると、2012年に使用されたスマートフォンの70.1%がGoogleのAndroid OSであった。初号機であるHTC製「T-Mobile G1(HTC Dream)」の健闘あってこその現在と言えるだろう。

実はHTC製スマートフォンの内部構造は、T-Mobile G1の頃から最近までほとんど同じであった。すなわち、半月形の基板でバッテリーを上下に挟むスタイルである。基板は両面に部品を実装し、基板同士を接続するために幅広の高価なフレキシブルプリント基板(FPC)を多用していた。さらに熱対策や電子的なノイズ対策にも悩んでいたようで、内部のあちこちに絆創膏のように小さなテープをペタペタ貼っており、一言で表現すると「雑然としている」状態であった。

しかしHTC J butterfly HTL21は、外観・内部共に設計思想が大きく変わり、HTCとして世代変化を遂げた端末として注目される。まずは外観の特徴を観察してみよう。

狭額縁ディスプレイが特長のボディ

ボディは長方形の形状に変化はないが、全体的に曲面が多く用いられており、端部も手に引っかからないように丸く加工されている。プラスチック製の端末底面を、手に馴染みやすいようラウンドフォルムにした端末は多く存在するが、タッチパネル部の周縁部にも同じような加工を施すのは難しい。この端末のキャッチコピーは「ひとめ惚れの予感です。気持ちよすぎるHTC」であるが、手触り感はこのコピーと一致する。

もう1つの特徴は「狭額縁」と呼ばれるディスプレイ部の構造である。ディスプレイには、表示範囲の外側に比較的大きな面積の非表示部分(額縁と呼ばれている)がある。端末を保持する手の力やタッチパネルに触れる指の力を分散して、タッチパネルや液晶パネルへの影響を防止する役割を果たすこの額縁面積は、比較的大きい機種が多い。しかし本機では、上下方向の額縁面積は大きいが、左右の額縁面積は狭い。同じ液晶パネルの幅であれば、額縁が狭いほど端末の横幅を抑えることが可能だ。幅が狭ければ、より片手で操作しやすい。

いよいよ分解

HTC J butterfly HTL21の特徴の1つは、リチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵する点だ。ユーザー自身でバッテリーを交換することはできないが、キャリアのサポートプランに加入していれば5250円で交換してもらえる。バッテリーの容量は3.75V/2020mAhで、取扱説明書によると、LTE使用時の連続待受時間は270時間、連続通信時間は750分。ちなみに前モデルのHTC J ISW13HTはWiMAX対応モデルであったが、本機ではWiMAXはサポートしておらず、LTEを利用する。

今回の分解で最初に手を付けるのは、端末の背面カバーである。防水対応のため隙間も少ないが、端末を裏返し、カバーの境界にマイナスドライバーを差し込んでグイと起こすとカバーが外れる。この時点ではバッテリーはまだ見えない。カバーには各種アンテナが埋め込まれており、アンテナの用途に応じてラーメンの器にある雷文のようにクネクネとさまざまなパターンを形成している。

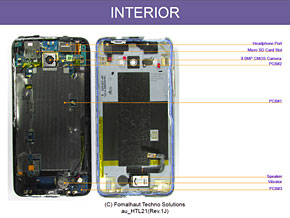

カバーを外して端末側を見ると、大きく黒いシールで覆われた物体が目に入る。これがメイン基板だ。上下に各種スロットやMicro USB端子用の小型基板を別途配置しているが、ICチップなどの主要部品はほぼ全てメイン基板の片側に実装されている。基板の裏側はバッテリーを配置する関係から何も搭載されていない。この基板こそが、今回の端末分解のハイライトである。

大混雑する基板

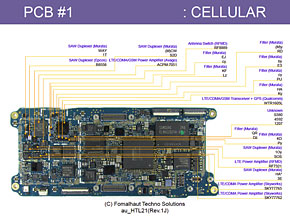

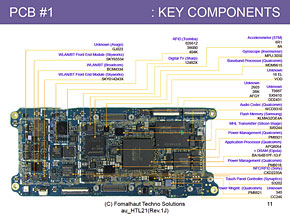

「大混雑」と表現したが、決してマイナスの意味ではない。むしろ、LTE・CDMA・GSMの通信回線に加え、無線LAN・Bluetooth・RFID・NFC・赤外線通信・ワンセグなど、日本で使用されるほぼ全ての機能をこの1枚の基板の片側に詰め込んでおり、これまでのHTCでは考えられなかった高密度実装を達成している。MLCC(積層セラミックコンデンサ)など電子部品の中で最も員数が多い「受動部品」の点数は約950個。その他の部品を含めると1000個を超える。最も重要な通信回線関係の部品は基板の20%程度の面積に集められ、プロセッサーやフラッシュメモリ、その他の電子部品が残りの場所を占める。メイン基板は捺印から台湾のUnimicron Technologyが製造したと推定される。

関連キーワード

HTC | au 2012年秋冬モデル | HTC J butterfly HTL21 | バッテリー | ディスプレイ | スマートフォン | HTC J ISW13HT | IPS方式 | タッチパネル | 分解 | ベースバンドチップ | T-Mobile G1(HTC Dream) | リチウムポリマー | 液晶パネル | LTE(Long Term Evolution) | NFC(Near Field Communication) | HT-03A | HTC Magic | ジャパンディスプレイ | バラして見ずにはいられない | INFOBAR A02 | モバイルデバイス | クアッドコア | QUALCOMM(クアルコム)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 貼り付ければOK、配線不要の小型ドライブレコーダー発売 スマート感知センサーで自動録画 (2024年04月25日)

- シャープ、5月8日にスマートフォンAQUOSの新製品を発表 (2024年04月24日)

- 中古スマホが突然使えなくなる事象を解消できる? 総務省が「ネットワーク利用制限」を原則禁止する方向で調整 (2024年04月25日)

- Evernoteからの乗り換えでオススメのメモアプリ5選 無料で使うならどれがいい? (2024年02月13日)

- ドコモ、「Xperia 10 V」を5万8850円に値下げ 「iPhone 15(128GB)」の4.4万円割引が復活 (2024年04月25日)

- モバイルSuicaのチャージや利用でポイントがたまる 「JRE POINT」をお得に活用しよう (2024年04月26日)

- 通信品質で楽天モバイルの評価が急上昇 Opensignalのネットワーク体感調査で最多タイの1位 (2024年04月25日)

- 楽天モバイルのスマホが乗っ取られる事案 同社が回線停止や楽天ID/パスワード変更などを呼びかけ (2024年04月23日)

- 「HUAWEI Pocket 2」はデザインとカメラで勝負の縦折りスマホ 16GB+1TBの特別版も (2024年04月26日)

- スマホを携帯キャリアで買うのは損? 本体のみをお得に買う方法を解説 (2024年04月24日)