VAIO史上、最薄最軽量モバイルノート「VAIO X」を徹底検証する(後編):3台のXを横並びで比較(4/5 ページ)

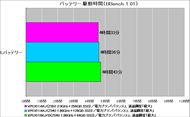

S/L/Xバッテリーの駆動時間

VAIO Xの大きなウリの1つであるバッテリー駆動時間もチェックした。レビュー前編で取り上げた通り、VAIO XはS/L/Xの3種類のバッテリーを用意している。各バッテリーの駆動時間は、標準仕様モデルの場合にLバッテリーで約10時間、Xバッテリーで約20.5時間、VAIOオーナーメードモデルの場合にSバッテリーで約4〜5時間、Lバッテリーで約8.5〜10時間、Xバッテリーで約17.5〜20.5時間をうたう。Sバッテリーは単体で販売されず、VAIOオーナーメードモデルのCTOメニューのみで展開される。

ここでは3台のVAIO XにS/L/Xの各バッテリーを装着し、駆動時間を比較した。テストにはバッテリー駆動時間計測ソフトのBBench 1.01(海人氏作)を用いている。BBenchの設定は、10秒ごとにキーボード入力、60秒ごとに無線LAN(IEEE802.11g)によるインターネット巡回(10サイト)を行うというものだ。

VAIO Xの電源プランは「バランス」、ワイヤレス通信機能はオン(ワイヤレスWANはオフ)、液晶ディスプレイの輝度は最大、音量は半分(ヘッドフォン装着)といった状態で、満充電からバッテリー残量がなくなり、シャットダウンするまでの時間を計測した。動画再生などではもっと駆動時間が短くなるが、このテスト条件は比較的厳しく、駆動時間は公称値より大幅に短くなることが多い。

テスト結果は、Sバッテリーで2時間14分〜2時間19分、Lバッテリーで4時間33分〜4時間43分、Xバッテリーで9時間20分〜9時間33分というものだった。通常カタログに記載されるJEITA規格による測定法のバッテリー駆動時間は、実際より2倍程度長い時間になることも多く、テスト結果は予想範囲内だ。

64GバイトUltra ATA SSDを搭載した構成より、変換アダプタ経由で接続される128Gバイト/256GバイトSerial ATA SSDを搭載した構成のほうが、バッテリー駆動時間は少し短くなる傾向にある。ただし、SSDの消費電力の違いに比べて、液晶ディスプレイなどほかのデバイスの消費電力が与える影響のほうが大きいため、今回のテストではスペックの違いによる駆動時間の差は小さかった。

そもそも、VAIO Xは液晶ディスプレイの輝度が高く、室内で利用する場合、最高輝度ではまぶしく感じることも少なくない。液晶ディスプレイの輝度を下げて、より省電力効果の高い設定にすることで、バッテリー駆動時間をかなり延長できることが予想される。

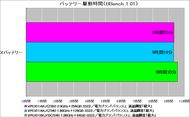

そこで、BBench 1.01の設定はそのままに、VAIO X標準仕様モデルの電源プランを「省電力」にセットし、液晶ディスプレイの輝度を半分(5/9段階)まで下げ、「VAIO省電力設定」(表示色16ビット、リフレッシュレート40Hz、有線LANオフ)も適用した状態で、Lバッテリー装着時の駆動時間を計測してみた。

「VAIO省電力設定」では、表示色を32ビットから16ビットに、リフレッシュレートを60Hzから40Hzに、有線LANの電源をオンからオフに切り替えることで、バッテリー駆動時間をさらに延ばすことができる(写真=左)。VAIO Xの設定を変更した場合のバッテリー駆動時間(写真=中央)。「バッテリーいたわり充電モード」の設定では、バッテリーの充電量を約50%や約80%に抑えることで、バッテリー駆動時間と引き替えにバッテリー寿命の延長を図れる(写真=右)

「VAIO省電力設定」では、表示色を32ビットから16ビットに、リフレッシュレートを60Hzから40Hzに、有線LANの電源をオンからオフに切り替えることで、バッテリー駆動時間をさらに延ばすことができる(写真=左)。VAIO Xの設定を変更した場合のバッテリー駆動時間(写真=中央)。「バッテリーいたわり充電モード」の設定では、バッテリーの充電量を約50%や約80%に抑えることで、バッテリー駆動時間と引き替えにバッテリー寿命の延長を図れる(写真=右)結果はバッテリー駆動時間が4時間43分から7時間19分まで一気に延びた。VAIO Xはパフォーマンスが高くないため、性能より省電力を優先する「省電力」の電源プランを使うシーンは少ないだろうが、いざとなればバッテリー駆動時間をここまで延ばせるというのは安心感がある。

ちなみに、電力プランを「バランス」に、液晶ディスプレイ輝度を半分にした状態で、頻繁にWebブラウズやメールをしつつ、文書を作成してみたところ、Lバッテリーで5時間程度、Xバッテリーならば10時間程度は利用できた。ビジネスユースでは、この辺りがバッテリー駆動時間の目安になるだろう。極限まで薄型軽量を追求したボディで、ここまで長時間のバッテリー駆動が行えるのは見事だ。

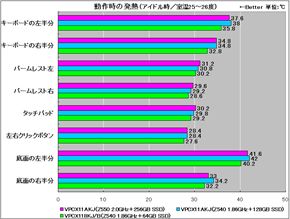

薄型軽量ボディはどこまで発熱するのか?

薄型軽量ボディで懸念される動作時の発熱もチェックしよう。VAIO Xを樹脂製のデスクに置き、ボディ表面の温度を放射温度計で計測した。計測したのは、ACアダプタに接続し、Windows 7の起動から30分間アイドル状態で放置した場合と、そこからシステムに高い負荷がかかるPCMark05のCPUテストを30分間実行し続けた場合の2パターンだ。

電源プランは「バランス」、液晶ディスプレイの輝度は最大、ワイヤレス通信機能はオン、音量は半分(ヘッドフォン接続)、底面のツメは立てた状態とした。また、スクリーンセーバーはオフにし、アイドル状態から一定時間経過しても液晶ディスプレイの表示やSSDの電源がオフにならないように設定している。

ボディの温度は、キーボードの左半分/右半分、パームレストの左右、タッチパッド、タッチパッドの左右クリックボタン、ボディ底面の左半分/右半分を計測した。各部で最も高温になる部分を探して、温度を計っている。テスト時の室温は約25〜26度だ。

計測結果は、放熱設計に余裕がない薄型軽量ボディながら、かなり健闘しているといえる。全体としては、Atom Z540(1.86GHz)と64GバイトUltra ATA SSD搭載の構成に比べて、Atom Z540(1.86GHz)と128GバイトSerial ATA SSD搭載の構成、Atom Z550(2.0GHz)と256GバイトSerial ATA SSD搭載の構成のほうが、温度が高めに推移した。Atom Z540(1.86GHz)と128GバイトSerial ATA SSD搭載の構成が最も高温になったのは、Atom Z550(2.0GHz)と256GバイトSerial ATA SSD搭載の構成では内蔵ファンがよく回転していたためと思われる。

いずれもユーザーが操作時に触れることが多いパームレストとタッチパッドは低温を維持しており、システムに高い負荷をかけても傾向は変わらない。また、グラフの値は各部の最高温度を採用したため、低温部の結果は反映されておらず、キーボードは「E」や「R」キーの周辺こそ高温だが、大部分はアイドル時で31〜32度程度、高負荷時で33〜34度程度におさまっていた。そのため、キーボードやタッチパッドの操作時に不快な熱を感じることは少ない。

ただし、底面は吸気口の周辺(CPUとチップセットが実装されている部分)が発熱しやすく、ヒザの上などに本体を置いて作業をすると、これをふさいでしまうため、高温になりやすい点は注意が必要だ。机上で使う場合も、ボディと設置面の間に空冷用のスペースを作るため、底面のツメは立てて利用したほうがいいだろう。

次のページでは動作時の騒音を検証し、最後に前後編のレビューを総括する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)