世界を上回るペースでBoxが日本で受け入れられている理由 「Box AI」で加速する社内コンテンツの活用:IT産業のトレンドリーダーに聞く!(1/3 ページ)

【連載一覧】

- 日本の中小企業を元気にしたい! 3つのクラウドを中心に「All Adobe」で取り組む理由

- 「チャンス」を的確に生かす日本HPが躍進する理由

- リーダーシップへの復権を目指すインテルの取り組みを鈴木国正社長に聞く

- モバイルPCの景色を変えられるdynabookを 5年目を迎えるDynabookが目指す道

- 「100万人に喜んでもらえるVAIO」に挑戦しよう! VAIOを触ったことがない山野氏のこだわり

- エプソンの碓井会長が語るマイクロピエゾからPrecisionCoreへの歩み

- コロナ禍でも過去最高の売上を記録! 全米50州を行脚したアイコム 中岡社長が大切にするもの

- 各社を渡り歩いたレノボの檜山社長が語る 国内トップPCメーカーの強みを生かす経営術

- 「100年後の人にあって良かったと思われるもの」を目指して MetaMoJiが進める現場のDX

- 「スピード×3/生産性の爆上げ/挑戦」 弥生の前山社長が呼び掛けるこだわりの理由

- 「マウスコンピューターはPCの会社である」 小松社長が創業30周年を迎えて断言する理由

- 「IBMはテクノロジーカンパニーだ」 日本IBMが5つの「価値共創領域」にこだわるワケ

- シャープ初の社内スタートアップは成功できる? 波瀾万丈のAIoTクラウドが目指す道

- PC畑を歩んできたエプソン販売の栗林社長が改めて「お客さま」本意の方針を掲げる理由

- お客さまの悩み事を解決して時を生む! コロナ禍を経てTOKIUMが“脱皮”したワケ

Boxが、「第3章」の幕開けを迎えている。

コンテンツの同期と共有からスタートしたBoxのサービスは、コロナ禍においてリモートワークが進展する中、セキュアなコンテンツ管理の仕組みとして高い評価を得て、日本でも利用が大きく拡大。さらに、昨今ではAIを活用したインテリジェントコンテンツマネジメント(ICM)のメッセージを打ち出し、セキュアなコラボレーションやコンテンツ管理、AIを活用したワークフローの実現を支援するサービスへと進化している。

そして2024年11月に、米サンフランシスコで開催した同社年次カンファレンス「BoxWorks 2024」では、「Content+AI」をテーマに、ICMを次のステージへと引き上げた。

インタビュー前編では、Box Japanの古市克典社長に、これまでのBoxの経緯を振り返ってもらいつつ、“第3章”となるインテリジェントコンテンツマネジメントの取り組みについて聞いた。

- インタビュー後編はこちら→「日本社会の幸福がなくてはBoxの幸福はない」 古市社長がこだわる組織作り

Boxが日本のユーザーに受け入れられている理由

―― 日本におけるBoxのユーザー数が、着実に増加しているようですね。

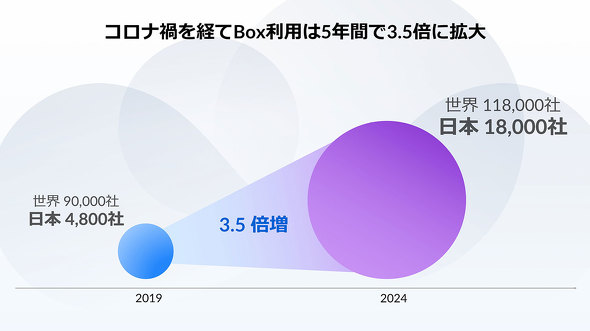

古市 Boxの国内ユーザー数は、2019年には4800社だったものが、2024年には1万8000社に達し、この5年間で3.5倍に増加しました。また、日経平均株価の日経225では、75%の企業がBoxを利用しています。コロナ禍をきっかけに、Boxを活用する日本のユーザーが急速に増えており、その背景には、Boxが掲げてきたコンテンツクラウドに対する評価が高まってきた点が挙げられます。

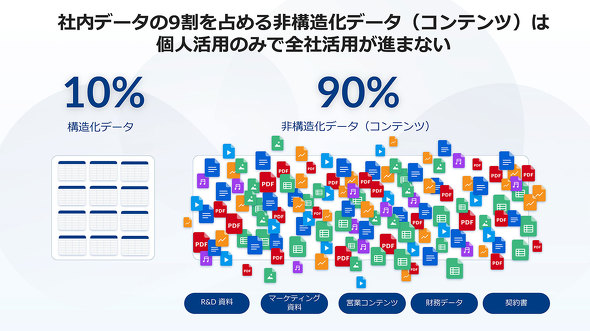

例えば、企業で日々利用している資料や契約書、営業コンテンツ、動画などの非構造化データは、社内データ全体の9割を占めるにも関わらず、その多くが個人活用だけで、全社活用ができていないという実態があります。

しかも、それらのデータを活用する環境が、コロナ前には出社を前提としたものになっており、ハイブリッドワークを始めとした新たな働き方において、さまざまな課題が生まれたことは、多くの人が経験したのではないでしょうか。

コロナ禍では、多くの企業がSaaSを導入し、リモートワークでもデータを活用できるようにしましたが、その結果、アプリケーションごとにファイルが保管され、クラウド上にデータが分散され、さらに、利用者がそれぞれにファイルを利用するため、最新版のファイルがどれか分からないといったように、「ファイルの迷子問題」があちこちで見られるようになりました。

これを解決したのがBoxです。それまでファイルの管理は、アプリケーションごとにMicrosoftやGoogleなどに任せていたわけですが、いろいろなSaaSが活用されるようになると、そのままでは生産性が低下してコストが増大し安全性が低下する状況に直面した企業が相次ぎました。その解決策が、アプリケーションとファイルを分離して管理できるBoxだったわけです。コロナ禍をきっかけに、多くの企業がクラウドを利用し始めた結果、そこで生まれる課題を解決するためにBoxの採用が進んだのです。

Boxであれば格納できるデータ容量は無制限ですし、ファイルを1カ所に置くことで「ファイルの迷子問題」も解決できます。また、現場ではアプリケーションごとに異なるセキュリティポリシーの設定に混乱しており、それが情報漏えいの温床になるケースもありましたが、Boxによって統一されたセキュリティポリシーの元で、最新のセキュリティ技術を活用しながら、ファイルの管理、運用ができる点も評価されています。

さらに、電子署名サービスの「Box Sign」も、高い評価を得ました。これは日本法人から本社に強く要望して追加した機能でもあるのですが、他社の電子署名サービスが容量課金であるのに対して、Box Signは無制限で利用できますし、経済産業省のグレーゾーン解消制度にも対応していますから、あらゆるところに電子署名を利用する環境を実現できます。

お客さまのニーズが拡大し、それに伴ってBoxがサービスを提供する範囲も拡大しています。しかし、2005年の創業時からの基本姿勢は、他社が持つ優れたサービスとつなぐことであり、その方針は変わりません。

―― Boxが日本のユーザーに受け入れられている理由は何でしょうか。

古市 Boxは、「チームワーク促進ツール」といえる存在です。一般的に言われるのが、日本の企業は組織力が強いという点です。コラボレーションやチームワークを重視した日本企業の仕事の進め方にBoxがマッチしたといえます。

そして、もう1つの理由は、Boxの米本社が、日本のユーザーの声に敏感だということです。例を挙げると、最新のBox AIを開発する際にも日本からパイロットユーザーに参加してほしいという強い要望が本社からあり、日本から2社が参加して日本の声を製品化に反映しています。

実はBoxのグローバルの売上げのうち、約21%が日本法人となっています。外資系企業としては異例ともいえる高い水準です。しかも、円安の中での結果ですし、日本での受注高も増えていますから、この比率はまだ上昇することになります。

米本社も日本のお客さまを大事にしたいという気持ちが強く、日本市場にとっては、とてもいい循環が生まれています。他の外資系IT企業からBoxに入社した社員から驚かれるのは、「そこまで日本からの要望を伝えることができるんだ」という点なんですよ(笑)。

古市氏に現在利用しているPCを聞いたところ、「Boxの社長に就任する前はWindows PCでしたが、Macの方が直観的に使えることもあり、今はMacにiPadやiPhoneを組み合わせて使っています。アプリやデータの連携がとても楽です」とのことだった

古市氏に現在利用しているPCを聞いたところ、「Boxの社長に就任する前はWindows PCでしたが、Macの方が直観的に使えることもあり、今はMacにiPadやiPhoneを組み合わせて使っています。アプリやデータの連携がとても楽です」とのことだったBoxの日本法人を立ち上げた際にはリソースが限られ、知名度も低く、Boxの良さがなかなか理解されませんでした。私は分析が好きなので業界や企業規模などに分類しながら分析をして、どこにBoxの市場性があるのかを考えたのですが、それがことごとくうまく行かない(笑)。行き詰まったときに、ふと思ったのが業界や規模は関係なく、イノベーターやアーリーアダプターと呼ばれる人たちにアプローチするのがいいのではないかということでした。

実際、Boxの良さを最初に理解してくれたのは、新たなテクノロジーに敏感なITリーダーの人たちで、そこから社内に広がっていくという流れができ、その動きを見た他社の先進的ITリーダーたちが関心を寄せるという流れができました。

今はマジョリティー層にまで広がり、官公庁や金融など、もともとクラウドには保守的と言われた企業や組織にもBoxが導入されています。「Box Zones」で任意の地域内にコンテンツを保管できるようにしており、日本では、Google Cloud Platformの他、AWSおよびMicrosoft Azureの一部データセンターを活用して、PaaSの上でBoxを稼働させ、国内にコンテンツを保管し、処理できるようにしています。

私たちは年次イベントとして、「Box Works Tokyo」を毎年日本で開催していますが、参加者からは、「事例の発表が多いですね」と、よく言われます。このように、日本でも数多くの新たな事例が創出されているところです。

関連記事

「日本社会の幸福がなくてはBoxの幸福はない」 古市社長がこだわる組織作り

「日本社会の幸福がなくてはBoxの幸福はない」 古市社長がこだわる組織作り

ポストコロナ時代に入り、業界を取り巻く環境の変化スピードが、1段上がった。そのような中で、IT企業はどのようなかじ取りをしていくのだろうか。各社の責任者に話を聞いた。ここでは、大河原克行氏による経営者インタビュー連載のBox Japan 後編をお届けする。 テクノロジーだけに頼らず人の力を使う! TOKIUMの導入企業数がうなぎ登りなワケ

テクノロジーだけに頼らず人の力を使う! TOKIUMの導入企業数がうなぎ登りなワケ

ポストコロナ時代に入り、業界を取り巻く環境の変化スピードが、1段上がった。そのような中で、IT企業はどのようなかじ取りをしていくのだろうか。各社の責任者に話を聞いた。ここでは、大河原克行氏による経営者インタビュー連載のTOKIUM 後編をお届けする。 お客さまに寄り添うしかない エプソン販売の栗林社長が「環境」「サスティナビリティ」にこだわるワケ

お客さまに寄り添うしかない エプソン販売の栗林社長が「環境」「サスティナビリティ」にこだわるワケ

ポストコロナ時代に入り、業界を取り巻く環境の変化スピードが、1段上がった。そのような中で、IT企業はどのようなかじ取りをしていくのだろうか。各社の責任者に話を聞いた。大河原克行氏による経営者インタビュー連載のエプソン販売 後編をお届けする。 「社長室と役員室はなくしました」 価値共創領域に挑戦する日本IBM 山口社長のこだわり

「社長室と役員室はなくしました」 価値共創領域に挑戦する日本IBM 山口社長のこだわり

ポストコロナ時代に入り、業界を取り巻く環境の変化スピードが、1段上がった。そのような中で、IT企業はどのようなかじ取りをしていくのだろうか。各社の責任者に話を聞いた。大河原克行氏による経営者インタビュー連載の日本IBM 後編をお届けする。 「会計の民主化」で中小企業の業績向上に貢献 弥生の前山社長が描く日本と弥生の未来

「会計の民主化」で中小企業の業績向上に貢献 弥生の前山社長が描く日本と弥生の未来

コロナの5類感染症変更以降も、経済状況や社会情勢の激変は続いている中で、IT企業はどのような手を打っていくのだろうか。大河原克行氏による経営者インタビュー連載の弥生 後編をお届けする。 「現場のデジタル化はまだこれから」 MetaMoJiが目指す日本人のための、日本語のための、日本文化のための会社とは

「現場のデジタル化はまだこれから」 MetaMoJiが目指す日本人のための、日本語のための、日本文化のための会社とは

コロナの5類感染症変更以降も、経済状況や社会情勢の激変は続いている。継続する円安に伴う物価の上昇が続く中で、IT企業はどのような手を打っていくのだろうか。大河原克行氏によるインタビュー連載のMetaMoji 後編をお届けする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 16GB版と8GB版のすみ分けが進むRTX 5060 Ti――HDD「完売」報道の影響は? 今週末のアキバパーツ事情 (2026年02月21日)

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- ルンバが日本のために本気を出した! 「Roomba Mini」が示す“小が大を兼ねる”新基準とは (2026年02月21日)

- モニター台とドッキングステーションが合体した「Anker USB-C ハブ 10-in-1 Monitor Stand」が28%オフの1万7990円で販売中 (2026年02月20日)

- 上下2画面で作業効率を大幅に高める「InnoView デュアル モバイルモニター」が36%オフの2万8212円に (2026年02月20日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 内蔵タッチパッドが変形する「EWiN 折りたたみワイヤレスキーボード」が24%オフの5319円で販売中 (2026年02月20日)

- 微細な造形を圧倒的な解像度で実現する3Dプリンタ「ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K」が20%オフの7万2798円に (2026年02月20日)

- ホール効果スティックで高耐久、精密な操作を実現する「BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー」がセールで9027円に (2026年02月19日)

- 繰り返し使える「充電式カイロ」5製品を試す そもそもリチウムイオン電池内蔵で温めても大丈夫? (2026年02月20日)