IIJが「フルMVNO」に取り組む2つの理由 佐々木氏が解説:IIJmio meeting 15(1/2 ページ)

インターネットイニシアティブ(IIJ)は、2016年8月にドコモに対して加入者管理機能である「HLR/HSS」の連携に関する申し込みを行い、承諾されたことを発表した(関連記事)。IIJは国内初の「フルMVNO」となり、2017年度下期にデータ通信サービスを開始する予定。IIJmio meeting 15で、同社のネットワーク本部 技術企画室 担当課長 佐々木太志氏が、フルMVNOを目指した背景と理由、フルMVNOになったIIJが目指すビジネスについて語った。

IIJ ネットワーク本部 技術企画室 担当課長 佐々木太志氏。冒頭で佐々木氏は「ユーザーにフルMVOについて説明するのは非常に難しく、これまでのIIJmio meetingのセッションで、どう説明すべきか一番悩んだ」と明かした

IIJ ネットワーク本部 技術企画室 担当課長 佐々木太志氏。冒頭で佐々木氏は「ユーザーにフルMVOについて説明するのは非常に難しく、これまでのIIJmio meetingのセッションで、どう説明すべきか一番悩んだ」と明かした「横並び化の打破」と「IoT時代に必要なSIMの提供」を目指す

「フルMVNOになると、携帯電話システムのうち、キャリアが提供している部分とMVNOが提供している部分の境界線が少し動くという話。フルMVNOだから、すごいことができるかというと、そうではない」

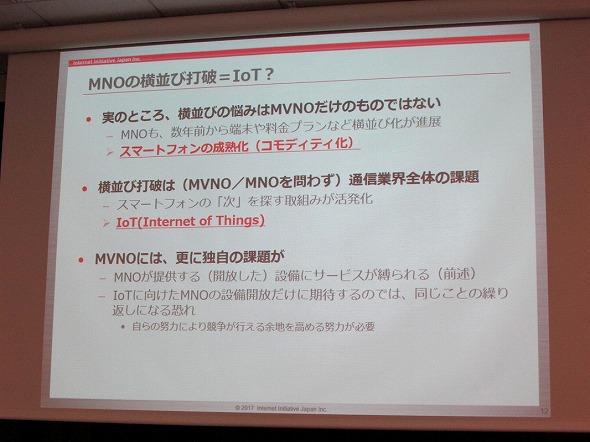

冒頭、このように語った佐々木氏だが、IIJがフルMVNOを目指した理由は2つあるいう。「横並び化」と「IoT時代に必要なSIM」だ。

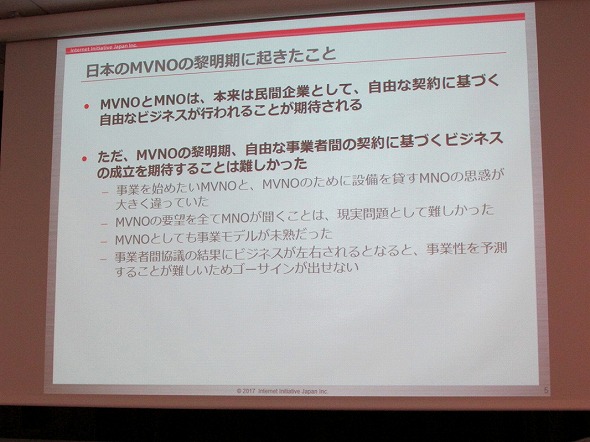

民間企業同士がビジネスで相対するとき、普通は自由で対応な立場で協議するのが当たり前だ。しかし、10年前のMVNOの黎明(れいめい)期は、MNOとMVNOが自由に協議し、契約を結んでビジネスを成立させることが難しかったと佐々木氏は振り返る。「事業を始めたいMVNOと、今後、競争相手となるMVNOに設備を貸すMNOの思惑は、当然食い違うところがある」(佐々木氏)

今でこそ600社ものMVNOが存在するが、当時はMVNOの事業モデルが未熟だった。現在のように格安スマホが普及している時代を見据えていたMVNOは存在せず、キャリアのビジネスも今とは異なっていた。「MVNO側はどうしたらいいか判断ができず、協議が進まない。経営側も、事業性を予測できないので、やるべきかやめるべきかを判断できないなど、いろんな問題があって大変だった」と明かす。

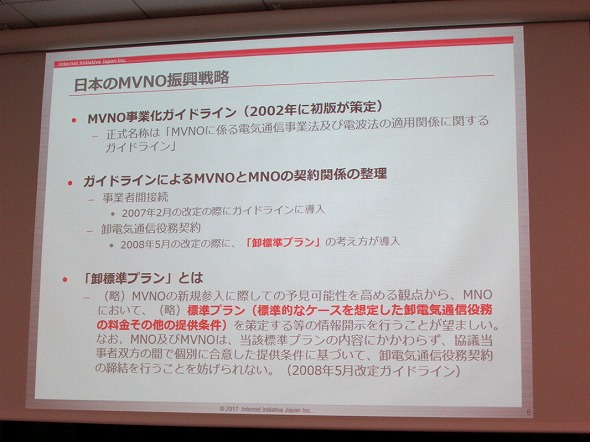

そうした状況で、2002年、MVNOの振興政策として「MVNO事業化ガイドライン」が総務省によって策定された。ガイドラインを作ることによって、MVNOとMNOの契約関係を整理しようという狙いだ。

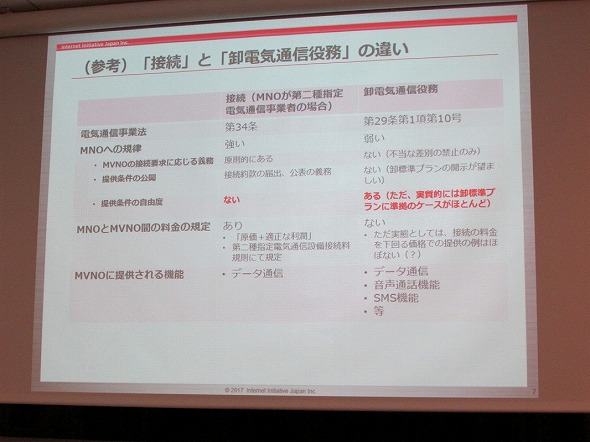

ガイドラインの中では、2つの契約形態が示されている。1つが事業者間接続で、2007年の改定の際にガイドラインに導入された。もう1つが卸電気通信役務契約で、業界内で「卸契約」と呼ばれている。2008年5月の改定の際に「卸標準プラン」という考え方が導入された。

この卸標準プランは「今のMVNOの全体をほぼ支えているといっても過言ではない制度」だ。契約のテンプレートともいえるプランで、「このテンプレート通りの契約であれば、比較的スムーズに事業を始められる」(佐々木氏)。

この卸標準プランはあくまでテンプレートなので、これを元にいろいろな条件をMNO、MVNOで議論し、自由な契約ができるというのが建前だった。しかし、現実的には卸標準プランに準拠しているケースがほとんど。MNOと再協議し、より自由な契約を達成できたケースはほとんどないという。

赤字で記載されている部分、提供条件の自由度で「接続」には契約の自由度が「ない」。キャリアが約款を決めたら、それを守るしかない。「卸電気通信役務」には自由度は「ある」。しかし、実質的には卸標準プラン通りのケースがほとんどだという

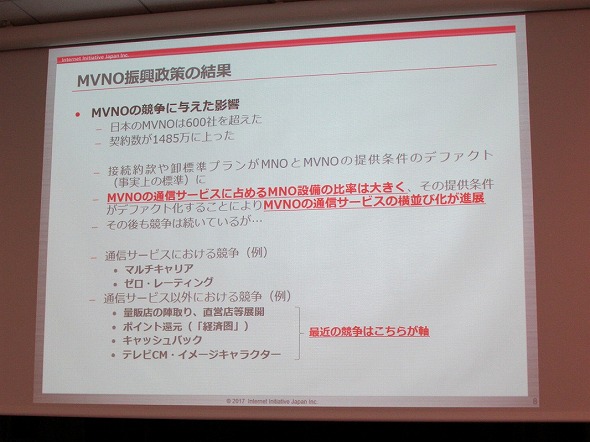

赤字で記載されている部分、提供条件の自由度で「接続」には契約の自由度が「ない」。キャリアが約款を決めたら、それを守るしかない。「卸電気通信役務」には自由度は「ある」。しかし、実質的には卸標準プラン通りのケースがほとんどだというなぜなら「キャリアの方が交渉力が強く、たくさんの設備を持っており、技術のノウハウもMVNOはMNOに勝てない」からだ。一方で、この卸標準プランが導入されたおかげで、MVNOの参入は容易になった。卸標準プランの通りであれば、数カ月という期間でMVNOのサービスを始めることができるので、MVNOの数が増え、現在は600社を超えた。契約数も増加している。

反面、接続約款や卸標準プランが提供条件の事実上の標準となってしまったので、それを超えることはできなくなった。どのMVNOも卸標準プランに基づく契約でやっていると、他のMVNOとの差別化、横並びの打破が非常に難しくなる。

現在、MVNOの通信サービスにおける競争軸は、IIJも行っているマルチキャリア(ドコモ回線とau回線を両方使ってサービスを提供すること)や、ゼロ・レーティング(特定のアプリやサービスに関してはデータ通信量をカウントしない)程度しかなく、差別化が難しい状況だ。しかも、これらが勝負のポイントになっているかといえば、そうともいえず、「むしろ量販店でどれだけカウンターを持っているか、直営の店舗数、ポイント還元、キャッシュバック、テレビCMなど、あまり通信サービスと関係ない、プロモーションの方に競争の軸が移っている」と佐々木氏は指摘する。

こうした横並びの打破が、IIJがフルMVNOを目指した理由の1つになっている。

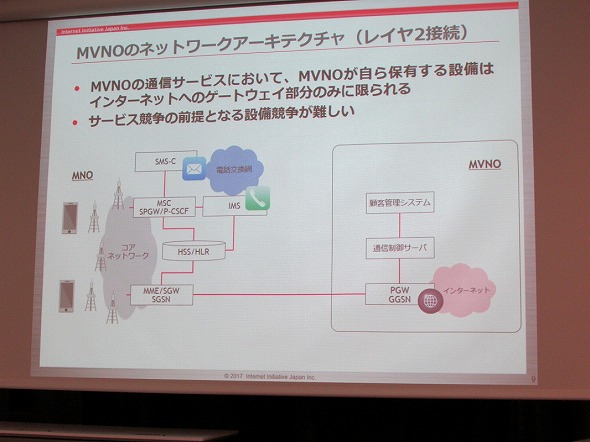

MVNOのネットワーク構成。図ではそれほど差があるように見えないが、MVNOが持っている設備は、ユーザーの端末がインターネットにアクセスするときの最後の出口にある設備だけ。それ以外の、基地局や全国の交換機、SIMカードを管理するためのデータベース(HLR/HSS)、音声やSMSのネットワークについては、基本的にMVNOは設備を持っていないのが日本のMVNOの現状だ

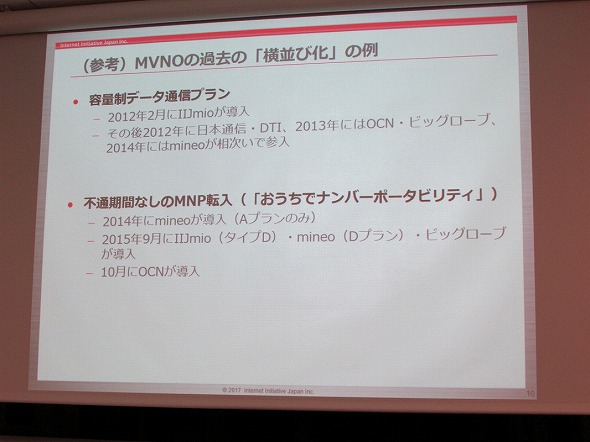

MVNOのネットワーク構成。図ではそれほど差があるように見えないが、MVNOが持っている設備は、ユーザーの端末がインターネットにアクセスするときの最後の出口にある設備だけ。それ以外の、基地局や全国の交換機、SIMカードを管理するためのデータベース(HLR/HSS)、音声やSMSのネットワークについては、基本的にMVNOは設備を持っていないのが日本のMVNOの現状だ 料金も横並びだ。2012年、容量制データ通信プランがなかったところに、IIJmioが1GB容量で2900円程度のファミリーシェアプランを2012年に始めた。しかしその後、他社も参入。今は容量別の料金プランがMVNOはもちろん、MNOでも当たり前になった。不通期間なしのMNP転入を最初に実現したのはmineo。その後、IIJやBIGLOBE、OCNも導入した。これはドコモがそれを可能にする機能をその時期から提供したため

料金も横並びだ。2012年、容量制データ通信プランがなかったところに、IIJmioが1GB容量で2900円程度のファミリーシェアプランを2012年に始めた。しかしその後、他社も参入。今は容量別の料金プランがMVNOはもちろん、MNOでも当たり前になった。不通期間なしのMNP転入を最初に実現したのはmineo。その後、IIJやBIGLOBE、OCNも導入した。これはドコモがそれを可能にする機能をその時期から提供したため横並びの現状はMNOも同様だ。料金プランも端末も、各キャリアとも、ほとんど差がない。これはスマホのコモディティ化(成熟化)による。「コモディティ化すると差別化は難しくなる。横並びを打破し、新しいビジネスをどうやって起こすかは、MVNOもMNOも含めた業界全体の課題」だ。こういった状況下で、“スマホの次”を予測するときに、よく出てくる言葉がIoT(Internet of Things モノのインターネット)だ。

関連記事

IIJ、2017年度に“フルMVNO”サービスを提供――今までと何が変わる?

IIJ、2017年度に“フルMVNO”サービスを提供――今までと何が変わる?

8月29日、NTTドコモがIIJの加入者管理機能「HLR/HSS」の連携を承認した。IIJは国内初の「フルMVNO」となり、2017年度下期に商用サービスの開始を目指す。フルMVNOになることで、どんなサービスを提供できるようになるのか? MNOとMVNOの関係

MNOとMVNOの関係

MVNOは、基地局やコアネットワークを持たない特殊な携帯電話会社です。これらの設備は、既存の通信キャリア(MNO)から借りています。今回はそんなMNOと、MVNOの関係について解説します。 「タイプA」「通話定額」「フルMVNO」――IIJの注目トピックをじっくりと聞く

「タイプA」「通話定額」「フルMVNO」――IIJの注目トピックをじっくりと聞く

ここ数カ月、モバイル通信サービスで矢継ぎ早に新しい発表をしているIIJ。早くから事業を展開してきた同社が、“次の一手”を模索しているようにも見える。こうした直近のトピックについて、佐々木氏と堂前氏にじっくり語ってもらった。 「HLR/HSS」を開放すると「格安SIM」ではなくなる?

「HLR/HSS」を開放すると「格安SIM」ではなくなる?

今後、MVNOが発展するうえで大きなキーワードとなるのが、「加入者管理機能」を意味する「HLR/HSS」。これを大手キャリアが開放することで、MVNOのサービス拡張が可能になるが、まだ課題も多い。開放のメリットと課題をIIJ佐々木氏が説明した。 HLR/HSSをMVNOに開放すると何が起きるのか?――IIJ佐々木氏が説明

HLR/HSSをMVNOに開放すると何が起きるのか?――IIJ佐々木氏が説明

「HLR/HSS」という言葉がWebメディアで頻繁に取り上げられるようになった。「加入者管理機能」とも呼ばれるHLR/HSSの機能とは。HLR/HSSの開放によって何が可能になるのだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソニーの最上位イヤフォン「WF-1000XM6」発表 ノイキャンをさらに強化、スタジオ級の高音質を耳元へ (2026年02月13日)

- LINEが使える2つ折り「MIVEケースマ」が韓国から上陸、3万円台でスマホとケータイの「いいとこ取り」 (2026年02月12日)

- 「iOS 26.3」配信 公式「Androidに転送」機能を搭載、eSIM移行も可能に (2026年02月13日)

- 楽天モバイル、2026年は「ネットワーク強化の年」に 2000億円超を投じ、都市部や地下鉄の“5G化・増強”を加速 (2026年02月12日)

- PayPayの決済音を消せない2つの理由 (2022年06月22日)

- 半固体電池を搭載した「爆発しない充電器」発売、−40〜60度の環境下でも動作 ニューズドテックから (2026年02月12日)

- UQ mobileから「motorola edge 60」登場 防塵/防水対応+おサイフケータイ付きで約4.6万円 (2026年02月13日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- 3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」日本で展示開始 東京と大阪の2店舗で (2026年02月12日)

- 80年代風デザインのBluetooth搭載ラジカセから新色ブルーとイエローが登場 サンワから (2026年02月12日)