3万円台の“超解像”23型フルHD液晶――三菱「RDT231WM(BK)」に迫る:ニコ動からHD映像まで効く!?(2/2 ページ)

「超解像」の実力は?

最大の特徴である「超解像」技術は、同社独自の画像処理LSI「ギガクリア・エンジン」が提供する高画質化技術の1つとして盛り込まれている。超解像技術の手法は、主に動画の複数フレームを参照して行う場合と、単一フレーム内の画像処理で行う場合の2パターンがある。RDT231WMシリーズが採用するのは後者だ。単一フレームでの超解像技術は、映像処理の遅延を抑えることができ、コスト的な負担もそれほどかからないので、こうしたゲームも視野に入れた低価格帯のワイド液晶ディスプレイにも投入できたのだろう。

RDT231WMシリーズにおける超解像技術の詳細は非公開だが、手順としては最初にオリジナル画像を拡大し、オリジナル画像と拡大画像から高周波成分を検出・分析することで、解像度補正情報を独自のアルゴリズムで推定する。この解像度補正情報をもとに、拡大画像に含まれているぼやけた部分を補正し、解像感のある映像を表示するという流れだ。同社によれば、従来のシャープネス回路では再現できなかったフォーカス感やディテール感が得られるという。

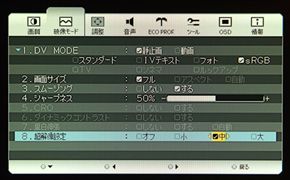

超解像技術はユーザーが強度を調整でき、表示する映像に応じてオフ/小/中/大の設定を使い分けられる仕様だ。RDT231WMシリーズには用途別の画質モード(DV MODE)が設けられ、静止画用の4モード(スタンダード/IVテキスト/フォト/sRGB)と動画用の3モード(TV/シネマ/ルックアップ)があるが、動画用モードではデフォルトで超解像が「中」に設定されている。一方、オフィス文書などのテキスト表示では超解像が不要なので、静止画用モードでは基本的にオフで使うことになる。

RDT231WMシリーズの超解像技術は、PCやAV機器、ゲーム機といった接続する機器を問わず、動画共有サイトの低解像度映像からDVD-Video、ビデオカメラやBlu-ray Discのハイビジョン映像など、さまざまなコンテンツに適用できるのが特徴だ。ディスプレイ側が超解像の処理を行うことで、接続する出力機器側に負荷をかけないのもいい。

今回はさまざまな映像を超解像設定で視聴してみたが、全体的にはシャープネスが強くなく、ノイズが少なめな映像において、効果が高かった。例えば、家庭用ビデオカメラで撮影したSD映像やDVD-Videoの古いタイトル、動画共有サイトの比較的高画質なコンテンツでは、ぼんやりしていた部分が鮮明に描かれ、単に低解像度画像を拡大表示するのとは明らかに違って見えることが多かった。

超解像を導入した最初の製品ということもあってRDT231WMシリーズは強めの補正をかけるようで、デフォルトの「中」設定を一般的なユーザーが視聴して、ひと目で違いが分かるほどの変化がある。一度、超解像の設定で見た映像を設定オフにして見返すと、物足りなさを感じることもあり、使ってみるとなかなかクセになる。

ただし、当然ながら最初から存在しない情報を解像することはできない。情報量が少なくてノイズが多い映像を補正するのには限界があり、ブロックノイズが目立つような低解像度の映像は不向きだ。反対に、最初からじっくり画作りされていて精細感がある高画質なDVD-Video/Blu-ray Discのタイトル、あるいはHD対応ゲームタイトルでは、超解像の設定で輪郭強調がきつくなるケースも見られた。もっとも、最初から高画質で視聴できるタイトルならば、超解像は無理に使わなくていいだろう。

このように映像コンテンツとひとくちにいっても画質はさまざまなので、一様にどの種類の映像にどの超解像設定がマッチするとは断言できない。映像に合わせて超解像の設定も柔軟に調整するのが有効な使い方だ。仮に超解像が効き過ぎると感じても、オフに設定変更すれば問題ないので、映像視聴時は積極的に試してみることをおすすめしたい。

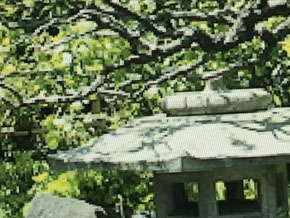

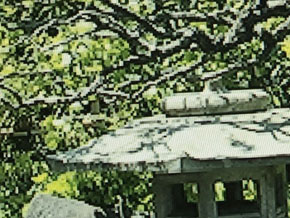

・超解像設定による見え方の違い(その1)

デジカメで撮影したSD映像を全画面表示し、超解像を適用した例。各画像をクリックすると、1024×768ドットの拡大画像が表示される。左が「オフ」、右が「小」の設定。小の設定でも、全体的にパキッと表示され、文字のエッジが立ち、解像感が上がって見える

デジカメで撮影したSD映像を全画面表示し、超解像を適用した例。各画像をクリックすると、1024×768ドットの拡大画像が表示される。左が「オフ」、右が「小」の設定。小の設定でも、全体的にパキッと表示され、文字のエッジが立ち、解像感が上がって見える・超解像設定による見え方の違い(その2)

ギガクリア・エンジンが提供する高画質化技術は、超解像のほかに、画面の部分的なコントラスト感を高める「局所コントラスト補正」、暗いシーンで暗部の階調がつぶれないように自動調整して階調再現性を高める「ダイナミックコントラスト補正」、より滑らかな階調表現を実現する「階調数拡張処理」、モスキートノイズやざらつきを低減する「ノイズリダクション」、記憶色に配慮した色再現を行う「色変換」の5つが組み合わされている。

この辺りはVISEOシリーズで培った画質向上技術が生かされており、最近ぐんと製品数が増えてきた価格重視の21.5〜23型程度のフルHD液晶ディスプレイとは一線を画する部分だ。画質は強めに各高画質化技術が効く印象で、動画モードの画作りはなかなか派手でパンチがある。好みに合わせて、ダイナミックコントラストやCRO(画面の明るさに応じたバックライト輝度最適化)をオフにしたり、シャープネスを微調整したりと、ある程度画質を追い込んで使うことも可能だ。

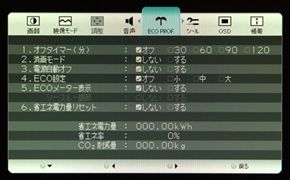

音量のバランスやサラウンドのオン/オフも設定可能(写真=左)。省エネモードの「Eco Professional」にも対応し、表示画像の明暗に応じて輝度を自動調整することで、消費電力をカットできる(写真=右)

音量のバランスやサラウンドのオン/オフも設定可能(写真=左)。省エネモードの「Eco Professional」にも対応し、表示画像の明暗に応じて輝度を自動調整することで、消費電力をカットできる(写真=右)先進的な仕様ながら高いコストパフォーマンスを獲得

RDT231WMシリーズは、接続する機器や表示する映像を問わずに超解像技術が利用でき、しかも処理の強度を3段階(オフを入れて4段階)に変えられることから、従来機に比べて映像を高画質で楽しむための有力な選択肢が1つ増えたといえる。普段から動画共有サイトをかなり視聴しているようなユーザーにとっては、ありがたい存在だろう。

それに加えて、フルHD対応の23型ワイドパネルやテレビ的な画作り、高い接続性も備えたうえで、価格が3万円台におさまっており、コストパフォーマンスは良好だ。より低価格なフルHD対応のワイド液晶ディスプレイもあるが、製品の総合的な作り込みまで考慮すると、差額分以上の満足が得られるに違いない。今後はこの超解像技術をさらに進化させた上位機種やVISEOシリーズの登場にも期待したいところだ。

関連記事

低解像度を鮮明に表示:三菱、“超解像”補正拡大搭載の23型ワイド液晶「RDT231WM」

低解像度を鮮明に表示:三菱、“超解像”補正拡大搭載の23型ワイド液晶「RDT231WM」

三菱電機は、アスペクト比16:9となる23型ワイド液晶ディスプレイ「RDT231WM」シリーズ4製品を発表。低解像度ソースを鮮明に拡大できる“超解像技術”を搭載した。 動画ブレ低減技術が進化:よりゲームに強くなった三菱の24.1型WUXGA液晶「VISEO MDT243WG」とは?

動画ブレ低減技術が進化:よりゲームに強くなった三菱の24.1型WUXGA液晶「VISEO MDT243WG」とは?

ゲームに最適なフルHD対応ディスプレイとして名をはせる三菱電機の「MDT242WG」がモデルチェンジした。新型の「MDT243WG」を写真とともにチェックする。 魅惑のフル装備ディスプレイ:三菱の「VISEO MDT221WTF(BK)」で3波デジタル放送を“ながら視聴”した

魅惑のフル装備ディスプレイ:三菱の「VISEO MDT221WTF(BK)」で3波デジタル放送を“ながら視聴”した

業界初の3波デジタルチューナー付き21.5型フルHD液晶ディスプレイが三菱電機から発売された。独自の工夫が見られるテレビ機能を写真とともにチェックする。 AV入力対応の24.1型もモデルチェンジ:三菱、業界初の3波デジタルチューナー付き21.5型フルHD液晶ディスプレイ

AV入力対応の24.1型もモデルチェンジ:三菱、業界初の3波デジタルチューナー付き21.5型フルHD液晶ディスプレイ

三菱の「VISEO」ブランドから、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを内蔵し、フルHDパネルも備えた21.5型ワイド液晶ディスプレイ「MDT221WTF(BK)」が登場した。 三菱、WUXGA24インチ液晶「MDT242WG」のツヤ消しブラックモデルを発売――限定2000台

三菱、WUXGA24インチ液晶「MDT242WG」のツヤ消しブラックモデルを発売――限定2000台

三菱電機は、WUXGA表示対応24インチ液晶ディスプレイの新モデル「MDT242WG-SB」を発表した。光沢感を抑えたサテンブラック筐体を採用しているのが特徴の限定モデルだ。 スピーカーの音質も向上:三菱、リモコン付属のAV入力対応24.1インチワイド液晶「MDT242WG」

スピーカーの音質も向上:三菱、リモコン付属のAV入力対応24.1インチワイド液晶「MDT242WG」

三菱電機がAV入力に対応した24.1インチワイド液晶ディスプレイの改良版「MDT242WG」を発表。22インチワイドモデル「MDT221WG」も追加した。

関連リンク

- ニュースリリース

- 製品情報

- 三菱電機

- 製品最安値比較サイト:ITmedia +D Shopping

- ソフトウェアダウンロード販売サービス:+D Download

- ソフトウェアのライセンスはまとめ買いがお得:LICENSE ONLINE

- デジタルライフに彩りを与える専門ショップ:+D 専門店街

- VAIOのことならお任せ!:VAIO LOVERS

- ソニーじゃなきゃもったいない!:SONY LOVERS

- FMVを安く買うならここ!:FMVマニア

- デルのお得が毎週更新:DELL evolution

- ThinkPadがWeb限定特価:Lenovo media

- PCパーツからオシャレなノートPCまで:msi style!

- 欲しかったアレがここにある!:ニーハオ!!上海問屋

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)

- 240Hz駆動の39型曲面ウルトラワイド有機EL「LG UltraGear OLED」が27%オフの14万4000円に (2026年02月05日)

- Surface RT「歴史的大失敗」の裏で何が? エプスタイン文書が示すMS元幹部の焦りと情報漏えい (2026年02月05日)