「サブブランド」「2年縛り」「SIMロック」――MVNO3社が語る“公正競争”の課題(1/3 ページ)

総務省は1月15日、「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」の第2回会合を実施した。

この検討会は、2015年の「携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」、2016年の「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」の流れを引き継ぐもので、「MVNOを含めた(移動体通信)事業者間の公正な競争を更に促進」するために開催が決まったもの。第2回会合ではMVNO(仮想移動体通信事業者)、中古携帯電話販売業者や消費者団体からのヒアリングと質疑応答を実施した。

この記事では、第2回会合におけるMVNOへのヒアリングの模様をお伝えする。今回ヒアリングに応じたのは、「IIJmio」を運営するインターネットイニシアティブ(IIJ)、「楽天モバイル」を運営する楽天と、「mineo」を運営するケイ・オプティコムの3社。各社は、現状の競争環境をどう捉えているのだろうか。

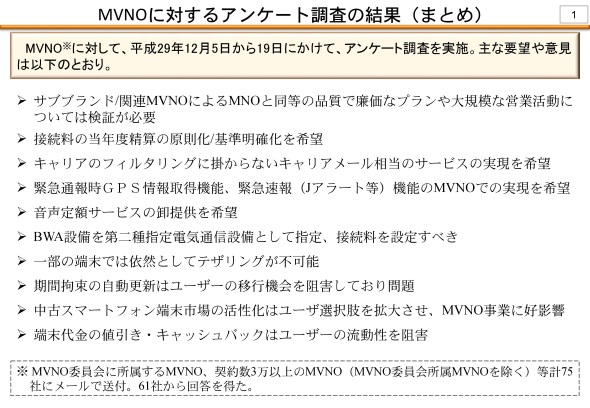

アンケート結果:大きく10個の問題点が浮き彫りに

今回の会合に先立って、検討会の事務局はMVNOに対するアンケート調査を実施した。全75社中61社が回答したアンケートでは、主に以下のような要望や意見が寄せられた(総務省公開資料を参考に、一部体裁を整えて掲載)。

- MNOのサブブランド(※1)による通信サービスの品質と営業活動に関する検証が必要

- MNOとのデータ接続料を原則として「当年度精算」とした上で、その基準をより明確にしてほしい

- キャリアのフィルタリングにかからない、キャリアメール相当のメールサービスを提供できるようにしてほしい

- MVNOでも「緊急通報時の位置取得」「緊急速報メール(Jアラートなど)の受信」を問題なく行えるようにしてほしい

- 国内通話の(準)定額プランを卸提供してほしい

- 一部の端末(※2)でテザリングを使えないことをどうにかしてほしい

- 中古端末市場を活性化してほしい

- 期間拘束型のプランの自動更新がユーザーの移行機会を阻害している

- 端末代金の値引きやキャッシュバックがユーザーの流動性を阻害している

※1 KDDIのグループ企業が運営する「UQ mobile」「J:COM MOBILE」「BIGLOBEモバイル」と、ソフトバンクとウィルコム沖縄が運営する「Y!mobile」のことを指す

※2 筆者注:主にiPhoneやiPadの事を指していると思われる

IIJ:サブブランドとの「イコールフッティング」を求める

IIJは「MNOとの競争環境」「MVNO間の競争環境」の2点について意見を述べた。

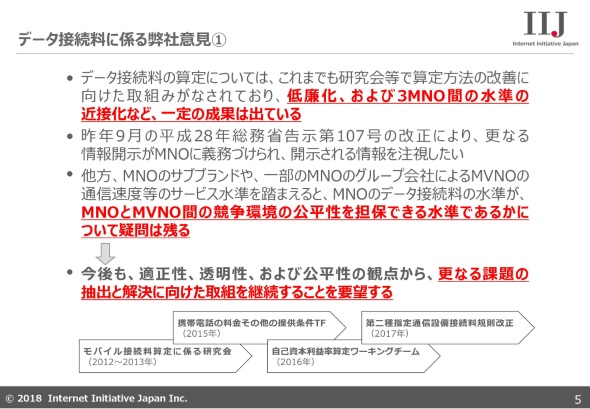

同社は総務省の政策が「データ接続料の低廉化」「データ接続料のMNO間格差の縮小」といった一定の成果をもたらしたことを評価した。

一方で、主に通信速度面でサブブランドとグループ外MVNOとの間にサービス水準の差が生じていることから、同社はMNOが設定するデータ接続料について「適正性」「透明性」「公平性」をより高める取り組みの継続を要望した。

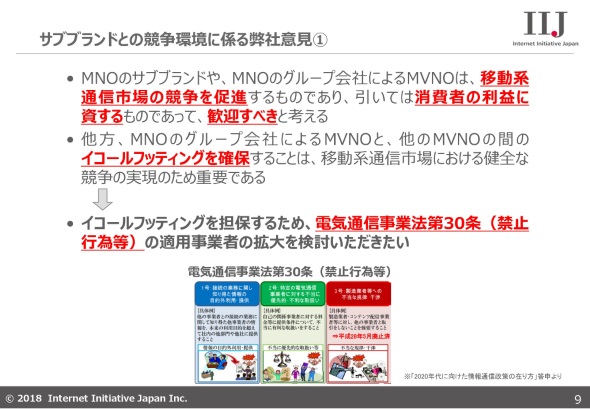

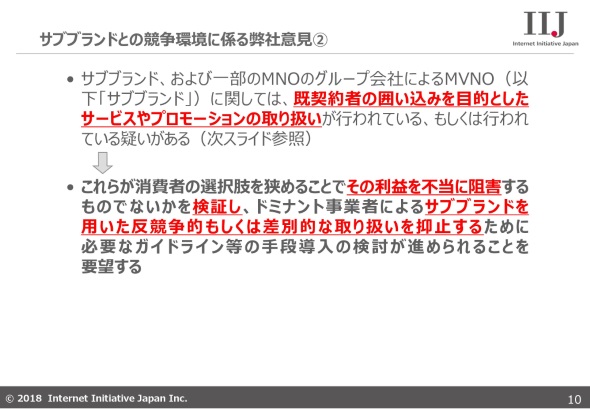

サブブランドの存在そのものについて、同社は「市場の競争促進」と「消費者の利益」の面から基本的には歓迎する立場を取る。

しかし、先述の通りサービス水準に差が見られる上、一部のMNOがサブブランドを使った囲い込み策をしていると思われることから、同社は電気通信事業法第30条(※3)の適用対象事業者を拡大することや、サブブランドを用いた反競争的・差別的扱いを抑止するガイドラインの策定などを要望した。

※3 電気通信事業法第30条(禁止行為規制)

総務省令の定める条件を満たす移動体(携帯電話)通信事業者は、以下の行為が禁止される。

- 接続業務に関して知り得た情報を目的外利用したり他社に提供したりすること

- 特定の電気通信事業者を不当に有利(不利)に扱うこと

記事執筆時現在、この規制の対象となっている移動体通信事業者はNTTドコモのみ。

関連記事

総務省がワイモバイル、UQモバイル潰しの有識者会議を開催――「テザリング利用不可問題」を議論するのは本当に国民のためなのか

総務省がワイモバイル、UQモバイル潰しの有識者会議を開催――「テザリング利用不可問題」を議論するのは本当に国民のためなのか

総務省において「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」が立ちあがった。公正競争のための環境を作るための会合であるはずなのだが、その論点が国民のメリットになるものかというと、そうでもないような気がしてならない。 急成長を遂げる中古携帯市場 課題は「参入障壁」と「ユーザー心理」

急成長を遂げる中古携帯市場 課題は「参入障壁」と「ユーザー心理」

急成長を遂げている日本の中古市場。今後成長する上で鍵を握るのは? 今回は中古携帯市場の現状と課題を掘り下げます。 テレコムサービス協会、MVNOサービス利用検討者に8つの「チェックポイント」を提示

テレコムサービス協会、MVNOサービス利用検討者に8つの「チェックポイント」を提示

テレコムサービス協会のMVNO委員会が、MVNOサービスを検討している人に向けた「チェックポイント」を作成し公開した。国民生活センターからの注意喚起や総務省からの要請を受けての措置だ。 「SIMロック解除」「実質0円」の行方は――総務省「有識者」フォローアップ会合

「SIMロック解除」「実質0円」の行方は――総務省「有識者」フォローアップ会合

総務省が2014年末から順次実施してきた携帯電話市場健全化に向けた措置。その実効性を検証する「フォローアップ会合」の取りまとめ会合が、11月7日に実施された。提示された「取りまとめ案」では、「SIMロック解除」「販売奨励金・割引施策」に重点が置かれた。 低容量プラン+実質0円是正で公平性を高める――総務省、携帯料金タスクフォースの第5回会合を開催

低容量プラン+実質0円是正で公平性を高める――総務省、携帯料金タスクフォースの第5回会合を開催

安倍内閣総理大臣の発言から始まった、携帯電話料金の値下げに向けた検討。提言をまとめるために設置されたタスクフォースの第5回会合では、提言の取りまとめ案の承認を行った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- KDDI、「副回線サービス」の一部を8月末に終了 “Starlink”や“00000JAPAN”などの代替手段があるため (2026年02月11日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)

- ソフトバンク決算は過去最高売上 「純増数にはこだわらない」宮川社長が断行するモバイル事業の“大改造”とは (2026年02月10日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- Amazonで整備済み「iPad(第8世代)」128GBモデルが3万5800円 10.2型ディスプレイ搭載 (2026年02月09日)

- Amazonで整備済み「AQUOS sense8」が9%オフで3万円以下 6GB+128GB、5000mAhバッテリー搭載 (2026年02月11日)

- 2048Wh、瞬間最大出力2400Wのポータブル電源「EcoFlow DELTA 2 Max」が25万円→9.4万円に (2026年02月10日)

- ソフトバンクが「副回線サービス」を8月24日に終了 法人への提供は継続 (2026年02月12日)

- Samsung、2月25日に「Galaxy Unpacked」開催へ 「Galaxy S26」シリーズ登場か (2026年02月11日)