なぜ薄型軽量ノートPC+ドックなのか?――新生「VAIO Z」を丸裸にする:完全分解×開発秘話(1/6 ページ)

- 詳細レビュー前編はこちら→このノートPCは事件だ:“光”がもたらすハイエンドモバイル革命――新型「VAIO Z」を徹底攻略する(前編)

- 詳細レビュー後編はこちら→最先端“Z”を集中テスト:ハイエンドモバイルの破壊と創造、そして――新型「VAIO Z」を徹底攻略する(後編)

今度のVAIO Zは予想を超えたモデルチェンジ

「おぉ、そう来たか!」――7月5日に発表された「VAIO Z」の2011年夏モデルを初めて目にしたとき、ITmedia編集部の旧VAIO Zユーザーが思わず発した言葉だ。このひとことはいろいろな解釈ができるが、VAIO Zをよく知っている多くの人のファーストインプレッションを代弁しているように思う。そう、従来とあまりに違いすぎる、予想外の変化がもたらす“驚き”がそこにはある。

ソニーのVAIO Zといえば、泣く子も黙る13.1型ワイド液晶搭載のハイエンドモバイルノートPCだ。2006年2月発売の「VAIO type S(SZ)」に端を発し、2008年8月に“一切の妥協をしないモバイル”のテーマを掲げた第1世代の「VAIO type Z」が登場、2010年3月にはその進化系である第2世代の「VAIO Z(Z1)」が投入され、人気を博したことは記憶に新しい。

これら3代に共通するコンセプトは“パフォーマンスとモビリティの融合”だ。具体的には、通常電圧版のモバイル向けCPUで高い基本性能を確保し、CPU/チップセット統合のグラフィックスコアと外部GPUの両方を備え、2つのグラフィックス機能を状況に応じてスイッチで切り替えられる機構を設けることで、描画性能と省電力を両立した。そして、使い勝手のよい光学ドライブ内蔵のオールインワンモバイルというスタイルを貫きつつ、薄型、軽量、堅牢性、スタミナのバランスをとことん追求した製品だった。

VAIO Zは順調にそのコンセプトを磨き上げてきたといえるが、今回現れた新世代のVAIO Zはその連続性を断ち切る、違う方向への進化を遂げている。その詳細は既報の通りで、従来機種が本体に内蔵していた外部GPUと光学ドライブを外付けの専用ドッキングステーション「Power Media Dock」として分離することで、ノートPC本体を大幅に薄型・軽量化してきた。

つまり、これまでの“オールインワンモバイルでの究極”という思想から脱却し、利用シーンに応じて携帯性の高い本体のみで利用したり、ドックを接続して性能や機能を拡張したり、といった柔軟な運用が可能な新しいPCソリューションを提案しているのだ。

今回は予想外のフルモデルチェンジとなったVAIO Zがどのように生まれたのか、また特殊なシステムのノートPC本体とドックはどのような内部構造になっているのかを確かめるべく、開発者に実機を分解してもらいながら、開発の経緯や各部のこだわりをインタビューした。

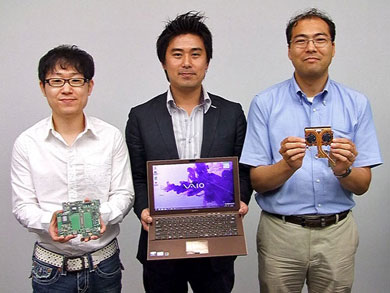

話を伺ったのは、開発を取りまとめた井口昭氏(ソニー コンシューマープロダクツ&サービスグループ VAIO&Mobile事業本部 VAIO第1事業部 設計1部1課)、機構設計を担当した只野順一氏(同課)、商品企画担当の金森伽野氏(ソニー コンスーマープロダクツ&サービスグループ VAIO&Mobile事業本部 企画戦略部門 企画1部)の3人だ。実機の分解は只野氏にお願いした。

VAIOノート注目機種の分解記事(“VAIO 丸裸”シリーズ)

- “Z”に肉薄した新型「VAIO S」のフルフラットボディを丸裸にする

- 「VAIO P」の新ボディをいきなり丸裸にする

- クアッドSSD搭載の「VAIO Z」を速攻で丸裸にする

- 「VAIO X」の極限まで絞ったスリムボディを丸裸にする

- ソニー初のNetbookは中身も美しいのか?――「VAIO W」を丸裸にした

- やはり中身もNetbookとは大違い――「VAIO type P」を丸裸にする

薄型軽量ノートPC+ドックの構成が生まれたワケ

分解に入る前に、まずは開発の経緯を聞いた。新型VAIO Zの開発は2009年末ごろから構想を始めたとのこと。VAIO Zの特徴はパフォーマンスとモビリティの両立だが、光学ドライブを内蔵したオールインワンモバイルのスタイルでは、第2世代のVAIO Zがすでに高い水準に達していた。井口氏は「従来機種をベースとした進化では、最初から性能的にも形状的にも限界が見えていた。いい意味でお客様を裏切ってこそ、VAIO Zという思いがあったので、このままでは面白くないと思った」と当時を振り返る。

VAIOのハイエンドモバイルノートPC、いわば「次の究極のモバイル」として、どのようにVAIO Zを進化させるべきか悩んでいたところ、社内ではインテルの高速な汎用データ転送技術「Light Peak」(開発コード名)を応用して新しいPCができないか、と検討を進めており、これが大きなヒントになった。

この受信最大10Gbps/送信最大10Gbpsという高速なデータ伝送速度を実現するインタフェースを採用することで、外部GPUや光学ドライブ、各種インタフェースをドッキングステーションとして切り離すことが可能になり、それによる恩恵も見えてきたのだ。こうして2010年早々(第2世代VAIO Zが発売されるころだ)には、ノートPC本体とPower Media Dockを組み合わせたシステムにすることが決まった。

外部GPU、光学ドライブ、各種インタフェースを備えた専用ドッキングステーション「Power Media Dock」(写真=左)。ノートPC本体のインタフェースに加えて、ドックの背面にも各種インタフェースが用意される(写真=中央)。縦置きの状態で天面にもUSB 2.0端子がある(写真=右)PC本体に搭載する液晶ディスプレイに加えて、PC内蔵の映像出力(HDMIもしくはアナログRGB)、ドック側の2つの映像出力を両方利用し、同時に4画面のマルチディスプレイ環境で利用することも可能だ

外部GPU、光学ドライブ、各種インタフェースを備えた専用ドッキングステーション「Power Media Dock」(写真=左)。ノートPC本体のインタフェースに加えて、ドックの背面にも各種インタフェースが用意される(写真=中央)。縦置きの状態で天面にもUSB 2.0端子がある(写真=右)PC本体に搭載する液晶ディスプレイに加えて、PC内蔵の映像出力(HDMIもしくはアナログRGB)、ドック側の2つの映像出力を両方利用し、同時に4画面のマルチディスプレイ環境で利用することも可能だ井口氏は「Power Media Dockの採用については社内でもいろいろな議論があり、かなり思い切った決断だった。しかし、このシステムにより、ノートPC本体は非常に薄型軽量にできて携帯性が飛躍的に向上し、必要に応じて高性能のGPUや光学ドライブを搭載したドックにつないで使えるという、状況に応じてベストな選択ができるようになったメリットは大きい。カタチは違えど、従来機種に比べて、携帯性も性能も大きく勝るスタイルで利用できる点に注目してほしい」と、その新システムに自信を見せる。

とはいえ、光学ドライブの内蔵はともかく、外部GPUをPC本体に内蔵していることは、パフォーマンス重視のモバイルノートPCにとって大きなポイントにも思える。

外部GPUをドックに分離した理由について、金森氏は「CPUが第2世代Core iシリーズ(開発コード名:Sandy Bridge)となり、CPU内蔵グラフィックスがIntel HD Graphics 3000に進化したため、従来機種の外付けGPUと描画性能に差がなくなってきた。ここでVAIO Zのボディに無理なく内蔵できる外部GPUを探しても、パフォーマンスのメリハリを出すのが難しい。そこで、ノートPC単体で使う場合はGPU内蔵グラフィックスで必要十分な描画性能を確保し、従来よりグレードの高いGPUを搭載したドックによって、さらなる描画性能のニーズに応えるという構成にした」と説明する。

また、この路線変更は先に発売された13.3型ワイド液晶搭載モバイルノート「VAIO S」の大幅な仕様強化も影響している。VAIOノートの開発陣は、製品の初期検討段階において、2010年夏にはモバイルノートPCのラインアップがVAIO SとVAIO Zの2本柱になるため、それぞれの立ち位置も含めて差別化を考えていたという。

井口氏は「VAIO Sは従来のVAIO Zに迫る戦略的なアップグレードを行い、より幅広いユーザーにハイエンドモバイル並の体験をしていただけるオールインワンモバイルになったと思う。同じ路線をVAIO Zで追求しても違いを見せるのが難しく、フラッグシップモデルとして飛び抜けるには別の進化が必然だった」と語る。

システム構成を大きく変化させることで、さらなる高みを目指した新型VAIO Z――その内部構造がどうなっているのか、次のページでは新設計のボディをチェックしたうえで、本体の分解を始めよう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 動き出した「次世代Windows」と「タスクバー自由化」のうわさ――開発ビルドから読み解く最新OS事情 (2026年02月26日)

- 公取委が日本マイクロソフトに立ち入り調査 独禁法違反の疑い 複数の報道 (2026年02月25日)

- テンキーレスの定番「ロジクール MX KEYS mini」が1.3万円で買える (2026年02月24日)

- 攻めの構造と98%レイアウトの賛否はいかに? ロジクールの“コトコト”キーボード「Alto Keys K98M」を試す (2026年02月25日)

- バッファローがBlu-ray Discドライブの販売を終了 (2026年02月26日)

- “ASUS×GoPro”の異色コラボPC「ProArt GoPro Edition」実機レビュー メモリ128GBでLlama 3も動く、約1.3kgのモンスターPC (2026年02月26日)

- ASUS、Snapdragon X2を搭載した薄型軽量14型/16型ノート「Zenbook SORA」に新モデル 最大33時間駆動に対応 (2026年02月25日)

- レノボグループが見せた日本の未来 AIは「学習」から「推論」へ (2026年02月25日)

- エレコムが半固体電池を採用した“次世代モバイルバッテリー”に挑んだ理由 (2026年02月25日)

- デル、Core Ultra(シリーズ2)を搭載した省スペース設計のデスクトップWS (2026年02月25日)