“光”がもたらすハイエンドモバイル革命――新型「VAIO Z」を徹底攻略する(前編):このノートPCは事件だ(1/6 ページ)

“Ultimate Mobile PC”の正体、それは新生「VAIO Z」

去る2011年4月26日、ソニーは“モバイルITミーティング”と題した「Sony Tablet」のお披露目会にて、年内に投入するVAIOノートの新機種を予告した。そのうちの1台、薄型ボディが印象的な「Ultimate Mobile PC」が7月5日、ついにベールを脱いだ。その正体は、新しい「VAIO Z」だった。

VAIO Zといえば、2008年の初代機「VAIO type Z」、あるいはその前身となる2006年発売の「VAIO type S(SZ)」から、パフォーマンスとモビリティ(携帯性)の高次元な融合を目指し、ソニーの最先端技術を惜しげもなく投入してきた、フラッグシップモバイルノートPCだ。

前回の第2世代「VAIO Z(Z1)」が登場してから1年半ほどしかたっていないが、今回再びフルモデルチェンジを果たした“New Z”は、まったく新しいカタチに生まれ変わった。

通常電圧版の第2世代Core iシリーズ(開発コード名:Sandy Bridge)を収めたわずか約16.65ミリ厚、約1.165キロ(標準仕様モデルの場合)の超薄型・軽量のノートPCに、高性能GPUと光学ドライブが備わった光ファイバー接続のドッキングステーション「Power Media Dock」を組み合わせたセパレート型スタイルなのだ。

その開発コンセプトは「非連続な進化」。つまり、従来のVAIO Zの正統進化を超えたレベルの飛躍的な進化ということだ。確かに、これは従来機の延長線上にあるものではない。超薄型の本体とドックのセパレート型スタイルとすることで、携帯性、パフォーマンスともに、ドラスティックな躍進を果たしている。まさに突如として現れたモバイルノートPCの超新星といっても過言ではないだろう。

今回は2011年7月30日の発売前に試作機を入手でき、短期間だが試用する機会に恵まれた。店頭販売向けの標準仕様モデル「VPCZ219FJ/B」を中心として、購入時に仕様をカスタマイズできるソニーストア直販のVAIOオーナーメードモデル「VPCZ21AJ」も交えながら、新しいVAIO Zの性能や使い勝手をじっくり検証していこう。

- 詳細レビュー後編→ハイエンドモバイルの破壊と創造、そして――新型「VAIO Z」を徹底攻略する(後編)

- 分解&開発者インタビュー記事→なぜ薄型軽量ノートPC+ドックなのか?――新生「VAIO Z」を丸裸にする

- ニュース記事→1.15キロ/16.65ミリ厚の本体+ドック構成で復活した最上位モバイルノート――「VAIO Z」

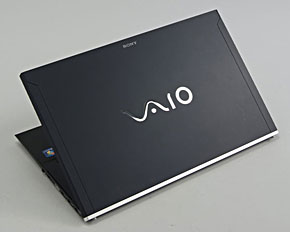

厚さ16.65ミリ、重さ約1.165キロ、しかもフルフラットボディ

超薄型ボディのサイズは330(幅)×210(奥行き)×16.65(高さ)ミリで、すべて同じ高さのフルフラットスタイルだ。重量はたった約1.165キロ(VAIOオーナーメードモデルは約1.15〜約1.69キロ)と、外見からイメージする重さよりも格段に軽い。

従来機種がどうだったかというと、2010年10月に発売された第2世代VAIO Z(Z1)最後の標準仕様モデル「VPCZ139FJ/S」で本体サイズが314(幅)×210(奥行き)×23.8〜32.7(高さ)ミリ、重量が約1.37キロだった。

実物を並べて見比べてみれば一目瞭然(りょうぜん)、まったく異なるタイプのモバイルノートPCに進化したことが分かる。

一方、外部GPUや光学ドライブをドック側に分離したことで、最厚部の厚さは16.05ミリも低減している。新型VAIO Zは液晶ディスプレイの背面部がフットスタンドになり、液晶を開けると、本体後部が緩やかに持ち上がり、キーボードに少し傾斜が付く

一方、外部GPUや光学ドライブをドック側に分離したことで、最厚部の厚さは16.05ミリも低減している。新型VAIO Zは液晶ディスプレイの背面部がフットスタンドになり、液晶を開けると、本体後部が緩やかに持ち上がり、キーボードに少し傾斜が付く外装を上下から包むように組み合わせつつ、断面を六角形の形状にすることで剛性感を向上させた「ヘキサシェル(Hexa-shell)」デザイン、アルミニウムの1枚板で構成した美しいキーボードベゼル一体型パームレスト、正面から稼働部分がほとんど見えない「コンシールドヒンジ」など、多くのデザイン要素は最新の「VAIO S」から継承している。

断面を六角形の構造にして剛性を高めた「ヘキサシェル」デザイン(写真=左)。液晶ディスプレイ部の背面にはSONYロゴが刻まれたアルミニウムのバーを装着し、質感と剛性に配慮した。この部分は利用時のフットスタンドも兼ねる。アルミニウムの1枚板で構成したキーボードベゼル一体型パームレストは美しい仕上がりだ(写真=中央)。正面から液晶ディスプレイのヒンジが見えず、ノイズレスな外観を実現した「コンシールドヒンジ」デザイン(写真=右)

断面を六角形の構造にして剛性を高めた「ヘキサシェル」デザイン(写真=左)。液晶ディスプレイ部の背面にはSONYロゴが刻まれたアルミニウムのバーを装着し、質感と剛性に配慮した。この部分は利用時のフットスタンドも兼ねる。アルミニウムの1枚板で構成したキーボードベゼル一体型パームレストは美しい仕上がりだ(写真=中央)。正面から液晶ディスプレイのヒンジが見えず、ノイズレスな外観を実現した「コンシールドヒンジ」デザイン(写真=右)また、機構設計には「VAIO X」を担当したエンジニアも参加しており、片面実装基板などVAIO Xで使われた薄型化のテクニックを随所に導入している。非常に薄いフルフラットなボディをはじめ、右側面にある開閉式の有線LANポートや、左側面の余白がないアナログRGB出力端子(D-Sub 15ピン)の形状など、外観にもVAIO Xの遺伝子が感じられる。

底面のデザインにもこだわった。新型VAIO Zは薄型ボディを効率よく放熱するため、新開発のデュアルファンを内蔵しているが、この2つあるファンの吸気口も、ヘキサシェルデザインに合わせて、六角形にデザインした。吸気口としては、(外からは見えない)キートップの下に穴を開けて風通しをよくしたほか、キーボードベゼルの端には細長いエアインテークがさりげなく用意されているが、このような薄型ボディでハードルが上がった放熱対策に関しても、デザイン要素の一環として取り入れているのはさすがだ。

堅牢性、剛性感といった部分も優秀だ。ボディの素材は、外装の天面と底部(側面含む)にカーボン、パームレスト/キーボードベゼルと液晶ディスプレイのヒンジにアルミニウムを採用している。

これに前述したヘキサシェルデザインで剛性を高めるわけだが、各部材はキッチリとタイトに組まれており、あえて8本ものビスで固定されたバッテリーもまったく遊びがない精度の高さには感心させられる。これだけの超薄型ながら、パームレストの端のほうだけを握って持ち上げても、まったく不安を感じないほどの剛性感を実現しているのだ。

カーボン素材の天面は、余計な装飾がないシンプルなデザイン(写真=左)。天面の左右にアンテナを内蔵しており、ここは電波を通しやすい樹脂製となっている。底面のデザインも洗練されていて美しい(写真=右)。2つあるファンの吸気口は本体のヘキサシェルデザインに合わせて、六角形にデザインされている。下部のバッテリーパック部分は8カ所をガッチリとビスで固定し、堅牢性を高めた

カーボン素材の天面は、余計な装飾がないシンプルなデザイン(写真=左)。天面の左右にアンテナを内蔵しており、ここは電波を通しやすい樹脂製となっている。底面のデザインも洗練されていて美しい(写真=右)。2つあるファンの吸気口は本体のヘキサシェルデザインに合わせて、六角形にデザインされている。下部のバッテリーパック部分は8カ所をガッチリとビスで固定し、堅牢性を高めたこうした内部設計のこだわりについては、先に掲載した分解および開発者インタビュー記事が詳しいので、合わせて参照してほしい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 没入感抜群の360度ドローン「Antigravity A1」を楽しむには“国の許可”が必要? 知っておくべき航空法の基礎と申請のリアル (2026年02月20日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- ホール効果スティックで高耐久、精密な操作を実現する「BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー」がセールで9027円に (2026年02月19日)

- 繰り返し使える「充電式カイロ」5製品を試す そもそもリチウムイオン電池内蔵で温めても大丈夫? (2026年02月20日)

- Ryzen AI Max+ 395搭載で驚異の性能 着脱バッテリー&水冷対応の「OneXFly APEX」と天空オリジナルUMPCを見てきた (2026年02月20日)

- 手首への負担を抑えて快適に入力できる「Ewin エルゴノミクス キーボード」が15%オフの8483円に (2026年02月19日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)