「Windows 7+WinRT=Windows 8」──明らかになるARMが動く“仕掛け”:BUILD(2/4 ページ)

WinRTはWindows 8とユーザーに何をもたらすのか

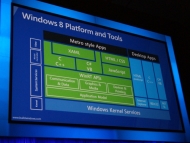

。Windows 8のアプリ実行環境のブロックダイアグラムでは、従来のWin32や.NETに加えて、Metroスタイルと呼ばれる新しいアプリケーションが「WinRT」という新しいランタイム上で動く。ここでの主役は(Silverlightを含む)XAMLベースのアプリケーションやHTML5アプリケーションだ

。Windows 8のアプリ実行環境のブロックダイアグラムでは、従来のWin32や.NETに加えて、Metroスタイルと呼ばれる新しいアプリケーションが「WinRT」という新しいランタイム上で動く。ここでの主役は(Silverlightを含む)XAMLベースのアプリケーションやHTML5アプリケーションだBUILDの基調講演では、Windows 8のアプリケーション実行環境のブロックダイアグラムが初めて公開された。基本となるWindows Kernel ServiceがWindows 8でも存在する一方で、その上では従来のデスクトップアプリケーションを動作させる“Win32”や“.NET”などのAPIとは別に、「Metroスタイル」と呼ばれる新しい世代のアプリケーションを動作させる専用のランタイム環境「WinRT」を用意する。

すでに掲載している「Windows 8速攻レビュー」でも触れたように、WinRTの開発言語は既存のC、C++、C#、VBに加え、いま話題のHTML5+CSS+JavaScriptまで、好きな言語を選択できる。「新しい開発モデルを覚える」といった作業は必要だが、既存の知識を生かしてそのままWinRTを利用するアプリケーションを作れるのは、開発者に向けた強みだ。

問題は、WinRTの存在が多くの一般ユーザーにとって何を意味するのか、だ。まず、既存のアプリケーション実行環境とWinRTという新しいランタイム環境が併存することで、既存のアプリケーション資産はほぼそのまま継承できる。シノフスキー氏が強調するように「Windows 7で動くものはWindows 8でも動く」ことが原則とされている。しかし、Adobe PhotoshopやMicrosoft Officeのように、Metroといった新しいタイプのUIに向いていないアプリケーションも存在する。

基調講演では、Microsoft Officeについて言及しなかったが、Adobe Photoshopについては、マウスやキーボードショートカットなど細かい操作を要求するので、必ずしもタッチ操作には向いていないとシノフスキー氏も認めている。だが、今後登場する多くのアプリケーションは、WinRTで実行することを想定したMetroスタイルに移行していくとみられ、Windows 8のリリース後に順次増えていくと思われる。

Windowsにもアプリストアを導入、その名も「Windows Store」か?

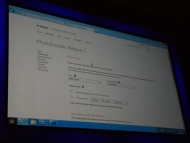

AppleがiOSデバイス向けにApp Storeを、Mac向けにMac App Storeを提供しているように、GoogleはAndroidデバイス向けにAndroid Marketを提供している。そして、MicrosoftもWindows Phone向けにMarketplaceを1年前から開始している。今回、Windows 8でもアプリケーションのダウンロード販売を前提とした専用のアプリストア環境を提供する。このアプリストアの名称について、基調講演では何度も「Windows Store」と呼んでいる。正式な名称は明らかにしていないものの、おそらく最終的にこのままでいく可能性が高い。Windows Storeは、開発ツールのVisual Studio 11と連携していて、開発したアプリケーションをパッケージ化してそのままストア登録の審査申し込みまで行えるようになっている。

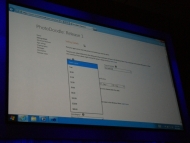

Windows Storeの特徴には、「無料試用期間」の設定項目があることと、審査プロセスが可視化されている点が挙げられる。AppleのApp Storeでは、その審査基準についてたびたび不透明さや不公平さが指摘されていたが、Windows Storeでは審査がどのように行われているかを逐次確認できるだけでなく、問題があった場合は開発者にフィードバックする仕組みまで用意している。問題がなければ申請から最短1日でストアに登録できる。

作成したアプリケーションをストアに登録するプロセスの例。Visual Studio 11で制作したアプリケーションは、そのままアプリストアの審査に必要な形でパッケージング化され、審査プロセスへと持ち込まれる。この段階で価格のほか、無料期間、審査完了からどのタイミングをストアに出品するのかが細かく指定できる。審査過程は開発者自身で進行状況を逐次確認でき、どこに問題があったのかも把握できる。審査に出したアプリは最短で1日以内でストアに並べることができる

作成したアプリケーションをストアに登録するプロセスの例。Visual Studio 11で制作したアプリケーションは、そのままアプリストアの審査に必要な形でパッケージング化され、審査プロセスへと持ち込まれる。この段階で価格のほか、無料期間、審査完了からどのタイミングをストアに出品するのかが細かく指定できる。審査過程は開発者自身で進行状況を逐次確認でき、どこに問題があったのかも把握できる。審査に出したアプリは最短で1日以内でストアに並べることができるユーザーは、Windows 8上に存在する「Store」タイルをクリックすることで、Windows Storeが利用できる。ただ、開発者向けに配布された評価機材では、「Store」が動作せず「Coming Soon」と表示されていた。Microsoftによれば「このWindows Storeを作るのは開発者のみなさんの力にかかっている」と、現時点でオープンしていない理由を説明しているが、実際には、デザインを含めて、まだ確定していない部分が残っている可能性もある。Windows Storeは、Metroスタイルのアプリケーション以外に、従来型のデスクトップアプリケーションの登録も可能だという。「何Gバイトもするアプリケーションがオンラインに登録できるのか?」といった問題はあるが、このあたりはこれから具体的に説明されていくことだろう。

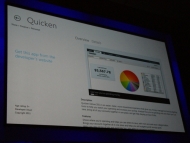

Windows 8におけるアプリストアの画面イメージ。これは最終版のデザインではない可能性もある。基調講演では「Windows Store」と呼ばれていたが、正式名称も公式にはアナウンスされていない。ここには、Metroスタイルのものだけでなく、Quicken(米国で人気の会計ソフト)といった従来型のWin32アプリケーションの登録も可能だ

Windows 8におけるアプリストアの画面イメージ。これは最終版のデザインではない可能性もある。基調講演では「Windows Store」と呼ばれていたが、正式名称も公式にはアナウンスされていない。ここには、Metroスタイルのものだけでなく、Quicken(米国で人気の会計ソフト)といった従来型のWin32アプリケーションの登録も可能だ関連キーワード

Windows | Windows 8 | ユーザーインタフェース | ARM | Microsoft | Windows 7 | OS | SkyDrive | 開発者 | UEFI | 実行環境 | アプリケーションストア | イベント | モーションセンサー | NFC(Near Field Communication) | Windows Live | β版 | Internet Explorer | タブレットPC | 新機能 | タッチ操作 | Build Windows | HTML5 | 電源管理 | IE10 | JavaScript | プログラミング言語 | XAML

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」に第4弾モデル (2026年02月09日)