既存のLTEから5Gまで――インフラ技術の進化を支えるQualcomm:Mobile World Congress 2016

スペイン・バルセロナで開催された「Mobile World Congress 2016(以下、MWC)」のルーツは、世界各国の通信技術者と通信機器ベンダーが一堂に会して、通信技術の標準化や進化について協議する国際会議にある。もともとはスマートフォンなどコンシューマー向けの端末ではなく、最新の通信技術やインフラ技術が「花形」なのだ。

このMWCにおいて、とりわけ注目度が高いのが米Qualcommのブースである。周知の通り、同社は第3世代携帯電話のコア技術であるCDMA方式の基本特許を多く持つことから2000年代に急成長をし、第4世代のOFDMA方式(LTE)が主流になった今も、インフラと端末の両方で多くの優れた通信技術を持っている。また、いち早くスマートフォン時代を予想し、高性能なスマートフォン向け統合型プロセッサ(SoC)である「Snapdragonシリーズ」を投入。この分野でNVIDIAやIntelといったライバルに先んじた。

QualcommはモバイルIT市場の技術動向をけん引するリーディングカンパニーの1つであり、MWCにおいても「次の一手」を知る上で重要な役割を担っている。

既存LTE技術の改善を図るQualcomm

2016年のQualcommの姿勢で特徴的だったのが、インフラ技術の進化を大きく打ち出していたことだ。Snapdragonの最新モデル「820」の搭載モデルの展示などはあったものの、カメラや映像などスマートフォン向けの付加価値的な周辺技術の紹介は例年と比べて著しく少なく、既存のLTE技術の進化や5Gに至るまでの“通信技術の進化”に焦点を当てた内容が大半であった。極めて「MWCらしい内容」だったといえる。

そのような中で、ユーザーが直近で恩恵を受けられそうなのが、既存のLTEを進化させる技術群だろう。

例えば、「LTE Uplink Enhancement」という技術では、端末側で送信(アップロード)するデータを圧縮し、インフラ側で圧縮されたデータを元に戻すという仕組みを用いて、上り回線の帯域でやりとりできるデータの量を増やす。無論、LTE Uplink Enhancementの圧縮技術も魔法のつえではないので、最初から圧縮されている写真や動画のデータは大抵サイズを小さくできない。しかし、それ以外のデータは大幅に圧縮できるため、全体としては平均50%ほどの効率化が可能になり、結果として上り回線の混雑緩和につながるという。

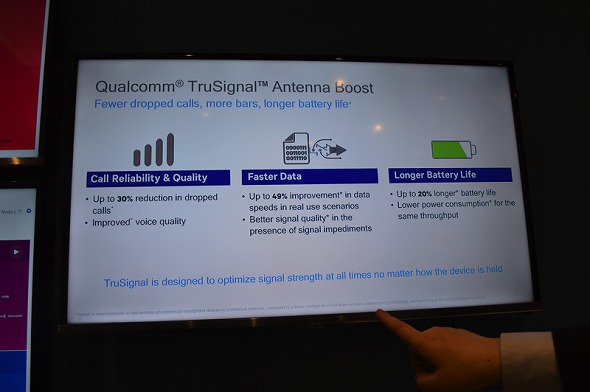

他にも、「TruSignal Antenna Boost」という技術では、送信時の電波を最適化して、通信の安定化と品質向上を実現する。一般にはあまり知られていないが、スマートフォンなど小型通信端末では、「受信(ダウンロード)」の感度を上げるよりも、「送信(アップロード)」の感度を上げる方が難しい。さらに送信時の通信が安定しないと、端末側は余分な電力を使って電波出力を上げざるをえず、バッテリー持続時間の点でも不利になる。

TruSignal Antenna Boostでは、モデムからRF、フロントエンドアンテナまでを総合的に制御し、送信時の通信品質を向上・安定化させる。これにより従来よりもバッテリー消費量が抑えられるほか、VoLTE通話を使用している時に電波状況が悪化した時に起こる音質劣化や音の途切れを大幅に抑制できる。デモンストレーションは、あえて電波感度を落とす密閉箱にスマートフォンを入れてVoLTE通話を行うという内容だったが、確かにTruSignal Antenna Boost搭載機では音質劣化の抑制が明らかだった。

LTEの場合、隣接する基地局のセルの境界線上にあたる「セルエッジ」では、VoLTEの音声が壊れやすくなる。しかしQualcommが実施したTruSignal Antenna Boostのフィールド試験では、セルエッジでのVoLTE通話の音声品質が上がったうえ、意図しない切断の発生も30%程度改善。さらにデータ通信の実効通信速度も約49%よくなった。さらに効率的な消費電力となるため、バッテリーの寿命も20%ほど改善した。キャリアにとってもセルエッジのカバー範囲が広がるため、非常にメリットが多いという。

この技術はGalaxy S7/S7 edgeのSnapdragon 820搭載モデルで利用可能(Qualcommのプレスリリースを参照)。日本のキャリアがSnapdragon版のGalaxy S7 edgeを導入するかどうかは不分明だが、投入されればユーザーもこの技術の恩恵が受けられることになる。

アンライセンスという「もう1つのLTEインフラ」

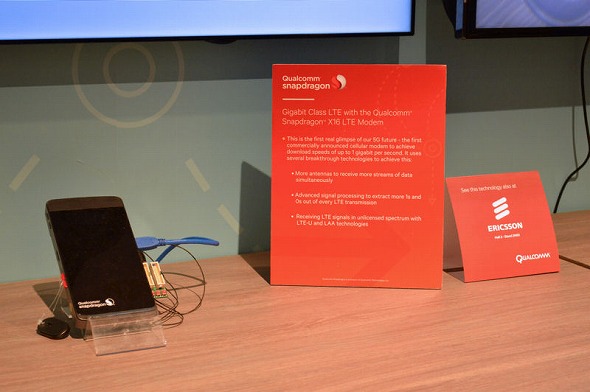

LTEといえば、通信キャリアが各国で割り当てられた専用周波数帯で提供するもの。この常識を覆すものとなるのが、Qualcommが注力する「アンライセンスバンド向けLTE」だ。

アンライセンスバンドとは、その名の通り、「各国の通信事業免許に基づく専用周波数帯ではない周波数帯」のこと。具体的にいえば、古くからある2.4GHz帯や5GHz帯など、電波法に反しない出力・仕様であれば自由に使っていい周波数のことである。

このアンライセンスバンドにおける通信技術の主役は、言わずと知れた「Wi-Fi」である。Wi-FiはもともとはPC向けの無線通信技術として普及・進化し、今ではスマートフォンでも広く採用。2.4GHz/5GHz帯を用いて、家庭やオフィスだけでなく、公衆無線LANアクセスとして店舗や公共施設などで広く使われている。おなじみの“スターバックスでMacBook Airを広げてネットにつなぐ”のも、Wi-Fiあってのことだ。

QualcommのアンライセンスバンドLTEは、このWi-Fiの代わりにLTEを使おうというもの。主に5GHz帯の使用を前提にしており、公衆無線LANアクセスなどのインフラをWi-FiからLTEベースに切り替えることを狙っている。Qualcommの実験によると、「LTEの方が(Wi-Fiよりも)電波使用効率が高い上に、電波が弱くなった時の通信品質の維持や干渉制御などで有利」(Qualcomm)だという。

また、既存のWi-Fiインフラとの干渉問題もなく、単純に一部の公衆無線LANや家庭・オフィスのWi-Fi設備をアンライセンスバンドLTEに置き換えるだけでも、その一帯の通信品質が向上するという。スマートフォンだけでなく、ノートPCもモバイル環境での使用が一般的になったため、もともとモバイル用途で開発されたLTEベースの技術の方がWi-Fiよりも合理的である、というのがQualcommの主張だ。

アンライセンスバンドLTEは「LAA(License Assisted Access)」という名称で仕様策定が進んでいる。もともとは「LTE-U」とも呼ばれており、北米ではその名称で先行的にサービス開始が行われる模様だ。しかしグローバルではLAAとして国際標準化の認証が行われ、日本など米国以外の国々はそれが終わってからの導入になる可能性が高い。なお、Snapdragon 820用のモデムチップは既にLTE-U対応になっており、スマートフォンメーカーが実装さえすれば、アンライセンスバンドLTEの使用が可能になるという。

アンライセンスバンドLTEの開発は、当初は既存の通信キャリアが持つ商用LTEサービスを認証や通信制御のベースとなるアンカーチャネルとして用いて、店舗や施設に設置されたアンライセンスバンドLTEのインフラをバイパス的に使う形で推進されていた。これだとキャリアのライセンスバンドとアンライセンスバンドを束ねるCA(キャリアアグリケーション)を行うことで、通信速度を向上することも容易だ。

しかしこの方式だと、アンライセンスバンドLTEは、商用のLTEサービスを提供している既存通信キャリアしか提供できないことになる。しかし、Wi-Fiの活用は通信キャリア以外にも拡がっており、それらを除外することはアンライセンスバンドLTEの普及促進において現実的ではない。そこでQualcommはNokiaと共同で、アンライセンス周波数帯だけでサービス提供が可能となる「MulteFire」を提唱。さらにEricsonやIntelもボードメンバーに加えて、MulteFire Allianceを設立した。今回のMWCでも、MulteFire Allianceを通じて、アンライセンスバンドLTEの普及拡大を広く呼びかけていた。

アンライセンスバンドLTEは、技術的にはスマートフォンで実績のある「LTE」をベースにしており、モバイル環境での接続性や通信品質に優位性があるとするQualcommの主張には合理性がある。スマートフォンはもともとLTE用のモデムや無線チップを搭載していることから、そのアップデートで対応できるというのも強みだ。他方で、Wi-Fiの優位性は低コストとPCやタブレットでの導入規模の大きさにある。ここを覆せるかどうかが、アンライセンスバンドLTEにとっての課題になりそうだ。

ホットスポットから距離が離れると電波環境が悪くなるのは周知の通り。LTEの方が、スケジューラーや端末の状況を見て基地局側がコントロールできる。仕組みがモバイルのシステムそのものなので、LTEがよりワイドエリアであるということをシミュレーションした

ホットスポットから距離が離れると電波環境が悪くなるのは周知の通り。LTEの方が、スケジューラーや端末の状況を見て基地局側がコントロールできる。仕組みがモバイルのシステムそのものなので、LTEがよりワイドエリアであるということをシミュレーションした IoT市場に低消費電力で新たな提案

いま注目のIoT市場向けとして、Qualcommは「LTE for Low Power IoT」という技術を提案していた。

周知の通り、IoTではさまざまな機器や物品に通信モジュールを内蔵し、インターネット上に接続して管理やサービスを行う。すると当然ながら、スマートフォンのように頻繁にメンテナンスや充電ができないものもIoTのターゲットになる。むしろ、そういった機器や物品向けこそがIoTビジネスの成長領域ともいえる。

LTE for Low Power IoTでは、通信容量や通信頻度を徹底的に制御し、「単3電池2本で11年持つほどの低消費電力」(Qualcomm)を実現するという。これだけ低消費電力化を実現できれば、遠隔監視や物流といった分野でも十分に実用になる。また、LTE for Low Power IoTの特徴として、普段はスリープモードにして通信をほぼゼロにしつつ、必要に応じてネットワーク側から呼び出してモジュールを起動することもできるという。これならば建機や家電のトレーサビリティや、非常用のセキュリティソリューションへの応用も可能になる。

IoT分野の低消費電力ソリューションとしては、「NB-IoT」という技術の策定も進んでいる。こちらもバッテリー駆動で10年という低消費電力が実現される予定だが、利用には既存のガードバンドの一部をNB-IoT用に割り当ててインフラ側を対応させなければならないという。一方、LTE for Low Power IoTは既存のLTEベースの技術なので、インフラ側は現在のものが使用できるというのが強みだ。

IoT向けの技術は今まさにさまざまな規格・方式が策定されているところであり、どれが正解といえる段階ではない。QualcommではNB-IoT向けチップセットにも取り組みつつ、既存のモデムチップをLTE for Low Power IoTに対応させて通信キャリアの需要に応えていくという。

関連キーワード

LTE(Long Term Evolution) | IoT | QUALCOMM(クアルコム) | Snapdragon | VoLTE | 5GHz帯 | Galaxy S7 | Mobile World Congress | LTE-U | Galaxy S7 edge | 華為技術(Huawei) | Nokia(ノキア) | NVIDIA | トレーサビリティ

関連記事

- 特集:Mobile World Congress 2016

Qualcomm、下り最大1GbpsのLTEモデムやウェアラブル向け「Snapdragon Wear」を発表

Qualcomm、下り最大1GbpsのLTEモデムやウェアラブル向け「Snapdragon Wear」を発表

Qualcommが、下り最大1Gbpsの超高速通信を実現する「Snapdragon X16 LTEモデム」、ウェアラブル端末専用のチップセット「Snapdragon Wear」、Snapdragon 600と400シリーズの新製品を発表した。 Snapdragon 820初搭載スマホのデモも――Qualcomm、CESでスマホの要素技術を披露

Snapdragon 820初搭載スマホのデモも――Qualcomm、CESでスマホの要素技術を披露

Qualcommは、CES 2016でスマートフォンやタブレットにとどまらず、オートモーティブ、ウェアラブル、IoT、ロボティクスへと、Snapdragonの活用範囲を広げることをアピールしている。 スマートフォンの世界を越えて「Snapdragon」を拡大するQualcomm

スマートフォンの世界を越えて「Snapdragon」を拡大するQualcomm

Qualcommが、Snapdragon 820を搭載したスマートフォンを発表した。Snapdragon 820は、スマホ向けのハイエンドなチップセットだが、一方で同社は、このSnapdragonの技術をより広い分野へ拡大していくことを狙っている。 スマホがより便利に、楽しく――「Snapdragon 820」で追加された新機能

スマホがより便利に、楽しく――「Snapdragon 820」で追加された新機能

CPUやGPUの性能アップがクローズアップされている「Snapdragon 820」だが、新たに追加された機能も多い。北京でのイベントで見てきたデモの内容を中心に、“820でできること”を紹介しよう。 「Snapdragon 820」の性能はどれだけ向上したのか?――リファレンスモデルで試した

「Snapdragon 820」の性能はどれだけ向上したのか?――リファレンスモデルで試した

Qualcommの次期プロセッサ「Snapdragon 820」は、CPUの性能が810と比べて2倍向上したとされているが、実際はどうなのか? 開発者向けのリファレンスモデルでベンチマークをしてみた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「iPhone 17e」と「iPhone 17」は何が違う? 3万円の価格差をスペックから検証する (2026年03月10日)

- 庵野秀明、GACKT、ひろゆき、ドワンゴ川上らが集結 “カメラのいらないテレビ電話”をうたう新サービス「POPOPO」18日に発表へ (2026年03月11日)

- 「iPad Air(M4)」実機レビュー 「もうProじゃなくてもいい」と思えた性能、だからこそ欲しかったFace ID (2026年03月09日)

- 「iPhone 17e」を試して分かった“16eからの進化” ストレージ倍増と実質値下げで「10万円以下の決定版」に (2026年03月09日)

- どこでもウユニ塩湖? 3COINSで550円の「スマホ用反射ミラークリップ」を試す (2026年03月12日)

- 自分で修理できるスマホ「Fairphone(6th Gen.)」を見てきた わずか10分で画面交換、2033年まで長期サポート (2026年03月10日)

- 携帯キャリアの通信9サービス、総合満足度はpovoがトップ サブブランド勢が好調 MMDが調査 (2026年03月10日)

- キーボード付きスマホ「Titan 2 Elite」がUnihertzから登場 実機に触れて分かった“絶妙なサイズ感” (2026年03月09日)

- 「Galaxy S26」シリーズはどこが安い? 一括価格と2年間の実質負担額を比較、お得なキャリアはココだ (2026年03月11日)

- 60ms未満の音声遅延速度で端末をワイヤレス化「UGREEN USBオーディオトランスミッター」が30%オフの2309円に (2026年03月09日)