SIMロックフリーな「Surface 3」が、Y!mobile“以外”のSIMカードと出会ったら……?:ドコモやauの回線で使ってみたいあなたへ

皆さんは覚えているだろうか。MicrosoftのWindowsタブレット「Surface 3」の発売記念イベントを見に行った筆者が、気付いたら同機の128Gバイトモデルを購入してしまったことを。

Surface 3のLTEモデルは、日本ではソフトバンク(旧・ソフトバンクモバイル)が独占的に取り扱い、個人向けにはY!mobileブランドのモバイル通信サービスとのセットを前提に販売される。しかし、Surface 3の本体そのものはSIMロックフリーで、本体単品での購入も可能だ。そして、理論上はNTTドコモのFOMAエリア(2.1GHz帯のみ)とXiエリア(2.1GHz帯および1.7GHz帯)や、KDDI(au)の4G LTEエリア(2.1GHz帯のみ:iPhone 5で通信可能なエリアと同等)でも利用できるはずなのだ。

| キャリア | Band 1(2.1GHz帯) | Band 3(1.7GHz帯) | Band 8(900MHz帯) |

|---|---|---|---|

| Y!mobile (ソフトバンク) |

○ | ○ | ○ |

| NTTドコモ | ○ | ○ | × |

| au(KDDI) | ○ | × | × |

| キャリア | Band 1(2.1GHz帯) | Band 8(900MHz帯) |

|---|---|---|

| Y!mobile (ソフトバンク) |

○ | ○ |

| NTTドコモ | ○ | × |

| au(KDDI)※ | × | × |

“ふつう”のものを、“推奨”どおりに使わないことに定評のある筆者としては、どうしてもドコモとauのSIMカード(厳密には両社ともに「UIMカード」と呼んでいる)を差して、Surface 3を使ってみたくなってしまう。そこで、某日、Surface 3で使うべく、ドコモショップで「ドコモnanoUIMカード」を、auショップで「au Nano ICカード 04(VoLTE)」をそれぞれ調達し(※)、Surface 3に差してみた。さて、どのような結果になるのか。

※au Nano ICカード 04(VoLTE)は、「isai vivid LGV32」を買うついでに調達しました。お金がどんどん飛んで行きますね……。

ドコモのnanoSIMの場合

NTTドコモでは、3G(FOMA)とLTE(Xi)ともに、2.1GHz帯(Band 1)をメインに据えてネットワークを構築している。そのため、Surface 3でドコモのnanoSIMを使うことができれば、そこそこ広いエリアで使えるはずなのである。全く使えないエリアは、エリア情報ページで、3Gなら「FOMAプラスエリア」単独のエリアを、LTEなら「LTEエリア(800MHz)」単独のエリアをそれぞれチェックすると分かる。

それより何より、ドコモのnanoSIMが使うことができれば、いろいろなMVNO(仮想移動体通信事業者)が提供する、いわゆる「格安SIM」も使えるはずで、「SIM LABO」のみんなも大喜びするはず。

ひとまず、調達したばかりのドコモのSIMカードを入れてみよう。

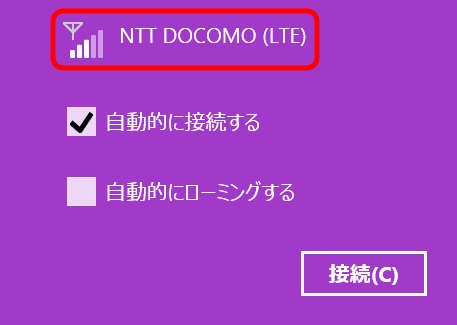

入れたあと、ネットワークのチャームを開くと、ドコモのLTE電波を認識し、アンテナピクトも立つことが確認できた。理論上使えるのだから、ある意味当然の結果だ。

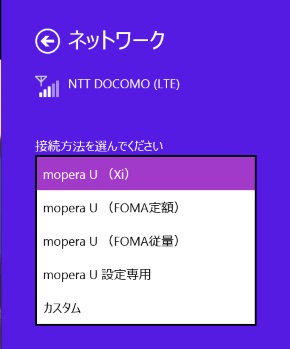

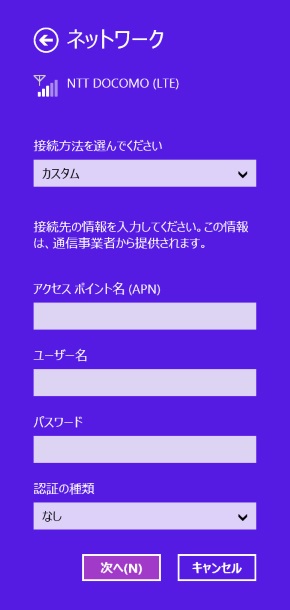

ドコモの場合、入れて「接続」をタップすれば、すぐネットに接続――とは行かない。ドコモの場合、自社が提供する「mopera U」にも複数のAPN(アクセスポイント名:接続先を特定するための設定)があり、さらにMVNO回線を含めて多数のAPNが存在するため、初回接続時に、APN設定が必須なのだ。

Windows 8.1には、mopera Uの接続設定がプリセットされているので、mopera Uを契約済みの回線なら、候補の中から適切なAPNを選択すれば、すぐに接続される。MVNOを含め、その他の接続プロバイダーを使う場合は、「カスタム」を選択し、APN情報を入力すると接続できる。

筆者が今回用意したnanoSIMは、mopera Uの「シンプルプラン」を契約済みなので、プリセットの「mopera U(Xi)」を選択してすぐに接続できた。ドコモ純正サービス万歳なのである。

auのVoLTE対応nanoSIMの場合

auは、Band 18/26(800MHz帯)を中心にLTEエリアを構築している。そのため、Surface 3では、auの4G LTEのメイン電波を使うことができない、ということになる。auで使う場合は、(本来は、Band 18/26の補完に使われる)Band 1でのみ使うことになるため、エリアは比較的限られることになる。また、3Gについては、Surface 3が「W-CDMA(UMTS)」に対応しているのに対し、auでは「CDMA2000」を採用していて、規格が異なるゆえにそもそも使えない。

理論上、「Band 1の4G LTEエリアでのみ使えて、3Gは全くダメ」という、ドコモと比較しても“圧倒的不利”なau回線での利用だが、「試さなくてはオトコが廃る(すたる)」ということで、VoLTE対応nanoSIMを入れてみた。なお、auでは、VoLTE非対応機種用と対応機種用とで、SIMカード(au ICカード)の種類が異なる。「mineo」など、MVNOサービスでの利用を考えると、VoLTE非対応のものでも試してみるべきなのだが、手持ちの都合で、今回はかなわなかった。

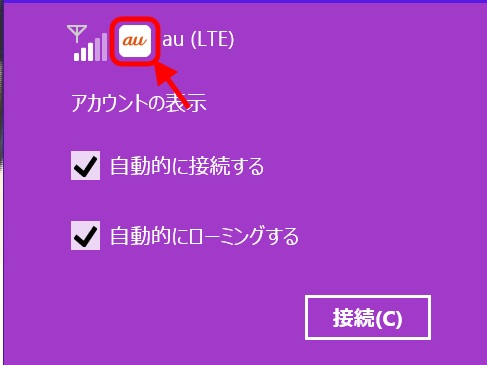

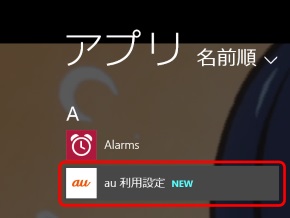

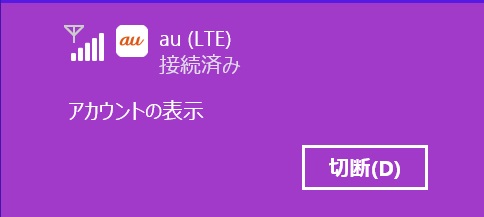

auの場合、ドコモのSIMとは違う挙動となる。入れたあと、ネットワークのチャームを開くと、アンテナピクトの横にauのロゴが表示される。また、Microsoftアカウントがセットアップ済みで、無線LAN(Wi-Fi)などでネットワークに接続済みの場合、バックグラウンドで自動的に「au 利用設定」というモダンUI用アプリをインストールするようになっている。詳細な接続設定は、原則としてこのアプリから行う。

auでは、PCやモバイルルーターでネット接続をする場合、「LTE NET for DATA」(月額500円、税別)を利用することを前提にしている。LTE NET for DATAを契約済みであれば、特に何も考えずにネットワークチャームの「接続」をタップすれば、すぐに接続される。MVNO回線を含めて、別途APN設定が必要な接続プロバイダーを使う場合は、利用設定アプリの「接続先を設定する」をタップして、APNを追加登録する必要がある。

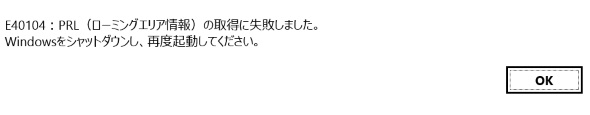

なお、利用設定アプリでは、PRL(ローミングエリア情報)の更新と、au Wi-Fi SPOTの接続設定も利用できる。しかし、PRLの更新については、Surface 3では正常に動作しなかった。

筆者が今回用意したVoLTE対応nanoSIMは、LTE NET for DATAを契約済みなので、「接続」ボタンをタップすることで、すぐ接続できた。au純正サービス万歳なのである。

まとめ:ドコモやauのSIMもきちんと使えて通信できる

ということで、“推奨”されていない、ドコモやauのネットワークでもSurface 3は接続できる、ということが確認できた。

mopera U、LTE NET for DATAともに、インターネットに正常に接続し、ITmediaをはじめとするWebサイトの閲覧が可能だった。IPv6サーバーにも接続できることも確認している。

ただ、今のところは“通信できる”ことだけを確認した段階で、実用的に通信できるか、どの程度の速度で通信できるか試すところまでには至っていない。

今後、ドコモのmopera U、auのLTE NET for DATA、そしてY!mobileのネット接続サービスでの通信テストを筆者が通信費を自腹で負担して実施しようと思っている。結果は、記事として公開する予定なので、乞うご期待。

関連キーワード

au | LTE(Long Term Evolution) | NTTドコモ | Surface 3 | SIMカード | mopera U | ネットワーク | ソフトバンク | Microsoft | Xi(クロッシィ) | 4G LTE | KDDI | SIMロックフリー | 通信規格 | FOMAプラスエリア | Windows 8.1 | Windowsタブレット

関連記事

“果物マーク”よりMicrosoftマーク?――「Surface 3」発売記念イベント、ヨドバシAkibaで開催

“果物マーク”よりMicrosoftマーク?――「Surface 3」発売記念イベント、ヨドバシAkibaで開催

6月19日、MicrosoftのWindowsタブレット「Surface 3」のLTEモデルが世界に先駆けて発売された。これを記念した発売記念イベントが、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaで開催された。【追記あり】 売り場拡大で対アップルに自信――Surface 3販売開始

売り場拡大で対アップルに自信――Surface 3販売開始

Surface 3の発売日を迎え、ビックカメラ有楽町店に日本マイクロソフトの樋口氏らが訪れた。同店舗にはPC売り場をリニューアルした「Windowsエリア」がオープンする。 Y!mobile、「Surface 3」が1Gバイト/980円から使えるスタートキャンペーン

Y!mobile、「Surface 3」が1Gバイト/980円から使えるスタートキャンペーン

Y!mobileが「Surface 3」向けのスタートキャンペーンを開始。月間1Gバイトのプランでも割引を適用し、月額基本料を980円とする。 日本マイクロソフトがソフトバンクと戦略的パートナーを締結 ━━LTE対応Surface 3はiPadのようにスタートダッシュを決められるか

日本マイクロソフトがソフトバンクと戦略的パートナーを締結 ━━LTE対応Surface 3はiPadのようにスタートダッシュを決められるか

5月19日、日本マイクロソフトはNew Surface Press Conferenceを開催し、「Surface 3」のLTE版を世界に先んじて日本で発売することを改めて発表した。発表会後、日本マイクロソフトの樋口泰行社長の囲み取材が行われたので、その模様をお伝えする。 「Surface 3」を2週間使って分かったこと――Surface Pro 3/新MacBookとの違いは?

「Surface 3」を2週間使って分かったこと――Surface Pro 3/新MacBookとの違いは?

サンフランシスコに在住し、「Surface Pro 3」と「新しいMacBook」を使っているソフトウェアエンジニアの筆者が、いち早くUSモデルの「Surface 3」を入手。日本モデルの販売開始を前に、2週間ほど使ってみたレビューをお届けします。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)