キーワードは「感動」――モバイル製品をXperiaブランドに統一するソニー:IFA 2012

ソニーは、現在ドイツのベルリンで開催されているIFA 2012においてメディアイベントを8月29日(現地時間)に実施し、同社のモバイル戦略ならびに新製品群を発表した。これまでソニー本体で開発してきたタブレット製品に、子会社のソニーモバイルコミュニケーションズの「Xperia」という名称をつけてブランド統合を行ったほか、Xperiaスマートフォンにおいても4機種のアップデートを行っている。

プレスカンファレンスの壇上に立ったソニー社長兼CEOの平井一夫氏は、「One Sony」を標語に製品のリブランディングや再構築を行っていることを説明し、今年は特に「感動(Kando)」をキーワードに、人々の感情に訴えて笑顔を引き出すような製品展開をすることを示唆した。同社は10年近くにわたって提携を続けてきたスウェーデンのEricssonとの関係を見直し、2社のジョイントベンチャーであったソニー・エリクソンを完全子会社化、「ソニーモバイルコミュニケーションズ」として2012年に再出発している。これまでスマートフォンはソニー・エリクソン、それ以外はソニー本体とばらばらの戦略をとっていたものが、今後は統一ソニーの下で製品展開していくことになる。

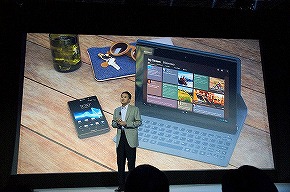

これを象徴する製品の1つが今回発表された「Xperia Tablet S」で、これまでソニー・エリクソンのスマートフォン製品ブランドだった「Xperia」を、ソニー本体で開発され続けてきたタブレット製品に付与し、統一ブランドとして展開する。機能的な特徴としては、Androidをベースとしながらさらに製品のブラッシュアップを図っており、薄型軽量化など可搬性に優れた製品となっている。オプション品が豊富なのも特徴で、通常のキャリングケースやドック以外にも、スタンドとしても機能するキーボード付きカバーなど、さまざまな使い方を提案する。

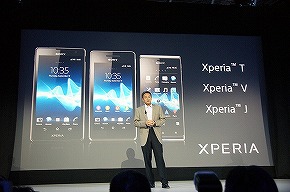

スマートフォンでは「Xperia T」「Xperia V」「Xperia J」の3機種が発表されている(このほか、Xperia Tの派生品である「Xperia TX」もプレスリリースベースで発表されている)。機能的にはXperia T/Vの2機種がフラッグシップに相当し、両者の主な差はスクリーンサイズやLTE対応の有無、投入先マーケットの違いにある。Xperia TXはTの派生モデルで、日本で発売されている「Xperia GX」と同一のもの。Tがグローバルモデルの扱いで、TXやGXは派生品となる。GXとTXは外見と基本スペックは同じだが、LTE対応の有無が異なる(TXはLTE非対応)。

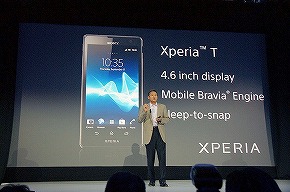

Xperia新製品は「Xperia T」「Xperia V」「Xperia J」の3機種。なお今回のプレスカンファレンスでは発表されなかったが、Xperia Tの派生品にあたる「Xperia TX」も発表されている(写真=左)。Xperia Tの機能紹介。4.6インチディスプレイ採用のほか、Mobile BRAVIA Engine搭載による画質の向上、さらに超高速カメラ起動を可能にする「Sleep-to-Snap」の搭載など、フラッグシップの性能を誇る

Xperia新製品は「Xperia T」「Xperia V」「Xperia J」の3機種。なお今回のプレスカンファレンスでは発表されなかったが、Xperia Tの派生品にあたる「Xperia TX」も発表されている(写真=左)。Xperia Tの機能紹介。4.6インチディスプレイ採用のほか、Mobile BRAVIA Engine搭載による画質の向上、さらに超高速カメラ起動を可能にする「Sleep-to-Snap」の搭載など、フラッグシップの性能を誇るXperia Vの大きな特徴は防水加工が施されていること。そしてXperia T/VではNFC(Near Field Communications)対応をフィーチャーしている。NFCとはFeliCaなどを含む近距離通信技術の標準規格だが、デバイスの通信アンテナ同士を接近させることで認証を行ったり、短いデータを瞬時に交換できるメリットがある。ソニーではこれを「One Touch」と呼んでおり、これを利用して対応端末同士で情報交換したり、スピーカー/ヘッドフォンなどのBluetooth/Wi-Fi対応デバイスでストリーミング送信を行うための認証(ピアリング)に利用したりと、手軽さを前面に押し出している。筆者の把握している範囲で、こうしたNFCの応用技術を最も積極的に製品展開しているのはソニーであり、非常に興味深い。

プレスカンファレンスの後にはハンズオンコーナーがあり、実際に触れて試すことが可能だったが、今回はスケジュールの関係で数分ほどしか手持ち時間がなく、ファーストインプレッションでの紹介となっていることをご了承いただきたい。前述のように日本市場に投入される端末は限定されているため、今回発表された新機種を直接比較する機会はないと思うが、端末の特徴が非常に似通っていて区別しにくい印象を受けた。Xperia Vについてはホールド感もよく、動きもスムーズな印象を受けた。デモコーナーでは音楽プレーヤーとしての機能をフィーチャーしたデモのほか、海外では比較的珍しい防水機能を専用展示を使ってアピールしている様子がうかがえた。このあたりは後日あらためて詳細をリポートしたい。

Xperia T/VではNFC(Near Field Communications)の機能がフィーチャーされているのも特徴。「One Touch」により端末間で情報を交換したり、対応スピーカーやヘッドフォンにタッチすることでピアリング動作を一瞬で完了させたりと、便利さを前面に打ち出している

Xperia T/VではNFC(Near Field Communications)の機能がフィーチャーされているのも特徴。「One Touch」により端末間で情報を交換したり、対応スピーカーやヘッドフォンにタッチすることでピアリング動作を一瞬で完了させたりと、便利さを前面に打ち出している

ソニーの統合コンテンツサービスである「Music Unlimited」を使い、クラウド上の楽曲ライブラリを楽しむことができる(写真=左)。まもなく公開予定の007シリーズの最新作「Skyfall」では、Xperiaスマートフォンが登場するとのことで、プロモーションビデオを上映。ただし当該の予告編の中でスマートフォンが登場することはなかった(写真=右)

ソニーの統合コンテンツサービスである「Music Unlimited」を使い、クラウド上の楽曲ライブラリを楽しむことができる(写真=左)。まもなく公開予定の007シリーズの最新作「Skyfall」では、Xperiaスマートフォンが登場するとのことで、プロモーションビデオを上映。ただし当該の予告編の中でスマートフォンが登場することはなかった(写真=右)

手に持ったところを正面から。昨今のフラッグシップ携帯とほぼ同サイズの4.3インチで、ホールド感があり持ちやすい(写真=左)。こちらはXperia Tを正面から。並べて比較しない限り、サイズ的な差はXperia Vとほとんど感じない(写真=中)。Xperia Tの他機種との判別方法は、背面横のコネクタキャップの有無(写真=右)

手に持ったところを正面から。昨今のフラッグシップ携帯とほぼ同サイズの4.3インチで、ホールド感があり持ちやすい(写真=左)。こちらはXperia Tを正面から。並べて比較しない限り、サイズ的な差はXperia Vとほとんど感じない(写真=中)。Xperia Tの他機種との判別方法は、背面横のコネクタキャップの有無(写真=右)関連キーワード

Xperia | ソニー | スマートフォン | ソニーモバイルコミュニケーションズ | ブランド戦略 | NFC(Near Field Communication) | Sony Tablet S | フラッグシップ | IFA | 防水 | CEO | ヘッドフォン | 平井一夫 | LTE(Long Term Evolution) | スピーカー | 子会社化 | Android | BRAVIAエンジン | クラウド音楽サービス | FeliCa | Music Unlimited | Sony Entertainment Network | ストリーミング

関連記事

Sony Mobile、「Xperia T」「Xperia V」「Xperia J」など4機種を発表

Sony Mobile、「Xperia T」「Xperia V」「Xperia J」など4機種を発表

ドイツ・ベルリンで開催されている「IFA」で、Sony MobileのXperiaシリーズ新機種が発表された。HD液晶や13Mピクセルカメラ、NFC、アーク形状のデザインなどを特長として打ち出している。 デュアルSIMバージョンも――Sony Mobileが「Xperia tipo」を発表

デュアルSIMバージョンも――Sony Mobileが「Xperia tipo」を発表

3.2インチ液晶を備える小型のXperia新モデル「Xperia tipo」が発表された。2枚のSIMカードを使える「Xperia tipo dual」も登場する。 Sony Mobile、Facebookと連携した「Xperia miro」を発表

Sony Mobile、Facebookと連携した「Xperia miro」を発表

Xperiaシリーズの新機種が発表された。Facebookと連携した「Xperia miro」は専用のイルミネーションを備えるほか、「いいね!」や投稿などをより簡単に利用できるという。OSはAndroid 4.0。ディスプレイは3.5インチ。 Sony Mobile、海外市場向け防水スマホ「Xperia go」「Xperia acro S」を発表

Sony Mobile、海外市場向け防水スマホ「Xperia go」「Xperia acro S」を発表

Sony Mobile Communicationsが、防水・防塵性能を備えたAndroidスマートフォン「Xperia go」と「Xperia acro S」を海外市場向で7月以降に発売する。acro Sは日本の「Xperia acro HD」がベースとなっている。 2012年夏以降に日本投入:ソニーモバイル、LTE対応スマートフォン「Xperia GX」「Xperia SX」を発表

2012年夏以降に日本投入:ソニーモバイル、LTE対応スマートフォン「Xperia GX」「Xperia SX」を発表

日本では「Xperia NX」と「Xperia acro HD」が発売されて間もないが、早くも新型のXperiaがソニーモバイルから発表された。アーク形状を採用したLTEスマホ「Xperia GX」と、小型ボディに日本向けサービスを詰め込んだLTEスマホ「Xperia SX」が夏以降に発売される。 NEXTシリーズ:XperiaがついにLTE対応、復活のarcボディにFeliCaも搭載――「Xperia GX SO-04D」

NEXTシリーズ:XperiaがついにLTE対応、復活のarcボディにFeliCaも搭載――「Xperia GX SO-04D」

5月上旬にソニーモバイルから発表された「Xperia GX」がドコモから7月に発売される。日本向けXperiaでは初めてLTEに対応し、Xperia arcで好評だったアークボディも復活。おサイフケータイも利用できる。 Xperia NX/arcと見比べてみた:写真で解説する「Xperia GX SO-04D」(外観編)

Xperia NX/arcと見比べてみた:写真で解説する「Xperia GX SO-04D」(外観編)

LTE対応、アーク形状、Android 4.0などが特徴の「Xperia GX SO-04D」。2月に発売された「Xperia NX SO-02D」からデザインが大きく変わっているが、持ち心地はどうか。外観の特徴とあわせて見ていこう。 UIとメディア系アプリが進化:写真と動画で解説する「Xperia GX SO-04D」(ソフトウェア編)

UIとメディア系アプリが進化:写真と動画で解説する「Xperia GX SO-04D」(ソフトウェア編)

Android 4.0にバージョンアップした「Xperia GX SO-04D」のUIは、Xperia NX/acro HDをベースにしながら改良されている。写真/音楽/動画のメディア系アプリにも独自の機能拡張が施されている。 Mobile World Congress 2012:「スマートフォンを越えた体験をお届けする」――新生Sony Mobileが目指すもの

Mobile World Congress 2012:「スマートフォンを越えた体験をお届けする」――新生Sony Mobileが目指すもの

ソニーの100%傘下になり、Sony Ericssonは「Sony Mobile Communications」として新たな船出をすることになった。Xperia S/P/Uも発表し、ソニーグループの端末やサービスとの連携も深めていく。新生Sony Mobileの戦略をSony Mobileの大澤氏に聞いた。 Mobile World Congress 2012:Xperia Sにない新しさとは――Sony Mobileブースで「Xperia P/U」に触れた

Mobile World Congress 2012:Xperia Sにない新しさとは――Sony Mobileブースで「Xperia P/U」に触れた

MWCのSony Mobileブースでは、新たに発表された「Xperia P」と「Xperia U」が主に展示されていた。スペックの高さはXperia Sに譲るが、SにはないPとUならではの魅力を感じられる。2モデルの特徴や2012年のテーマなどを聞いた。 Mobile World Congress 2012:Sony Mobile、「Xperia P」「Xperia U」で新世代Xperia拡充

Mobile World Congress 2012:Sony Mobile、「Xperia P」「Xperia U」で新世代Xperia拡充

バルセロナで開催されるMobile World Congress 2012に先立ち、Sony Mobile Communicatonsが2月26日、プレスイベントを開催。Xperiaシリーズの最新Androidスマートフォン「Xperia P」と「Xperia U」を発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- KDDI、「副回線サービス」の一部を8月末に終了 “Starlink”や“00000JAPAN”などの代替手段があるため (2026年02月11日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- Amazonで整備済み「iPad(第8世代)」128GBモデルが3万5800円 10.2型ディスプレイ搭載 (2026年02月09日)

- Amazonで整備済み「AQUOS sense8」が9%オフで3万円以下 6GB+128GB、5000mAhバッテリー搭載 (2026年02月11日)

- auの「iPhone 17(256GB)」、MNPとUQ mobileからの乗り換えで2年6400円に (2026年02月09日)

- 財布に入る、カード型の使い切りモバイルバッテリー登場 発火リスクの低いリチウムマンガン電池を採用 (2026年02月09日)

- IIJmio、mineo、NUROモバイル、イオンモバイルのキャンペーンまとめ【2月10日最新版】 お得な月額割引や激安スマホも (2026年02月10日)

- Amazonで整備済み「Galaxy S22 Ultra」ドコモ版が6万4800円 本体にSペンを標準装備 (2026年02月10日)