仕事で使い倒せるCULVノートPCが欲しい!!──「HP ProBook 5310m/CT」のSSD/HDDモデルをテストした:金属ボディのCULVノートPC(1/2 ページ)

高級感みなぎるオールブラックボディ

日本ヒューレット・パッカードのビジネス向けノートPC「HP ProBook 5310m/CT Notebook PC」は、13.3型ワイド液晶ディスプレイを搭載したスリムノートPCだ。厚さ23.5〜25ミリのスタイルのよい薄型ボディを採用しており、BTOでスペックをカスタマイズして購入できる。

まずは新しいボディから見ていこう。酸化アルミニウムのトップカバー/パームレストとマグネシウム合金で構成されたボディは、直線的なラインで構成されたシャープな形状が印象的だ。ほぼオールブラックのカラーリングだが、素材や塗装で変化をつけた非常に凝ったデザインとなっている。酸化アルミニウム素材の天面は金属の質感を生かしたヘアライン加工、マグネシウム合金の底面や側面にはしっとりとしたマットブラックのラバー風塗装が施されている。アイソレーションデザインのキーボードやベゼル部分など、光沢ブラックのクリア素材も効果的に利用しており、上品かつ高級感のある仕上がりだ。

ボディのサイズは328(幅)×221(奥行き)×23.5〜25(厚さ)ミリで、13型クラスの液晶ディスプレイを搭載したスリムノートPCとしてはごく標準的な大きさといえるが、重量は約1.72キロと若干重い。底面に搭載する4セルバッテリーの容量は14.8ボルト 41ワットアワーだ。公称のバッテリー駆動時間は構成によって異なり、Celeron/SSDモデルで約8時間(HDD搭載モデルで約7時間)、Core 2 Duo/SSD搭載モデルが約7.5時間(HDD搭載モデルは約6.5時間)となっている。ACアダプタのサイズは47(幅)×106(奥行き)×30(厚さ)ミリとクラス標準だが、太めの電源ケーブルが災いし、重量は約400グラムと、こちらは携帯するには少し煩わしい。

BTOで柔軟にカスタマイズできる基本スペック

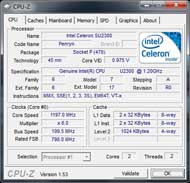

基本スペックは、同社直販の「HP Directplus」でのBTOにより、柔軟なカスタマイズが可能だ。CPUの選択肢は2種類あり、通常電圧版のCore 2 Duo SP9300(2.26GHz/2次キャッシュ6Mバイト)と、超低電圧版のCeleron SU2300(1.2GHz/2次キャッシュ1Mバイト)が用意されている。どちらもサイズの小さいSFFパッケージのCPUだが、前者はTDPが25ワット、後者は10ワットだ。前者を選んだほうが公称のバッテリー駆動時間が0.5時間ほど短いのは、TDPの違いや省電力機能のEIST(Enhanced Intel SpeedStep Technology)の有無によるものだろう。

チップセットはIntel GS45 Expressを採用しており、グラフィックス機能はチップセット内蔵のIntel GMA 4500MHDを利用する。メインメモリはPC3-8500 SO-DIMMに対応し、2Gバイト(2Gバイト×1枚)と4Gバイト(2Gバイト×2枚)の構成が選べる。データストレージの選択肢には、7200rpmの高速2.5インチHDDとSSDが用意されている。容量はHDDが160Gバイトと320Gバイト、SSDは128Gバイトとなっており、光学ドライブは内蔵しない。

通信機能は1000BASE-T対応の有線LANを標準で装備する。無線LANとBluetooth 2.1は搭載の有無を選択でき、無線LANの場合はIEEE802.11b/g(Broadcom 4312G)かIEEE802.11a/b/g/n(Intel WiFi Link 5100)かを選べる。

端子類はビジネス向けとして十分な内容で、3基のUSB 2.0ポートのほか、SDHC対応SDメモリーカードスロット、DisplayPort(アナログRGB出力への変換ケーブルが付属)、ヘッドフォン/マイク兼用端子などがある。液晶ディスプレイ上部には200万画素のWebカメラも標準で内蔵する。ただ、左側面のUSB 2.0ポートよりも手前側に有線LAN端子とDisplayPortがあるので、これらの端子を利用するユーザーはケーブルが煩わしく感じるかもしれない。

OSもBTOで選択可能で、メニューにはWindows 7 Home Premium、Windows 7 Professional、Windows XP Professional(SP3)、Windows Vista Business(SP1)と4種類が用意されている(いずれも32ビット版)。

デザインに優れたキーボードと多機能なタッチパッドを搭載

液晶ディスプレイはLEDバックライトを採用しており、パネルサイズは13.3型ワイド、画面解像度は1366×768ドットだ。ビジネス向けということで非光沢の表面処理となっている。光沢処理に比べて表示のシャープさでは一歩譲るが、照明や外光などの映り込みが最低限で済み、視認性が劣化しにくいのはメリットだ。輝度はまぶしすぎることもなく、19段階も調整可能で視認性は良好といえる。ただ上下方向の視野角は狭く、液晶ディスプレイが130度までしか開閉しないため、ヒザの上で使った場合は見にくく感じることがあるかもしれない。

キーボードはチクレット状のデザインで、日本HPのWebページではスリークキーボードと名付けられている。キー同士の間隔を広くとり、光沢ブラックのベゼルからキートップのみが露出した形状だ。キートップはザラっとしたマットブラックの塗装で、かな表示を小さくしたシンプルなプリントも見た目の印象がよい。キーピッチは19ミリと余裕があり(キーストロークは2ミリ)、少し細い「半角/全角」キーや「Fn」キーも実測で14ミリのキーピッチがあるので、それほど打ちにくいキーはない。ただ、EnterキーやBackSpaceキーの右側に複数のキーがあり、ミスタイプを誘いやすい配置である点は惜しい。キートップは平板でくぼみなどは特につけられていないが、キートップはユニットの固定がしっかりしており、たわみなどはなくクリックしたときの感触も良好だ。

2ボタン式のタッチパッドは、マルチタッチジェスチャーに対応したシナプティクスの多機能ドライバ(V7.2)が導入されている。標準で有効になっているのはパッドの右辺をなぞることによる上下方向のスクロールのみだが、ユーティリティで設定を行うことで、2本指での上下/左右スクロール、2本指の開閉によるズーム、3本指でパッドを弾くような動作をすることでページ送りなどを行えるようになる。左右のクリックボタンは独立成型でスイッチの感触もしっかりしていて押しやすいが、クリア素材のタッチパッドは滑りが悪く、指紋が付きやすい。約80ミリある幅広のパームレストも、液晶ディスプレイ天面と同様に指紋や脂が目立つのも気になるところだ。

なお、キーボード右に3つのワンタッチボタンがあり、上から無線LANのオン/オフスイッチ、HP QuickLook(メーラーの起動/出荷状態では割り当てプログラムなし)、HP QuickWeb(Webブラウザの起動)に割り当てられている。後者2つはOSを起動せずに押すと、Outlookのメールやスケジュール、電話帳などにアクセスできる「HP QuickLook 3」(Outlook 2003または同2007が必要)と、専用ブラウザでWebにアクセスできる「HP QuickWeb」機能が利用可能だ。事前に設定が必要となるが、OSの起動を待たずに手軽にデータへアクセスできるのがポイントである。

関連キーワード

Windows 7 | Celeron | Core 2 Duo | ハードディスク | ノートPC | 金属ボディ | SSD | Windows | HP ProBook | バッテリー | ディスプレイ | 超低電圧 | スリム | CPU | CULV | CULVノート | ビジネスノートPC | DisplayPort | キーボード | BTO | テスト | Vostro | 無線LAN | デザイン | モバイルPC | SOHO | タッチパッド | 薄型ノートPC | 32ビット | キャンペーン | ファイナルファンタジー | SDHC | Synaptics | ユーティリティ | 2.5インチHDD | 変換アダプタ | ベンチマーク | Bluetooth | 法人ビジネス | コストパフォーマンス | デュアルコア | エントリークラス | GPU | HD動画 | LEDバックライト | マニア | プチフリ | 省電力 | Samsung | Seagate | Webカメラ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 最大3画面出力と100W給電に対応した「UGREEN 14-in-1 ドッキングステーション」がセールで1万3990円に (2026年02月18日)

- ChatGPT連携で文章の要約や下書きもこなす電子ペーパーノート「iFLYTEK AINOTE Air 2」がセールで6万799円 (2026年02月18日)

- 5層の吸音材で極上のキータッチを実現した75%キーボード「EPOMAKER x Aula F75」が25%オフの1万490円に (2026年02月18日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)

- 中小企業のビジネスPC調達は絶対に新品であるべきか? コスパを最大化する“中古/新古品”という選択肢の是非 (2026年02月19日)