ベンチマークテストで振り返る2012年のCPUとGPU:イマドキのイタモノ(1/3 ページ)

インテルはIvy Bridgeで統合グラフィックスコアを強化

2012年の"イマイタ"のCPUレビューは、開発コード名“Ivy Bridge”こと、「第3世代 Core プロセッサー・ファミリー」から始まった。インテルのCPU開発サイクル「チック・タック」の「チック」にあたり、プロセスルールを32ナノメートルから22ナノメートルにシュリンクして、アーキテクチャに関しては小改造にとどまるとされていた。ただし、統合GPUは最大で2倍もの3D性能を示し、また、統合したエンコーダの「Quick Sync Video」もバージョンが2に進化した。

一方で、CPUとヒートスプレッダとの接着を、それまでのソルダリングではなく、グリスを使い、さらに、それほど高品質でないことが判明し、自作PCユーザーの間では「殻割り」という、久々に“高度”なテクニックが話題となった。

“Ivy Bridge”世代のCPUは、発表しばらくの間、製品ラインアップが少ないままだったが、COMPUTEX TAIPEI 2012前後を境に増え、今では、Core i7〜i3まで拡充している。特に低消費電力版の「T」や「S」などが人気だ。しかし、TDP 77ワットの通常タイプでも低負荷時には消費電力をかなり抑えた設計だ。ただ、TDPが77ワットでも、CPUクーラーユニットには95ワット対応モデルを求めるなど、一部混乱する状況もあった。

Ivy Bridge世代のCPU向けに登場したIntel 7シリーズチップセットは、当初、Intel 6シリーズから見てUSB 3.0対応しか機能強化のない仕様だった。こちらも、2012年下半期には、新たなインタフェースである「Thunderbolt」を搭載したマザーボードが店頭に登場している。ディスプレイ接続端子としても使える、10Gbpsという高速なインタフェースで、デイジーチェーンにも対応する。

そのデータ信号はPCI Expresseに準拠しているため、今でこそ周辺機器の多くがストレージ対応という状況だが、COMPUTEX TAIPEI 2012などではグラフィックスカードの外付けユニットやキャプチャーユニット、そして、ドッキングステーションなど、多様な製品を展示しており、2013年にはそうした機器が登場してくるものと期待したい。

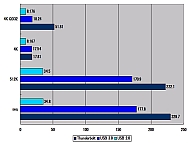

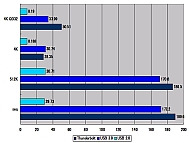

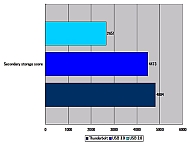

Thunderboltをサポートするマザーボード「DZ77RE-75K」で、外付けストレージからの転送速度をCrystalDiskMark 3.0.1C:readテストとCrystalDiskMark 3.0.1C:writeテスト、PCMark7:Secondary storage scoreで確認する

Thunderboltをサポートするマザーボード「DZ77RE-75K」で、外付けストレージからの転送速度をCrystalDiskMark 3.0.1C:readテストとCrystalDiskMark 3.0.1C:writeテスト、PCMark7:Secondary storage scoreで確認する一方、“LGA2011”対応のCPUには動きがほとんどなかった。6コアのSandy Bridge-Eの登場が2011年末で、その後、高クロック版が登場したものの、アーキテクチャは同じままで1年間が過ぎようとしている。チップセットも似たような状況で、2011年末のIntel X79 Expressが現在も利用している。ただ、マザーボードメーカーでは、本来Xeon向けのC206チップセットを採用した製品をリリースするなど、話題を提供した。

2013年は、Ivy Bridgeの後継となる“Haswell”世代のCPUが控えている。「タック」となるHaswellは、22ナノメートルプロセスルールのまま、アーキテクチャを変更する予定だ。その概要に関する情報が少しずつ明らかになりつつあるが、Haswellでは省電力機能に注力しており、モバイル利用を重視するノートPCやUltrabookなどで、大きな躍進が可能になるとインテルは期待する。

自作PCユーザーにおいては、インテルがリリースした「Next Unit of Computing」(NUC)がヒントとなる。イマイタレビューでは、Shuttleのベアボーンを紹介して、超小型ボディの自作PCについて考察したが、UNCは、Ultrabookと同等のコンポーネントを採用したマザーボード、ベアボーンキットで、従来のPCとは比べものにならないコンパクトなボディサイズとデザインを実現する。また、モバイルデバイス向けのCPU「Celeron 847」を搭載するMini-ITX、Micro ATXフォームファクタ準拠のマザーボードも注目したい。省電力なCPUを利用することで、自作PCでも小型化やデザイン性の向上が実現可能と思われる。

いろいろな意味でPiledriveの“破壊力”に驚いた

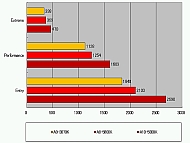

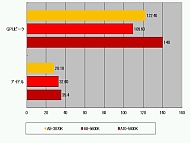

AMDの2012年は、“Bulldozer”から“Piledriver”へアーキテクチャを進化させた。2011年に登場したBulldozerは、開発表明当初は革新的なアーキテクチャだったが、ベンチマークテストではK10コアの「Phenom」と比べ、明確なアドバンテージを見出せなかった。Piledriverは、Bulldozerを踏襲しつつもIPSを高め、同時に、こちらがより重要となるが、頭打ちだった動作クロックを大幅に引き上げることに成功した。

Piledriverは、APUから先に登場した。ただし、これも紆余曲折を経ることになる。出荷開始のアナウンスは4月に行われたが、これはノートPC向けのモデルで、5月にレビューを掲載したが、デスクトップPC向けは10月まで発表が遅れた。ベンチマークテストで測定したパフォーマンスでは、確かに高くなった動作クロックのおかげでCPU性能は向上していたが、Bulldozer系である弱点は引きずっていた。一方で、統合グラフィックスコアはRadeon HD 6000世代ベースとなり、3D性能が向上した。同時に、エンコーダを統合することで画質補正や動画補正をはじめとするメディア性能も向上した。

関連キーワード

GPU | GeForce | CPU | Radeon | ベアボーン | マザーボード | 自作 | Intel | 水冷 | Ivy Bridge | Kepler | Piledriver | AMD | グラフィックスカード | Intel Z77 Express | ベンチマーク | NVIDIA | 28nmプロセス | Core iシリーズ | 次世代 | 省電力 | Shuttle | Core i7 | MSI | Thunderbolt | 22nmプロセス | Haswell | APU | Intel X79 Express | イマドキのイタモノ | オーバークロック | SLI | AMD Fusion | 性能比較 | microATX | mini-ITX | PCパーツ | Trinity

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)

- 新ARグラス「XREAL 1S」を試す 解像度と輝度が向上、BOSEサウンドで没入感アップ “3D変換”も大きな魅力 (2026年02月10日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」に第4弾モデル (2026年02月09日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)