小寺信良のIT大作戦

ベテランのテクノロジーライターである小寺信良さんがIT分野全般にわたって考察する。

小寺信良のIT大作戦:

AIを活用した子供向けの教育としては、すでに学習塾や通信教育を中心に展開が始まっている。同じ事を何度聞いても腹を立てない、学習の進捗を個別具体的に把握してくれるなど、人間の先生ではカバーできない部分を担うものとして、注目が集まっている。

小寺信良のIT大作戦:

今年もまた、再エネでもめる時期が近づいて来た。2023年は、太陽光発電した電力が使い切れず、ソーラー発電事業者に無駄に電気を捨てさせるという「出力制御」が過去最高を記録したのも記憶に新しいところだ。

小寺信良のIT大作戦:

AWSが、AIスキルの人材育成に対して新たなプログラムを発表した。同社は技術への投資はもちろん、人材育成として社会人への教育プログラムにも力を入れてきたが、それは当然これまでのAWSのビジネスに直結するクラウドスキルに関するものが多かった。その教育プログラムに、AIを学べるものが加わった格好だ。

小寺信良のIT大作戦:

Gemini 1.5 Pro搭載、GoogleのAIノート「NotebookLM」が日本語を含む200以上の国や地域への提供を開始した。今回は実際に参照文献(ソース)を登録してNotebookLMの動作や活用方法などを検証しつつ、利用の際も注意点なども紹介する。

小寺信良のIT大作戦:

コンパクトなフルサイズミラーレスカメラとして、6月20日発売予定のパナソニック「LUMIX DC-S9」(以下LUMIX S9)がネットで炎上状態となった。事の発端は、X上で商品の機能説明ページで使用されている写真が、ストックフォトのものではないかと指摘されたことだ。

小寺信良のIT大作戦:

米Pew Research Centerの調査によれば、2023年10月の時点で10年前のWebページの38%がアクセス不能であるという。Webページが失われていくということは、当時のトレンドが分からなくなるということにもなりかねない。情報が書籍などの紙媒体になっていれば安心とも限らない。紙から情報を探すのは大変だ。

小寺信良のIT大作戦:

AIの活用が十分になされていないのではないかと思われる分野が、「日本語入力」だ。OS標準の入力変換エンジン以外にも、Google日本語入力やATOKといった選択肢もあるが、AIの華々しい進化の恩恵にあずかっているようには思えない。「AIが自然な言葉で受け答え」も結構だが、まずは同音異義語の正しい選択や誤変換はどうにかならないのか。

小寺信良のIT大作戦:

日本時間の5月7日に行なわれたAppleのスペシャルイベントでは、新しいiPad AirとiPad Proが発表された。加えて最新のM4チップやApple Pencil Pro、Final Cut Pro 2も発表され、大きな話題を呼んだ…とは言いがたい。

小寺信良のIT大作戦:

ソニーの着るクーラーこと「REON POCKET」。すでに認知度も高まっているので詳しい説明は省くが、背中に装着することで冷気・暖気を感じさせ、涼しさ・暖かさを得るというウェアラブルデバイスだ。4月23日に新作「REON POCKET 5」が登場したので、実機を比較しながら進化点をチェックしてみたい。

小寺信良のIT大作戦:

ChatGPTをはじめとするAIの登場で、メディアではなくなる仕事・なくならない仕事といった特集が組まれた。だが昨今はこうした記事を見かけないのは、まだ具体的にAIの影響が観測できないからだろう。

小寺信良のIT大作戦:

4月10日はフォントの日なんだそうである。フォー(4)とトウ(10)でフォントなのだろうが、マジか。そんな事もあり、4月10日は新しいフォントがいくつか発表された。今年の目玉はなんといっても「和文バリアブルフォント」であろう。

小寺信良のIT大作戦:

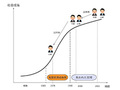

2025年問題というのをご存じだろうか。物流の「2024年問題」が来たばかりで、もはやいつがどの問題なのかわけが分からなくなっている方も少なくないと思うが、取りあえずこれから起こる一番近いのが、2025年問題である。

小寺信良のIT大作戦:

従来のイヤフォやヘッドフォンは、音質もさることながらその遮音性もまた重視されてきた。音楽に集中できるということももちろんだが、電車内などでも快適にリスニングできるという機能性から、ノイズキャンセリング機能搭載のイヤフォン・ヘッドフォンはいまだ人気が高い。

小寺信良のIT大作戦:

いわゆる振り込め詐欺の手口は、いつの時代にも手を替え品を替え新しい手法が開発され続けてきているが、今年3月にはこれまで聞いたことがない手口の詐欺事件が発覚した。女性のマイナンバーカードの情報を元にネットバンキング口座を無断で作り、そこに本人に現金1400万円を振り込ませたという。

小寺信良のIT大作戦:

企業の新卒採用者に対する調査によれば、履歴書やエントリーシートだけでは学生の個性やスキルの程度が分かりにくいということが課題になっているという。昨今はプレゼンスライドや自己PRビデオといった、デジタルポートフォリオの提出も好意的に受け止められている。しかし就活にも生成AIが浸透してくる可能性がある。

小寺信良のIT大作戦:

今教育界で話題になっているのが、「AIがあればプログラミングは勉強しなくていいのでは?」という子供達の疑問について、いかに納得する反論ができるか、という事である。この質問をAIに投げてみると、

小寺信良のIT大作戦:

日用家電として、炊飯器、洗濯機、掃除機、エアコンなどは必需品と言えるが、昨今急速に日用家電の仲間入りを果たしたのが、ロボット掃除機である。iRobotの「ルンバ」がロボット掃除機の代名詞であった時代はすでに10年以上昔であり、今は多種多様のメーカーが参入している。

小寺信良のIT大作戦:

米国では「Light Phone」というのが一部で人気だという。「Dumb Phone(アホ携帯)」とも揶揄されるシンプルなスマートホンは、初号機はあまりにもシンプルすぎたが、アメリカの人気ラッパー、ケンドリック・ラマーがプロデュースした「Light Phone II」は、メイン機として乗り換える人もあるという。

小寺信良のIT大作戦:

2月6日の午後6時過ぎ、山手線の車内でモバイルバッテリーが燃えるという事故があった。JR池袋駅に停車中の車内で、男性乗客のカバンに入っていたモバイルバッテリーから火が出たという。男性は「熱い」などと言いながらバッテリーを取り出し、床に投げ捨てたという。

小寺信良のIT大作戦:

2月1日から、一部のAMラジオ局が放送を休止することがわかった。これは、「停波」ではない。最長で来年1月末まで実際に放送を止めてみて、その社会的影響を検証する事になる。

小寺信良のIT大作戦:

初代Macintoshが世界に発表されたのが、1984年1月24日。今年がちょうど40周年に当たるのだそうである。当時「テレビ土方」だった筆者が、Macintoshとの出会いを語る。

小寺信良のIT大作戦:

「互換バッテリー」に関連する事故が増えている。純正バッテリーを選べば間違いないのは事実なのだが、電気工具をよく使う人やカメラユーザーからするとちょっと捉え方が違う。全部が全部ニセモノ、というわけではないのだ。一口に互換バッテリーは悪、とは決めつけられない事情がある。

小寺信良のIT大作戦:

ソーラーパネルを屋根に設置した家庭が増えてきた。太陽光発電の設置を義務付ける自治体も出てきているが、固定買い取り制度(FIT)により優遇されてきた売電価格は年々減少傾向にある。そこで各バッテリーメーカーが注目しているのが、売電システムを自家消費システムへ転換する「卒FIT」である。

小寺信良のIT大作戦:

2024年元日に発生した能登半島大地震は、まさに日本全体がお正月のホンワカムードに浸る中の出来事で、一体何が起こったのか理解できた人は少なかったのではないだろうか。もちろん筆者もその1人である。

小寺信良のIT大作戦:

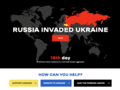

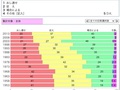

JEITAによると日本の電子情報産業は、2020年から始まった世界的パンデミックにより、ここ数年はその影響による需要変動が大きかったが、2023年はそれよりも2つの戦争や世界的インフレ傾向、AIの登場が大きなインパクトを与えたようだ。今回はJEITA公開の資料をベースに、23年の振り返りと今後起こるであろう社会変革の様相を予測してみたい。

小寺信良のIT大作戦:

民間人が自家用車を使ってタクシー的な業務ができるライドシェア。2015年前後にも日本での導入が期待されていたが、日本のタクシー会社の反対が大きく、結果的にUberはタクシーの配車サービスと、Uber Eatsをローンチするにとどまったと記憶している。

小寺信良のIT大作戦:

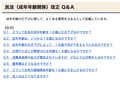

政府が3人以上の子どもが居る多子世帯を対象に、2025年度から子どもの大学授業料などを無償化する方針を固めた。教育費の負担減は、子育て世代にはありがたい。今回の話はITとは直接関係ないものの、IT化が進む教育現場を考える上で大事なトピックなのでこの場で整理してみたい。

小寺信良のIT大作戦:

国民年金(老齢基礎年金)は、日本国民なら20歳から支払い義務が生じ、以降40年間、60歳を迎えるまで支払い続けなければならない。60歳を迎えた筆者が国民年金周りの手続きで実感したDX化の遅れと、“気が利かない”制度設計について切り込む。

小寺信良のIT大作戦:

Adobeからマンガ専用フォント「貂明朝アンチック」が公開された。Adobe IDがあれば、だれでも無料で利用できる。そもそもなぜマンガ専用のフォントが必要なのか。その理由を明らかにしてみたい。

小寺信良のIT大作戦:

11月4日、日本テレビは同社のニュース番組を模したフェイク動画がXを中心に拡散しているとして、注意を呼びかける報道を行った。各社の報道において、動画の制作には生成AIが使用されたとしているが、どの部分に生成AIが使用されているのか細かく説明されていない。この事件の形をもう少し細いペンでなぞってみることにしよう。

小寺信良のIT大作戦:

10月27日に朝日新聞が報じたところによれば、徳島県教育委員会が手配した約1万5000台のWindowsタブレットのうち、3500台以上が故障で使えなくなり、授業に支障が出ているという。なぜこのようなことが起こるのか、そして教育デバイスに求められる現実解を考える。

小寺信良のIT大作戦:

商品撮影で割と困るのが、イヤフォンなど小さいものや、製品の一部分のアップなど「マクロ撮影」が必要になるシーンだ。昔は、レンズとカメラの間に挟み込んでそれを可能にする「エクステンションチューブ」という商品もあったが、オールドレンズで使う「ヘリコイド付きマウントアダプター」を入手してみたところ、実に便利な商品だったのだ。

小寺信良のIT大作戦:

内閣官房デジタル市場競争本部事務局が「モバイル・エコシステムに関する競争評価」の最終報告を提出。パブリックコメントが集計され、結果が公開された。559件が提出され、この施策の問題点がより明確になっている。公開されたパブリックコメントの中から主だったものをピックアップし、この施策の何が問題なのかまとめてみたい。

小寺信良のIT大作戦:

10月1日より景品表示法の一部が改正され、「ステルスマーケティング」が規制の対象となった。ただこのガイドラインの書き方が回りくどいこともあり、誤解や臆測を生んでいるのもまた事実だ。今回はこのステマ規制で、誰のどういう行為が対象になるのかを整理したい。

小寺信良のIT大作戦:

昨今行われたジャニーズ事務所の計2回の記者会見は、各メディアがネットでライブ配信したこともあり、現場の取材記者の態度、ひいてはジャーナリズムの在り方が大きく問われる事となった。そもそも記者会見とは一体なんなのか、またそれがネットにそのまま出て行くことでジャーナリズムはどうなるのか、といった話をしてみたい。

小寺信良のIT大作戦:

「macOS Sonoma」が9月27日に公開された。大きな進化として注目されているのが、iOSと同じようにデスクトップのどこにでも「ウィジェット」を配置できる機能だ。しかし、ずっとコンピュータを扱い続けてきたオジサンからすれば「デスクトップにウィジェット」が今さら新機能として紹介されても、ピンと来ない。その理由をmacOSの歴史と共にお伝えしたい。

小寺信良のIT大作戦:

9月にGoProの新モデルHero 12が登場し、2023年のアクションカムも新作が出そろったところだ。そこでアクションカメラのここ数年の歴史を振り返りつつ、今のトレンドを分析してみたい。

小寺信良のIT大作戦:

SHUREのハイエンドヘッドフォン「AONIC 50」に後継モデル「AONIC 50 GEN 2」が登場した。店頭予想価格は5万5000円前後と、初代よりだいぶ値上がりした感があるが、性能的にはほぼ別物となっている。実機を使って両者を聴き比べてみたい。

小寺信良のIT大作戦:

筆者の仕事部屋はマンションの東側角部屋で、目の前に遮る建物が何もない。よって窓から強い日差しが差し込んできて、カーテンを閉めていないと暑すぎて居られない。そこで、窓にソーラーパネルを貼り付けたらどうかと考えた。この午前中の日差しに全く使い道がないのは、常々勿体ないと思っていた。

小寺信良のIT大作戦:

最近、Webで記事を読んでいると広告によって内容が妨害されるケースが目立ってきた。記事へジャンプしたとたん、全面に広告が表示されて、×印をタップして消すまで内容が読めないとか、バナー広告画像が記事内にはみ出して本文が読めないといったことはないだろうか。

小寺信良のIT大作戦:

筆者の仕事部屋には、エアコンがない。去年の夏に冷風扇を導入し、リビングのエアコンからの冷気を部屋内に引き込んでいる。これと「REON POCKET 4」のお世話になっている。さらに今年はもう1つ、ペルチェ素子を使った秘密兵器を導入して、さらに快適になった。

小寺信良のIT大作戦:

いわゆる「耳を塞がない系」のイヤホン・ヘッドホンが幅広い層に注目され始めたのは、コロナ禍が始まった2020年の夏以降ではなかったかと思う。骨伝導タイプなどさまざまな機種が登場したが、最近新たに登場し始めたのが「軟骨伝導」タイプである。一体どういうものなのか。

小寺信良のIT大作戦:

家電業界や放送業界が「4K」で湧いたのは、2015年頃の事だった。まだコンテンツもないのに多数の4Kテレビが市場に登場した。多くの人は、漠然と近い将来テレビ放送が4K化すると思っていたはずである。だが実際には放送帯域の問題から地上波の4K化は見送られ、CSおよびBSのみという事になった。

小寺信良のIT大作戦:

Dropbox Dashは、生成AIを使い、1つの検索バーから検索すれば、Google、Microsoft、Salesforce、Notionといったクラウドプラットフォームと連携し、それらのサービスの中も必要な情報を貫いて検索してくれる。

小寺信良のIT大作戦:

文部科学省が学校教育におけるAIの利用に関して、ガイドラインを発表した。その中身を、保護者目線で検討してみたい。

小寺信良のIT大作戦:

NHKのネット事業はこれまで、やりたければやれば、の「任意業務」であった。それをもっと踏み込んで「必須業務」にすべきか、するならどうあるべきかを議論することになった。だが、ガバナンスの意見なども出て、論点が見えなくなってきている。

小寺信良のIT大作戦:

日本芸能従事者協会がクリエイターを対象にアンケート調査を実施した。メインは、「ご自身の作品等で実際にAIに使われた事例があれば教えてください」という事例集だ。いくつか事例を見ながら著作権との関係をひもといてみる。

小寺信良のIT大作戦:

スマートロックのブランドとしては比較的老舗のSESAMEが、新モデル「SESAME 5」をリリースしたというニュースを知った。公式サイトで価格を見ると3980円と、破格に安い。筆者のようなスマートロック初心者には、失敗しても諦めが付く価格ということで、早速導入してみた。

小寺信良のIT大作戦:

集英社の「週刊プレイボーイ」が、編集部で生成したAIの女性像によるグラビア写真集を発売した(現在は販売中止)。これを巡ってネットではさまざまな意見が出てきているが、架空の女性像によるグラビアの先には、何が起こりうるのだろうか。

小寺信良のIT大作戦:

Vlogカメラの先駆者は、ソニーだと言っていいだろう。2020年6月に、「VLOGCAM」と銘打ったカメラ「 ZV-1」を発売した。今回、デジタルカメラ市場でトップシェアのキヤノンがいよいよVlogへ向けて動き出したことで、改めてカメラ市場の一角にVlogというエリアがあるということが、広く認識されることになった。

小寺信良のIT大作戦:

2023年の連休中、Twitterでは「AVCHD」がトレンド入りするという珍事件が発生した。どういうこっちゃいと思いつつログをあさってみると、8割はネガティブという状態になっており、多くの方は編集時の使いづらさや、扱い方の間違いを問題視しているようだ。

小寺信良のIT大作戦:

筆者は1981年まで宮崎県宮崎市に住んでいたが、市内に本屋はかなり多かったように思う。上京後、2019年に宮崎市へ戻り、37年ぶりの変化を楽しみつつ暮らしているところだが、当時あった本屋はことごとく存在しない。4つあったデパートのうち3つが撤退しており、街の様相も相当変わってしまっている。

小寺信良のIT大作戦:

写真や動画の画像処理にAIを活用する取り組みは、早くから行なわれてきた。ただ昨今のチャット系大規模言語モデルや画像生成系の劇的な進化に比べれば、牛の歩みのように見えるかもしれない。だが従来なら自動ではできなかったことが、徐々に可能になってきている。

小寺信良のIT大作戦:

ソニーの“着るクーラー”として知名度を誇る「REON POCKET」に新作が登場した。4月20日に発表された「REON POCKET 4」はデザインも一新し、3までの不満点を一掃した新モデルだ。さっそく試してみたので使い勝手をチェックする。

小寺信良のIT大作戦:

高校のGIGAスクール構想に基づいた個人端末の導入は、宮崎県では保護者負担で導入することが決まっている。子どもが持ち帰った入学準備資料には、合格者説明会の日に使用端末についての説明があるとされていた。端末の価格だけは決まっていて、5万8410円なのだそうである。

小寺信良のIT大作戦:

今となってはレガシーツールといえるかもしれないが、なかなかなくならないものにUSBメモリがある。とはいえUSBメモリには、過去数々の情報漏えい問題の原因となってきた「黒歴史」がある。

小寺信良のIT大作戦:

ジャイアンツやホークス、バッファローズに加え「侍ジャパン」のキャンプ地にもなった宮崎。野球熱の高い地域ではあるが、WBCの一次リーグから米国に渡っての決勝トーナメント7試合のうち、テレビ放送されたのはたった3試合だけだった。

小寺信良のIT大作戦:

Microsoftのブラウザ「Edge」にAIを搭載した「新しいBing」が搭載されたことで、ブラウザをEgdeに乗り換える人もそこそこあったのではないだろうか。筆者もAI搭載のBingを使ってみたい一心で、ChromeからEdgeに乗り換えてみたところだ。

小寺信良のIT大作戦:

Microsoftが3月上旬に、AIを使った新しい動画処理技術「Video Super Resolution」を公開した。GPUを使って動画をAIで高画質化する試みはNVIDIAなどでも行っているが、こうした技術が普及すると起こりそうなのが「勝手リマスター」かもしれない。

小寺信良のIT大作戦:

総務省で始まった「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」。配布資料には誹謗中傷に対する調査報告が行われている。この資料をもとに現状分析と対策の問題点について整理してみたい。

小寺信良のIT大作戦:

現地時間2月7日に米Microsoftが発表した「新しいBing」、限定プレビューが公開され、チャットAIを使って「会話で検索」という新しい体験に衝撃が走った。「チャットAI型検索」でWebに与える影響とは。

小寺信良のIT大作戦:

MMD研究所が「初めてスマートフォンを持つ子どもと親への意識調査」という調査データを公開した。これによれば、初めてスマートフォンを所有する年齢は小学6年生が最多となっている。10年前は高校生が最多だったが何が変わったのか

小寺信良のIT大作戦:

1月下旬から、外食産業にて不衛生な行為を行なった動画がネット上で拡散され、連続炎上状態となっている。これまでの炎上と違うのが、炎上を意図的に利用する人物の存在が見えるようになったことだ。

小寺信良のIT大作戦:

パナソニックが録画用Blu-rayディスクの生産を完了すると発表した。見逃し配信の充実やYouTubeなどの台頭などからBlu-rayディスクの需要は落ちている。そんな中、2022年8月に急きょ持ち上がった「録画補償金」の復活だったが……。

小寺信良のIT大作戦:

マイナンバー制度は、「社会保障や税制度の効率性を高め、国民に利便性の高い行政サービスを提供するための社会基盤」と説明されることが多い。政府は普及になりふり構わぬ手段を使ってきたが、2022年12月には普及のために費やした事業総額が合計で2兆円超に上ることがわかった。

小寺信良のIT大作戦:

孤児作品とは、著作権の継承者(多くの場合は子や孫)が誰でどこにいるのか分からないため、許諾を得る事ができない作品を指す。そんな中、文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会が2年間に渡る審議を経て報告書案をまとめた。孤児作品問題をどう解決していくのかひもといてみる。

小寺信良の「IT大作戦」:

ACコンセントを装備し、小さいもので300Wから500W、大きなものでは1000Wとか出せるポータブルバッテリーが人気だ。通常のコンセントで使う電器製品が使えることから、ソロキャンプや車中泊といったブームに後押しされて、人気が高まっているようだ。ECOFLOWのRiver 2と110Wソーラーパネルを購入し、ほぼ毎日家庭で「My電気」を生産して分かったこととは。

小寺信良のIT大作戦:

GIGAスクール構想により、1人1台端末があればもうコンピュータ教室に移動してPCを使わなくていいだろう。と、コンピュータ教室を廃止する自治体が出始めている。だが12月19日、文部科学省が通知を出した。コンピュータ教室を廃止するのは待て、という話である。それはなぜか。

小寺信良のIT大作戦:

2021年に「デジタル社会形成基本法」をはじめとする、いわゆるデジタル改革関連六法が成立した。その中には、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」も含まれており、地方行政も国とともにDX化を推進することとなったのはご承知の通りだ。

小寺信良のIT大作戦:

米国で大規模レイオフが始まっている。Amazonは1万人規模のレイオフを計画していると報じられており、音声アシスタント「Alexa」を含むハードウェア部門が大半だ。音声アシスタントはGoogleも収益化に苦しんでいるというが、Amazon Echoも無事では済まなかったという事だろう。

小寺信良のIT大作戦:

iPhone 14ですら12万円からと高価になってしまったスマホ。これまでの「スマホはバンバン買い換えるのが正解」は、もう違ってきているのではないか。

小寺信良のIT大作戦:

クリエイターやアーティストによる不祥事が発覚すると、作品の販売自粛や配信を停止する風潮は根強い。その一方で、昨今では作者本人の罪と作品は切り分けるべきではないかとする考え方も強くなってきている。つまり、作品には罪はないのではないか、ということだ。

小寺信良のIT大作戦:

Googleが同社初となるスマートウォッチ「Pixel Watch」を発売したことから、またあらためてスマートウォッチに注目が集まっている。

小寺信良のIT大作戦:

2016年辺りから政府の中でも、GAFAなど国外のデジタルプラットフォーマーを「脅威」と見なすようになった。デジタルプラットフォーマーの問題を語るには、事業者の保護と、消費者保護の両方のバランスで見る必要がある。一体どういうことか。

小寺信良のIT大作戦:

「Twitter有料化」の噂が11月9日に出ると、多くのユーザーはTwitterからの離脱を検討し始めた。その結果、mixiが2位にトレンド入りするという現象が起こったのだが、我々がもう一度大挙してmixiに戻るという世界線は、あり得るのか。少し考察してみる。

小寺信良のIT大作戦:

家庭内におけるセカンドディスプレイのポジションは、チューナーレステレビ以外にも有力な候補があった。プロジェクタである。昨今ではポータブルタイプの製品も多く登場しているが、いまだ一部の好事家のものという域からなかなか出られないのはなぜか。

小寺信良のIT大作戦:

ここのところ、キーボード入力がコミュニケーションの中心になってきた人も多いのではないだろうか。そもそも通勤しない、在宅でずっと仕事という事になれば、多くのテキストコミュニケーションをPC上で行なうことになる。そこで高級キーボードを試してみてはいかがだろうか

小寺信良のIT大作戦:

多くの報道では、手軽な移動手段として電動キックボードは人気が高まっているとしている。だがその見方は、東京など都市部だけのものだ。

小寺信良のIT大作戦:

今年は9月17日から25日までが俗に「シルバーウィーク」といわれる期間だ。あいだ3日ほど平日を挟むものの、連休が続く。ちょうどそんな休みのタイミングを狙ったかのように、日本列島は台風14号と15号の直撃を受けることとなった。

小寺信良のIT大作戦:

米国のメディア格付け機関「NewsGuard」によると、TikTok上で流れている動画の約20%に虚偽や誤情報を含んでいる可能性があるという。このニュースは色々な意味で示唆に富む。

小寺信良のIT大作戦:

ネットのニュースでもテレビのバラエティでも、Z世代はどうだとか、世代間ギャップがどうといった話を目にする機会は多い。だが昨今のZ世代に関する論説を読んでみると、市場としての若者分析ではなく、Z世代の「人間そのもの」を理解しようと努めているように見える。

小寺信良のIT大作戦:

8月29日に登場した「mimic」がSNS上で議論を巻き起こした。画像生成AIは「Midjourney」や「Stable Diffusion」などに一躍注目が集まっているが、こうした各種画像生成AIとmimicとの違いは何か。

小寺信良のIT大作戦:

「日本のいじめ発生率は世界最低」「Twitterでは世界平均の2倍以上」というネットいじめ調査が話題だ。しかし、報道から漏れている本質がある。

小寺信良のIT大作戦:

IP網を使ってテレビの放送網のハードウェアコスト負担を共有化しようという動きがある。今回はこれについて解説。

小寺信良のIT大作戦:

呪文を入れると完成度の高い絵を生成してくれる、AIベースのサービス「Midjourney」が人気だ。このMidjourneyと著作権の関係について考えてみた。

小寺信良のIT大作戦:

九州最大の放送機器展である九州放送機器展を取材して見えてきた、放送業界のクラウドスイッチの裏事情。

小寺信良のIT大作戦:

バッファローの製品の中でも異色中の異色である「おもいでばこ」。通常のIT機器とは違う発想で作られたこの製品・サービスのコンセプトについて語る。

小寺信良のIT大作戦:

スリープテックが最近注目を浴びている。サウンドを中心としたガジェット類を紹介していこう。

小寺信良のIT大作戦:

日本のテックメディアの柱の1つだったEngadget日本版が終了し、後継媒体としてTechnoEdgeが誕生した。Engadgetを日本に持ってきて、今度はTechnoEdgeの編集長に就任したIttousai氏に話を聞いた。

小寺信良のIT大作戦:

議論をせずに、すぐに多数決で物事を決めたがる。世の中がそんな傾向にあると感じたことはないだろうか?

小寺信良のIT大作戦:

「侮辱罪」を厳罰化する方向で刑法改正が成立した。SNSを通して面識のない無関係の相手から、気軽に中傷される時代は変わっていくのだろうか?

小寺信良のIT大作戦:

WWDC22ではM2搭載MacBook Airをはじめとする多数の製品発表が行われ、それらを報じた記事の数も膨大なものとなった。その内訳から、報道の実態がどのようになっているのかを探ってみた。

小寺信良のIT大作戦:

最近、利き手ではない方の手で操作するコントローラーに注目が集まっている。そんな中登場した新型コントローラー「Orbital2 STERNA」を使ってみた。

小寺信良のIT大作戦:

LINEがCLOVA Noteという文字起こしアプリを無料公開した。これをきっかけに、高度な文字起こし機能が日本語入力をどう変えていくか、考えてみた。

小寺信良のIT大作戦:

iPod miniを売り出したときの日本でのキャッチフレーズは「Goodbye, MD」だった。それ以外にもiPodは多くのものを変えてきた。その歴史を小寺信良さんが振り返る。

小寺信良のIT大作戦:

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」で、サイドローディングを許容する義務を法によって課すことが検討課題されている。この問題を小寺信良さんが解説。

小寺信良のIT大作戦:

Twitterの新機能「サークル」は現在起きている炎上問題などを解決してくれるだろうか?

小寺信良のIT大作戦:

夕方になると流れてくる「夕焼け小焼け」などの放送。これは無線システムで構築されている。これが変わりつつあるという話。

小寺信良のIT大作戦:

「着るエアコン」ことソニーの「REON POCKET 3」。3世代目になってどう変わったのか、試してみた。

小寺信良のIT大作戦:

iPhoneで撮影してiMovieで粗編集、Final Cut Proで仕上げというフローが出来上がった。

小寺信良のIT大作戦:

「これからの働き方を考える」調査レポートの結果を、小寺信良さんが読み解く。

小寺信良のIT大作戦:

4月1日になると、現在18歳と19歳の人達が、成人式でも誕生日でもないのに一斉に成人になる。それで何が変わるのか。

小寺信良のIT大作戦:

TTS(Text to Speech)の進化が著しい。これがオーディオコンテンツ作成にどう影響するのかを小寺信良さんが考察する。

小寺信良のIT大作戦:

高額だが、その値段を出すに値するWebカメラを見つけた。配信のワンオペができるのだ。

小寺信良のIT大作戦:

コロナ禍で過去6回の「波」を経験しているわれわれだが、そのタイミングは子供たちの休みともリンクしている。では子供たちの学習にITは活用されているのだろうか。

小寺信良のIT大作戦:

「CP+2022」は、会場イベントはなくなり、オンラインで開催された。開催の様子を見てきた小寺信良さんからの提案。

小寺信良のIT大作戦:

Windows 11に見捨てられたPCをChromebook化して半年。CloudReadyが正式にChrome OSとなってまた試してみた。今度は起動しないMac miniを再生する。

小寺信良のIT大作戦:

うんざりするほど「トレパク」という言葉を目にするようになった。この喪代の本質を探ってみると浮かび上がってくるものがある。

小寺信良のIT大作戦:

スチルカメラ以上に記録フォーマットの歴史そのものをなぞって成長してきたビデオカメラ。その歴史を辿っていく。

小寺信良のIT大作戦:

宮崎県に住む小寺信良さんが、イオンのレジゴーを体験。そこから考えた、地方での電子支払いの現状とこれからの課題。

小寺信良のIT大作戦:

Twitter上での論争に関わる裁判で判決が出た。そこで特に重要なのは、「ツイートのスクショ」の著作権問題である。

小寺信良のIT大作戦:

コロナ禍によってテレワークが日常となった今、燃え尽き症候群が大きな課題となっている。

小寺信良のIT大作戦:

JEITAが発表した電子情報産業の世界生産見通しを基に、日本のポジションがどのように変化したかを分析した。

小寺信良のIT大作戦:

ソニーのハイレゾストリーミングサービスmora qualitasが終了する。もうこの分野は飽和したのか?

小寺信良のIT大作戦:

「人財」という言葉が、8年ぶりに全面改訂される三省堂国語辞典に初めて収録される。その語源や経緯を考えながら、字面と印象の関係を考えてみた。

小寺信良のIT大作戦:

2年ぶりのInter BEE開催。そこで目にしたのは大きく変貌を遂げたスイッチャーだった。

小寺信良のIT大作戦:

ムービーメーカーが打ち切られて途絶えていたMicrosoft純正動画編集ツールが戻ってきた。

小寺信良のIT大作戦:

このところ、DJIの新製品が矢継ぎ早にリリースされている。いずれも直接の競合が見当たらない独特のものだ。

小寺信良のIT大作戦:

ビデオ編集ソフトの御三家、Apple「Final Cut Pro」、Adobe「Premiere Pro」、Blackmagic Design「DaVinci Resolve(Studio)」の方向性を探ってみた。

小寺信良のIT大作戦:

Appleが第3世代「AirPods」を発表した翌日にAmazonが動いた。

小寺信良のIT大作戦:

しばらく新製品が出ていなかったBoseのノイキャンヘッドフォン。新モデルはテレワーク必須となった今の時代にマッチした製品に変わったようだ。

小寺信良のIT大作戦:

「ディストピアだ」「仕事は楽しみじゃなきゃいけないのか」といった批判を浴びた広告への反発と対応を小寺信良さんが分析する。

小寺信良のIT大作戦:

Amazon初の家庭用ロボット「アストロ」。日本で販売するかどうかは不明だが、現在の機能は日本市場にマッチするだろうか。

小寺信良のIT大作戦:

一時はサーバダウンするほど人気のpovo2.0だが、そこに穴はないのだろうか。現役povoユーザーである小寺信良さんが料金プランについて考えた。

小寺信良のIT大作戦:

ビデオ会議の見栄えを大きくグレードアップさせるレフ板や壁紙などを100円ショップで調達する方法。

小寺信良のIT大作戦:

Googleが公開した「YouTubeトレンドレポート」にはいくつかのキーワードがある。そこから現在のYouTubeに来ている波を読み解いていこう。

小寺信良のIT大作戦:

QualcommがBluetoothでロスレスを伝送する「aptX Lossless」を発表した。ワイヤレスオーディオはこれからどう変わっていくのか。

小寺信良のIT大作戦:

MacとWindowsに対応したビデオ編集ソフト「DaVinci Resolve」。その最新版であるバージョン17.3は、M1 Macへの最適化が大きく進んだという。その実力を検証してみた。

小寺信良のIT大作戦:

法改正が効いたのならなぜ類似サイトが繁栄しているのか。漫画村運営者への判決が出た後、状況はどう変わったのかを分析する。

小寺信良のIT大作戦:

メンタリストDaiGo氏の舌禍事件に限らず、ネット上では言わなくてもいいであろう発言で炎上するケースが多発している。その構造を探る。

小寺信良のIT大作戦:

「帰ってこいよ」ではなく「帰ってくるな」と故郷は言う。ではどうすればよいか。

小寺信良のIT大作戦:

オリンピック選手に対する誹謗中傷問題が浮上している。解決策はあるのか?

小寺信良のIT大作戦:

これまでの批判から手のひらを返したようなオリンピック礼賛。その背景を小寺信良さんが数字から読み解く。

小寺信良のIT大作戦:

8月2日から利用可能になるWindows 365 Cloud PC。期待がかかるが、個人や小規模の企業で利用できるのか。また、どの程度の料金なら割に合うのか。

小寺信良のIT大作戦:

コロナ禍でテレワークを経験してからの世代に求められているITスキルと、それにまつわる問題を考えた。

小寺信良のIT大作戦:

世代交代の波に飲み込まれてしまうオールドPC。だが、救いの手があった。

小寺信良のIT大作戦:

Apple Musicでロスレス、ハイレゾ、空間オーディオが可能になった。ここではハイレゾ、ロスレスをどうやってあまりお金をかけずに聞くか、という提案を。

小寺信良のIT大作戦:

最近急増している、マンガの縦読み。その背景を小寺信良さんが分析する。

小寺信良のIT大作戦:

パナソニックのカメラ事業の苦戦が伝えられている。彼らの戦略は間違っているのか? 小寺信良さんが分析する。

小寺信良のIT大作戦:

苦境にあえぐ名門オーディオメーカー。ドイツと日本の老舗が相次いで身売りすることになった。その原因を探る。

小寺信良のIT大作戦:

プロならば、動画は編集技術次第で文脈をいともたやすく変えられる。

新連載「小寺信良のIT大作戦」:

ベテランのテクノロジーライターである小寺信良さんがIT分野全般にわたって考察する新連載「小寺信良のIT大作戦」。